首頁>人物·生活>集·言論集·言論

許潔:從松江“田山歌” 看如何保留傳統(tǒng)音樂的生存土壤

作者:許潔

松江區(qū)位于上海市的西南部,,早在明清時(shí)期,,松江一帶的田山歌已十分盛行,。作為稻作文化的產(chǎn)物,,明末清初的田山歌不僅是勞動(dòng)人民創(chuàng)作的文學(xué)樣式,,更因具有著鮮明的音樂特性,,而獲得了深厚的群眾基礎(chǔ),。上海松江區(qū)作為其重要的歷史發(fā)展舞臺(tái),,是研究田山歌的一面重要的“鏡子”,。

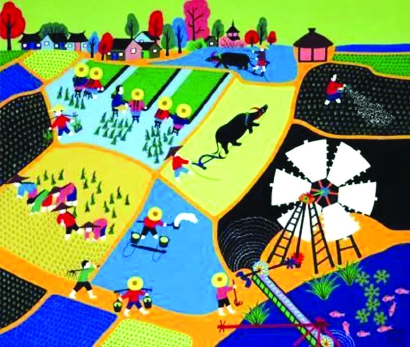

以稻作水田生產(chǎn)勞動(dòng)為題材的農(nóng)民畫

田山歌,,產(chǎn)生和流傳于稻作水田生產(chǎn)勞動(dòng)之中,主要是以表現(xiàn)稻作生產(chǎn)和水鄉(xiāng)生活風(fēng)情為內(nèi)容的山歌形式,,曾廣泛流傳于長(zhǎng)江三角洲部分水稻耕作地區(qū),,是江南地方文化中極具個(gè)性色彩的優(yōu)秀民歌品種,清亮優(yōu)美,。田山歌與其說是歌,,更恰當(dāng)?shù)目梢哉f是一種文化現(xiàn)象,它記錄了歷史文化,、婚姻愛情,、民情風(fēng)俗,反映人文語言心理,、宗教等大量?jī)?nèi)容,,有著江南稻作文化區(qū)域民歌中獨(dú)特的藝術(shù)價(jià)值和欣賞價(jià)值。上海田山歌的歷史源頭,,一直可以追溯到新石器時(shí)代,,當(dāng)太湖流域開始有原始的栽培水稻農(nóng)業(yè)時(shí),包括上海在內(nèi)的整個(gè)江南就已經(jīng)產(chǎn)生田山歌的原始形態(tài),。作為我國(guó)典型的稻作農(nóng)業(yè)區(qū),,太湖流域雨量充沛,河湖眾多,,氣候溫適,,自然條件十分有利。因此,,這種悠久的稻作文化傳統(tǒng),為當(dāng)?shù)厝嗣駝?chuàng)作,、傳承田山歌奠定了重要的基礎(chǔ),。

明代時(shí)期,松江一帶的田山歌已十分盛行,,如在《續(xù)修·四庫全書》中,,收錄了多首松江一帶的田山歌,;松江新濱、泖田等鄉(xiāng)鎮(zhèn)中廣泛流行的《劉二姐》《撩郎》等山歌,,在明代馮夢(mèng)龍輯錄的《山歌》中都可見到它們的影子,。這些事實(shí)充分表明,具有稻作文化特點(diǎn)和鄉(xiāng)土文化氣息的田山歌形式,,早在明代時(shí)期已在上海民間地區(qū)廣泛流傳,。及至清末,上海地區(qū)田山歌的創(chuàng)作與傳播更是達(dá)到了鼎盛階段,,作為上海西南部的松江地處太湖流域,,所轄區(qū)域河渠眾多,池塘密布,,松江地區(qū)諸多的田山歌,,正是在這片蘊(yùn)藏著豐富文化和悠久歷史的土壤中生長(zhǎng)出來的。2008年,,田山歌作為吳歌的擴(kuò)展項(xiàng)目列入國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄之中,。

在歷史上,松江地區(qū)的藝術(shù)傳統(tǒng)與江南地區(qū)的整體文化發(fā)展,,就有著深厚的淵源,;江南音樂文化對(duì)松江地區(qū)的民間音樂,有著不可磨滅的影響,,使其既融于江南地區(qū)整體的音樂語境,,又有其自身的發(fā)展脈絡(luò)。

作為江南音樂的中心地帶,,太湖流域和上海地區(qū)大部分方言屬于吳語系,,古稱吳地。這一地域“從歷史到現(xiàn)在,一直是比較穩(wěn)定的”,大致是現(xiàn)在江蘇的蘇州,、無錫,、常州地區(qū),浙江的湖州地區(qū)和嘉興地區(qū)的一部分,以及上海地區(qū),即原江蘇的松江地區(qū),。這一帶的民歌稱之為吳歌,。所謂吳歌,便是流轉(zhuǎn)于這一帶小兒女口中的民間歌曲,。

也許是江南自然條件,、生活方式所釀成的人民的性格、氣質(zhì),、方言,、愛好等方面緣故,吳歌的風(fēng)格比較溫柔敦厚,婉約輕揚(yáng),,從語言,、表現(xiàn)手法、局勢(shì)發(fā)展,、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)等方面看,,均與今日上海松江的“田山歌”很相似,有不少曲目,、唱詞在近代民歌集里還能見到,,更有的流傳于民間。作為中華文明的重要組成部分,,上海的海派文化歷經(jīng)城市七百多年的發(fā)源歷史和一百六十余年的開埠歲月,,在傳統(tǒng)吳越文化的基礎(chǔ)上,孕育了別具一格的非物質(zhì)文化遺產(chǎn),,“田山歌”正是其中重要的一部分,,它融匯古今,并深深地融入人民的精神血脈之中,。

從體裁上來說,,按照當(dāng)?shù)厝罕妼?duì)它的傳統(tǒng)分類習(xí)慣,大致將田山歌分為“小山歌”和“大山歌”,?!靶∩礁琛迸c“大山歌”性質(zhì)上最大的不同就是唱的“形式”:小——人數(shù)少、旋律平穩(wěn),、樂句?。淮蟆w性,、多起伏,、多樂句。從題材方面看,,其歌詞內(nèi)容主要來自當(dāng)?shù)孛癖姮F(xiàn)實(shí)生活,,多以表現(xiàn)當(dāng)?shù)孛裰鳌趧?dòng),、生活,、思想、愛情等內(nèi)容為主,,無論是描繪勞動(dòng)場(chǎng)景和勞動(dòng)過程,,還是表現(xiàn)勞動(dòng)技術(shù)和勞動(dòng)態(tài)度,都帶有稻作文化的印記,,與稻作農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的特點(diǎn)密切相關(guān),。

松江泖田,、新浜地區(qū)早在清初就已經(jīng)是著名的田山歌之鄉(xiāng),山歌班經(jīng)?;钴S于田地間及演出舞臺(tái)。但限于農(nóng)民多半不識(shí)字,,田山歌的傳唱基本流于口頭,,且隨著上海城市化進(jìn)程的日益加快、稻作生產(chǎn)方式的日益減少,,松江的田山歌逐漸走向了衰落,,其生存環(huán)境和傳承人群均漸流逝,田野間原生態(tài)的田山歌已不多見,,有些則在不斷面臨著消亡或失傳的可能,。近年來,當(dāng)?shù)丶訌?qiáng)了對(duì)山歌的保護(hù)與傳承,,使其正在逐步煥發(fā)出新的生命力,。在此過程中我們需要不斷思考的是:在當(dāng)代的社會(huì)背景下,單一的傳統(tǒng)的藝術(shù)體裁如何薪火相傳,,走進(jìn)大眾視野,,去符合年輕化的文化需求及審美,進(jìn)而拉近“非遺”與現(xiàn)代的距離,?

中國(guó)有成千上萬種民間傳統(tǒng)技藝,,它們有的已經(jīng)消失,有的正在消失,,還有的正在重新復(fù)蘇,。松江田山歌只是其中的一種?!皬耐尥拮テ稹笔且痪湮覀兘?jīng)常說的話,,我想傳承也是如此。一方面要通過喜聞樂見的形式,,宣傳我們的傳統(tǒng)藝術(shù),,讓娃娃們進(jìn)一步了解、走近,、愛上傳統(tǒng)藝術(shù),;一方面要保護(hù)傳承人,為傳統(tǒng)藝術(shù)搭建平臺(tái)載體,,并激發(fā)二度創(chuàng)作,,這也是對(duì)于田山歌的保護(hù)與傳承的一個(gè)重要途徑。豐富田山歌的展演活動(dòng),,以原帶創(chuàng),,以始帶新,,結(jié)合時(shí)代特征,在吸收西方社會(huì)文化藝術(shù)的同時(shí),,保留多一點(diǎn)民族文化自信,,這種自信將不斷滋養(yǎng)社會(huì)審美對(duì)于傳統(tǒng)文化的需求,保留傳統(tǒng)音樂生存的土壤,,在新時(shí)代重放光芒,。

(作者為華東師范大學(xué)音樂學(xué)院副教授)

編輯:董雨吉

關(guān)鍵詞:山歌 松江 傳統(tǒng) 地區(qū)