首頁>專題>萬眾一心戰(zhàn)疫必勝>各地動態(tài) 各地動態(tài)

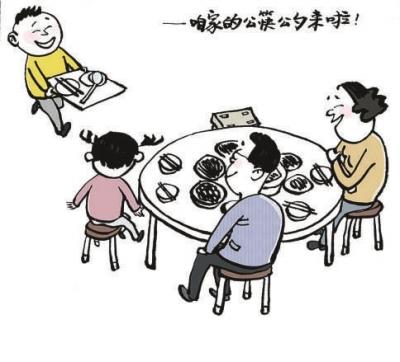

飯館復業(yè),,公筷擺上了嗎

漫畫/王鐸

關末

隨著疫情防控形勢好轉,,開門迎客的飯館多了起來,。急著下館子之余,倒不妨先問一句:公筷擺上了嗎,?

當下,,為保證健康安全,人們口罩常戴,、經常洗手,,餐廳堅持進門測溫、隔位就座等,。但在公筷問題上,,可就沒這么嚴之又嚴、慎之又慎了,。盡管各地大力倡議,,但有調查發(fā)現(xiàn),公筷使用率仍然偏低,。有的餐廳設了公筷,,但使用者寥寥;還有的是連擺都沒擺,。飯館如此,,更加親密的家庭用餐情況也就可以想見。至于為何不用,,有怕麻煩的,,也有人覺得圍桌就餐,,用上公筷顯得生分。

改變習慣自然并非一朝一夕,。但經此一“疫”,,公筷推廣仍然不暢,很值得思考一番,。說起來,,擺雙公筷不難,用公筷夾菜也沒多麻煩,,可為啥就堅持不下去呢,?說到底,還是“觀念革命”不徹底,,以至于無法打破行為慣性,。常常聽到,過得精細些,、干凈點就是“窮講究”,;與他人保持一定距離,不愿共用物品就是“真矯情”,。反倒是稀里糊涂,、不分你我的人,會被贊一句“不拘小節(jié)”,。

沒有什么比習慣的力量更強大,,但所有習慣也都是養(yǎng)成的。所謂養(yǎng)成好習慣,,一個“養(yǎng)”字含義甚多,。首先,“養(yǎng)”有滋養(yǎng)之意,,也就是說“習慣成自然”需要一個過程,。從心底扭轉觀念,才能有源源不斷的動力,,在長期生活中逐漸形成本能,。而另一方面,“養(yǎng)”也有教育,、訓練之意,,這意味著文明習慣也是管出來的。像禁止隨地吐痰,、有序排隊等,,也都是經過外力倒逼而成。

清代《習慣說》中有這樣一則故事,文學家劉蓉年少時在一間屋子里讀書,,屋中有處洼坑,,越來越大,以致每次經過都要被絆一下,,時間一長也就習慣了。有一天,,其父來到屋子里,,對劉蓉說了一句后世廣為流傳的話:“一室之不治,何以天下家國為,?”這里頭的道理不難懂,,明知習慣不好也不去改變,就會越發(fā)深陷其中,;連生活小事都處理不好,,就更不用提其他作為。在這個意義上,,用好公筷,,說小不小。

疫情之下,,許多健康文明習慣都得到了前所未有的重視,,“倒逼”外力不算小,持續(xù)時間也不算短,。何不趁著這股熱乎勁兒,,較較真兒,讓使用公筷成為生活日常呢,?

編輯:王慧文

關鍵詞:公筷 飯館 習慣 復業(yè)