首頁>書畫·現(xiàn)場>訊息訊息

展覽是何時誕生的?策展人到底是干嘛的?

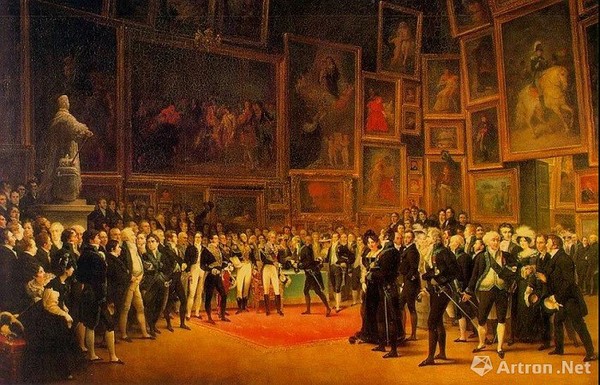

巴黎沙龍展,,1755年

當下,展覽已經(jīng)成為我們喜聞樂見的欣賞藝術(shù)作品的形式,;但你想過嗎,你是為了看展而去看展,,還是為了看某個藝術(shù)家而去看展,?展覽的形式仿佛是一重迷障,;幕布之下,不知誰是藝術(shù)家,,我們又在看誰的作品,?

沙龍展

現(xiàn)代藝術(shù)展覽最早脫胎于法國的沙龍展,藝術(shù)家群體會在沙龍中展示自己的藝術(shù)作品,。1667-1789年間,,法國會定期舉辦皇家繪畫和雕塑學(xué)院成員作品展。

“這真是一個令人激動的場景,,我無法用語言來形容一次性看到如此之豐富的作品的喜悅,!”法國歷史學(xué)家讓·魯(Jean Rou)在1667年參加巴黎皇家繪畫和雕塑學(xué)院的半公開展覽后記錄到。

巴黎年度沙龍展盛況

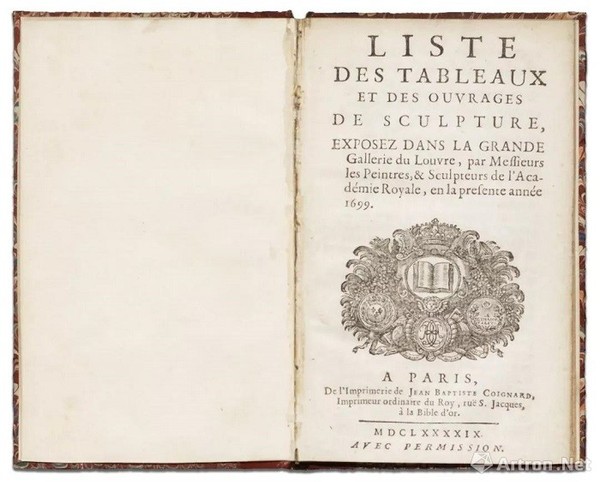

展覽圖錄,,1699年

由皇家藝術(shù)學(xué)院組織和政府支持的沙龍展一度被認為代表的是國家主流話語,,與普通民眾相距甚遠。甚至100年后,,開始在盧浮宮的Salon Carré展出的藝術(shù)展覽,,最初也只對學(xué)院師生開放,評審員均為學(xué)院教師,。直到1737年,,才得以面向公眾開放。

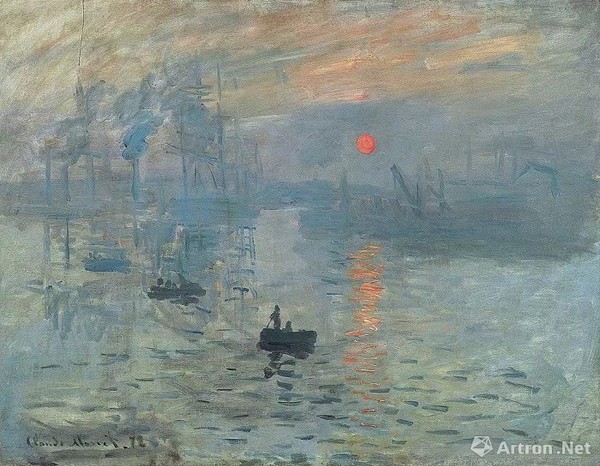

印象派大師克勞德·莫奈《Impression,,soleil levant》被拒絕參展后,,開始組建個展。

愛德華·馬奈《草地上的午餐》被當時的年度沙龍展拒展

1789年的法國大革命之后,,沙龍展開始接受外國藝術(shù)家的作品,;已經(jīng)成熟的沙龍展也為后來的現(xiàn)代藝術(shù)品展覽奠定了形式基礎(chǔ),并慢慢穩(wěn)定下來,。

李西茨基“抽象主義小屋”在狹小的空間內(nèi)展出了很多作品,以挑戰(zhàn)觀眾對展覽空間的體驗,。

展覽形式的不斷創(chuàng)新

在上世紀早期,,藝術(shù)家們開始嘗試顛覆傳統(tǒng)的展覽形式,他們不再滿足于觀眾被動接受展出的藝術(shù)品,,而是希望觀眾有一個更為主動的姿態(tài),。

1787年巴黎沙龍展

獨立藝術(shù)家聯(lián)盟展覽圖錄,1904年

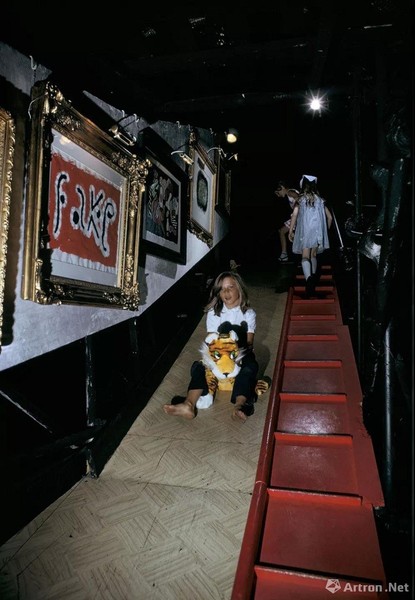

而為了調(diào)動更多的觀眾互動,,早期先鋒藝術(shù)家逐步放棄了對作品的控制權(quán),,這便帶來了展覽形式的徹底變革。在基斯勒的“新戲劇技術(shù)展覽”上,,藝術(shù)家發(fā)明了一種可移動,、可互換的裝置安裝方法,,作品可以靈活地改變位置,并與觀眾在展覽空間內(nèi)互動,。

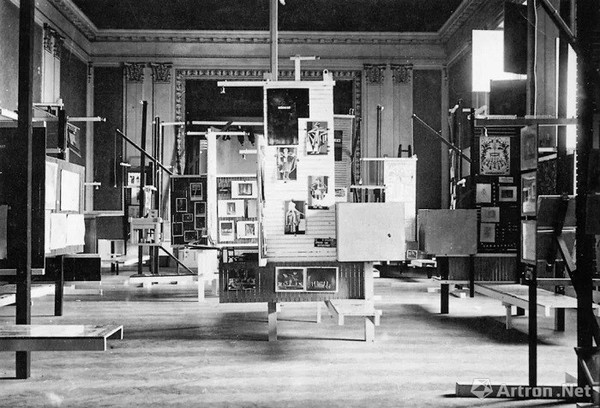

基斯勒的“新戲劇技術(shù)展覽”,,1924年

基斯勒的“新戲劇技術(shù)展覽”復(fù)原

從上世紀40年代末開始,出現(xiàn)了新的裝置藝術(shù)形式,,使得展覽的場地和空間也成為了藝術(shù)家的材料,。

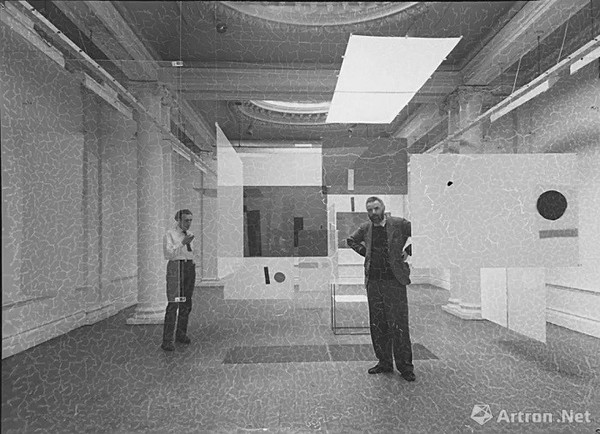

在理查德·漢密爾頓的“一個展覽”中,漢密爾頓與藝術(shù)家帕斯莫爾,、策展人勞倫斯·阿洛韋一起制作了一個移動裝置,,這便使得展品不僅是一件獨立的藝術(shù)品,同時也代表了集體制作的展覽形式,。

“一個展覽”現(xiàn)場

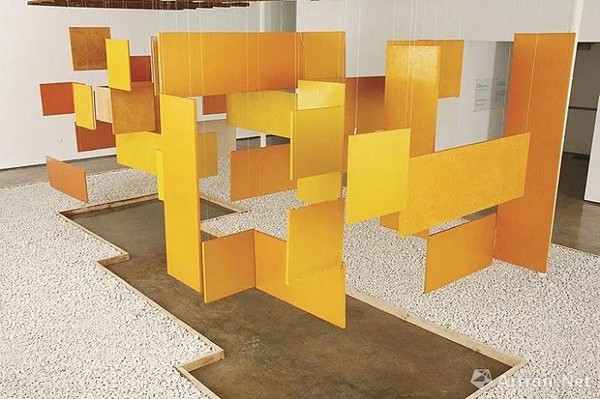

赫利奧·奧蒂西卡的作品《巨核》(1960-1966年),,有效利用了展覽空間進行展示。

另一方面,,許多有影響力的博物館館長也開始與藝術(shù)家一起,,致力于將博物館轉(zhuǎn)變成一個展示當代藝術(shù)的展覽場所。博物館的展覽策劃越來越開放,,從藝術(shù)品內(nèi)容到策展形式都有了徹底的轉(zhuǎn)變,。

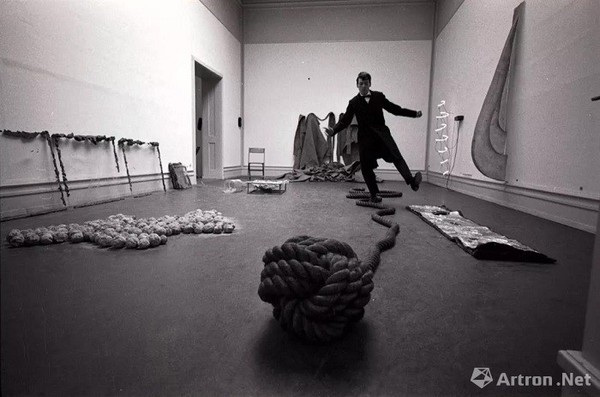

“反誘惑-程序/材料”展覽現(xiàn)場,通過在博物館,、美術(shù)館中成功策展,,策展人很快成為了國際認可的身份,1969年

“密碼結(jié)構(gòu)的情景”展覽圖錄封面,,1969年

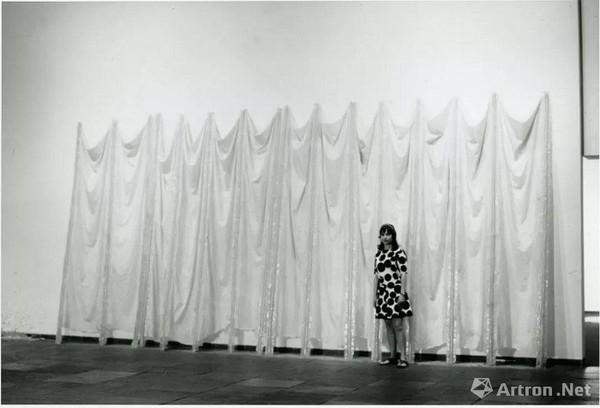

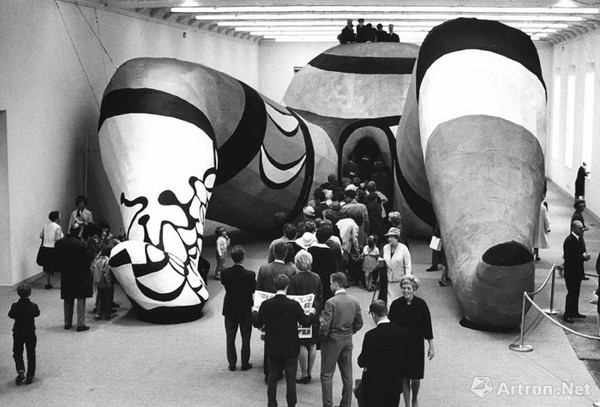

1968年,,策展人蓬杜·于丹(Pontus Hulten)策劃了“她是一座大教堂”展覽(She-a Cathedral),公眾被邀請穿越一個100英尺長的仰臥女雕塑的雙腿,。匪夷所思的形式讓它成為了歷史上最著名的展覽之一,,帶有表演性質(zhì)的展覽也成功引起了觀眾極大的興趣。

“她是一座大教堂”展覽現(xiàn)場,,雕塑的右胸是一個牛奶酒吧,,左胸是天文館,內(nèi)部還有一個水族館和葛麗塔·嘉寶的電影放映,,1966年

獨立策展人崛起帶來的改變

隨著藝術(shù)品本體論的崩潰,,展覽作為集合形式已經(jīng)成為了一個重要的研究對象,同時也造就了90年代以來策展人在藝術(shù)領(lǐng)域越來越重要且獨立的地位,。

Szeemann的“當態(tài)度變成形式:作品,、概念、過程、情景,、信息”展將不同的當代藝術(shù)場景作為背景融入到國際展中,。

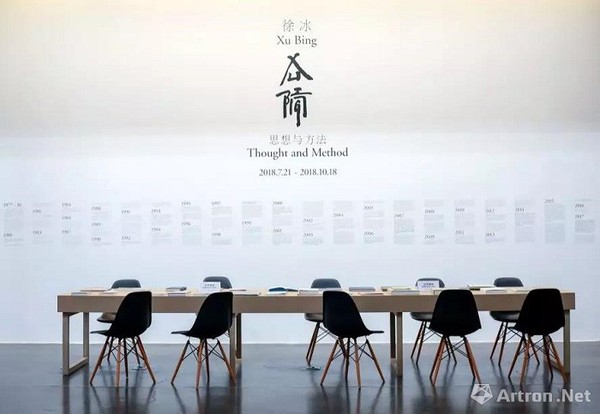

今年7月份,UCCA呈現(xiàn)了藝術(shù)家徐冰在北京地區(qū)最全面的回顧性個展——“徐冰:思想與方法”——由UCCA館長田霏宇和獨立策展人馮博一聯(lián)合策劃,,他們既是展覽的聯(lián)系,、籌劃、布置者,;也是藝術(shù)家作品材料的收集,、復(fù)原者;是展覽現(xiàn)場直接與觀眾接觸,、傳達藝術(shù)家思想的中介,。

“徐冰:思想與方法”展集中體現(xiàn)了今天展覽形式與材料的巨變,2018年

今天已經(jīng)無法排斥在越來越開放的藝術(shù)意義上去容納獨立策展人的理念或是藝術(shù)觀念,,因為我們無法阻擋藝術(shù)家本人在自己展覽中心位置上的退出與自我放棄控制權(quán)來獲取公眾(社會認識)意義,。

對于展覽本身的討論所形成的話語,與對于藝術(shù)家作品的討論形成的話語,,也逐漸發(fā)展成為兩個不同的價值體系,。

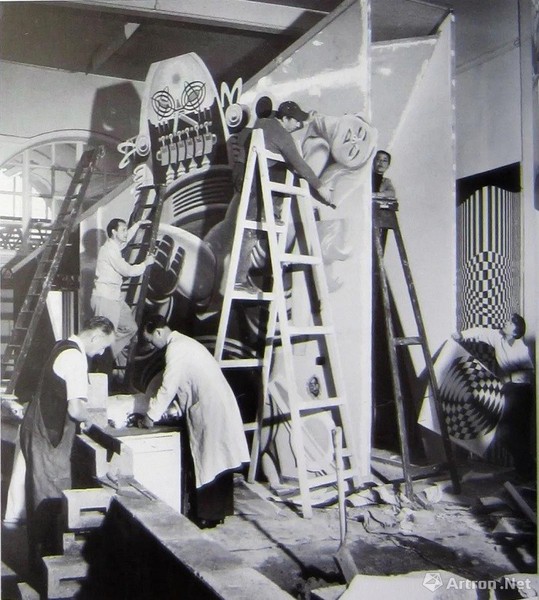

“This Is Tomorrow”展覽采用創(chuàng)新的交互設(shè)計技術(shù),使展覽成為一種溝通網(wǎng)絡(luò),,電影,、產(chǎn)品設(shè)計和時尚被整合為一體,1956年

我們很難不將策展人作為一位特殊的“藝術(shù)家”來看待,,展覽和策展人的工作與藝術(shù)創(chuàng)作關(guān)系也已被納入到當代藝術(shù)史中,,這源于整個藝術(shù)生態(tài)中環(huán)環(huán)相扣、互相滲透的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),,和大部分策展人本身具有的一定的藝術(shù)素養(yǎng),。

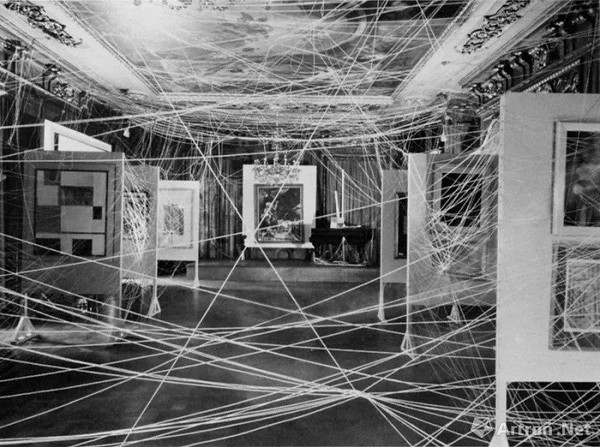

馬塞爾·杜尚“Sixteen Miles of String”展覽現(xiàn)場

策展人將展覽空間、藝術(shù)家作品,、藝術(shù)關(guān)系,、情境與背景作為自己的媒材,為觀眾呈現(xiàn)了關(guān)于自己的藝術(shù)觀點和策展理念的一件藝術(shù)作品,。這樣描述這個現(xiàn)象可能比較草率或是不夠準確,,但當代藝術(shù)展覽的確正在朝著這一方向發(fā)展,展覽越來越成為藝術(shù)的一種“動態(tài)”形式,。

李西茨基的“建筑主義者之家”被認為是既具有思想性,又具有實踐性的創(chuàng)新,,1926年

展覽從來不是一種簡單的展示方式或是無需思考的流程,,展覽這一形式能夠在藝術(shù)欣賞與發(fā)展中立足不敗,更可見它對于藝術(shù)及藝術(shù)家而言,都是不可缺少的部分,。它是藝術(shù)家作品實際聯(lián)系公眾最有效的途徑,。

對于觀眾而言,只有積極主動地參與到展覽中,,哪怕只對一件作品或細節(jié)產(chǎn)生疑問或思考,,那么無論是對于藝術(shù)家來說,還是對于策展人來說,,都是一種成功,。

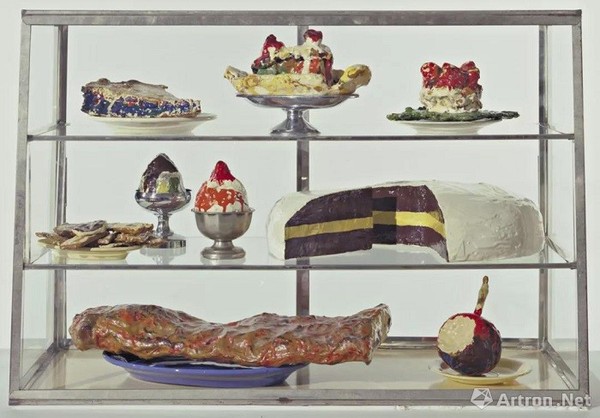

克萊斯·奧爾登堡的《商店》(1961-1962年)使展覽場地的約束性和空間特性成為“藝術(shù)品的材料”

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:展覽 藝術(shù)家 策展

北京宋莊藝術(shù)區(qū)新聯(lián)會赴延安地區(qū)培訓(xùn)采風(fēng)

北京宋莊藝術(shù)區(qū)新聯(lián)會赴延安地區(qū)培訓(xùn)采風(fēng) 卡地亞?故宮博物院工藝與修復(fù)特展亮相故宮

卡地亞?故宮博物院工藝與修復(fù)特展亮相故宮 走進塔吉克斯坦納烏魯茲宮

走進塔吉克斯坦納烏魯茲宮 也門霍亂病例激增

也門霍亂病例激增 2019亞洲商務(wù)航空大會及展覽會開幕

2019亞洲商務(wù)航空大會及展覽會開幕 世界園林巡禮——日本大宮盆栽美術(shù)館

世界園林巡禮——日本大宮盆栽美術(shù)館 巴黎圣母院:浩劫之后

巴黎圣母院:浩劫之后

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅