首頁>收藏資訊收藏資訊

殷墟發(fā)掘90周年 中國考古學從這里啟程

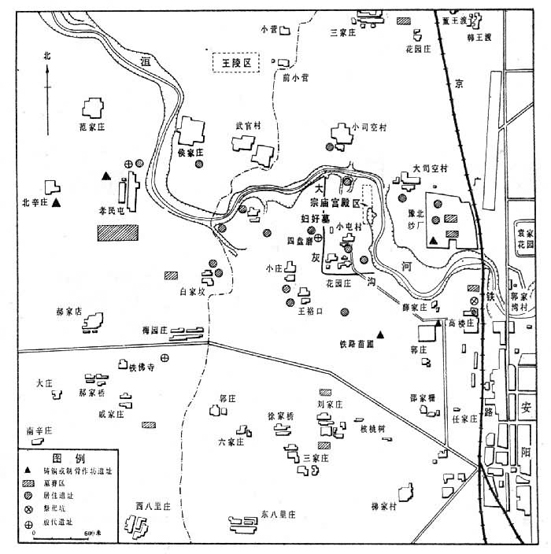

1928年10月13日,河南安陽,,面對商代晚期都城——殷墟,一群考古人開啟了一場發(fā)掘之旅,。

艱難復雜的9年殷墟考古,,成果卓著。晚商宮殿,、作坊,、陵墓、甲骨、青銅器,、玉器,、陶器……共同證實了文獻所載的晚商時代,確實存在,。

當時的“中央研究院”歷史語言研究所在所長傅斯年的領(lǐng)導下,,為殷墟考古傾盡全力,前后15季,,直至1937年抗日戰(zhàn)爭爆發(fā),。中國考古史上的名家董作賓、李濟,、梁思永,、夏鼐等,都在殷墟先后主持或參與發(fā)掘,,留下歷史的背影,。

也就是說,,從1928年開始的殷墟發(fā)掘,,是中國國家學術(shù)機關(guān)第一次全面負責、獨立主持的考古發(fā)掘,,也可以說,,這次發(fā)掘是中國考古學啟程的標志。

到如今,,90年過去,,不少人將這一次發(fā)掘開啟的此后長達9年的殷墟考古歷程,稱頌為“中國考古的正式誕生”,。不僅如此,,殷墟考古也成為“考古”這一西方舶來的學科在中國正式成熟的搖籃。

近日,,“殷墟科學發(fā)掘九十周年紀念大會暨殷墟發(fā)展與考古論壇”在河南省安陽市舉行,。據(jù)了解,這場由中國社會科學院考古研究所,、河南省文物局,、安陽市人民政府主辦的論壇,共吸引海內(nèi)外200余位從事考古學,、歷史學,、文字學、文化遺產(chǎn)保護的專家學者參會,。

國家文物局副局長宋新潮在論壇開幕式致辭中表示,,90年前,李濟、董作賓,、梁思永,、郭寶鈞等第一批中國考古學家來到安陽殷墟,漸漸揭開了殷墟的神秘面紗,,也拉開了中國考古學的發(fā)展序幕,,一批早期的考古學家在殷墟發(fā)掘中得到了成長和鍛煉,中國考古學的理論,、方法,、技術(shù)在探索中不斷創(chuàng)新和完善,殷墟成為現(xiàn)代中國考古學誕生和成長的搖籃,,殷墟考古塑造了中國考古學鮮明的個性,,奠定了中國考古學的優(yōu)良傳統(tǒng),成為中國考古和文物事業(yè)的一個歷史豐碑,。中華人民共和國建立后,,黨和政府高度重視殷墟的文物和保護工作,多年來,,殷墟的考古工作培養(yǎng)了一大批優(yōu)秀的中國考古學家,。

據(jù)悉,2006年被聯(lián)合國教科文組織列入《世界遺產(chǎn)名錄》的殷墟是中國歷史上第一個有文獻可考,、并為考古學和甲骨文所證實的都城遺址,,出土的甲骨文、司母辛鼎,、婦好號鳥尊等文物更是享譽海內(nèi)外,。因此,對殷墟及殷王朝和中原文化的認識,,始終引領(lǐng)著中國考古學的發(fā)展方向,。

因此,為推動殷墟文化的深入研究,,推動中國考古專業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,,參加本次紀念大會的業(yè)內(nèi)專家學者還共同發(fā)布了《殷墟發(fā)展共識》。

該共識指出,,殷墟遺址的保護與發(fā)展在規(guī)范化,、有效化、專業(yè)化,、社會化方向的道路上依然任重而道遠,。共識提出6項具體建議,其中包括貫徹在文化遺產(chǎn)保護理念指導下田野考古發(fā)掘的工作思路,,為殷墟發(fā)掘之后的遺址保護與利用提供堅實的理論,、數(shù)據(jù)及實物的支撐,;廣泛應用新興技術(shù),采集和整合殷墟遺址,、殷墟文物的數(shù)字化信息,,建立殷墟文物信息數(shù)據(jù)庫;加強甲骨文的整理,、搜集與數(shù)字化處理研究,;1928年10月13日殷墟第一次發(fā)掘的日子應該成為中國考古人的一個節(jié)日———“中國考古日”等。

與此同時,,鄭振香,、楊錫璋、劉一曼,、徐廣德,、劉忠伏、孟憲武等6位曾長期奮戰(zhàn)在殷墟考古工地并做出突出貢獻的考古學家,,也獲得殷墟考古發(fā)掘“功勛人物”紀念章和紀念證書,。

此外,《九十年殷墟考古人與事》《殷墟出土陶器》《殷墟青銅器全形拓精粹》《殷墟出土骨角牙蚌器》《殷墟出土玉器新編》等5部殷墟研究著作也同時首發(fā),。安陽市人民政府分別與中國社會科學院考古研究所,、北京大學考古文博學院等單位簽署了合作共建殷墟遺址博物館、殷墟國際研究中心,、數(shù)字殷墟框架協(xié)議,。

據(jù)了解,,科學發(fā)掘90年來,,殷墟遺物種類繁多,數(shù)量極其可觀,。其中,,已出土甲骨文15萬片,陶器數(shù)萬件,,青銅禮器約1500件,、青銅兵器約3500件,玉器約2600件,,石器6500件以上,,骨器3萬多件。

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:殷墟 中國 考古 發(fā)掘

埃及阿斯旺的旅游市場

埃及阿斯旺的旅游市場 伊斯坦布爾:春回大地百花開

伊斯坦布爾:春回大地百花開 都柏林慶祝圣帕特里克節(jié)

都柏林慶祝圣帕特里克節(jié) 春茶采摘正當時

春茶采摘正當時 “巴基斯坦日”閱兵彩排

“巴基斯坦日”閱兵彩排 上海開展非機動車,、行人交通違法攻堅整治

上海開展非機動車,、行人交通違法攻堅整治 中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅