首頁>收藏·鑒寶>資訊資訊

記錄周代禮制的珍貴禮器:青銅“三頌”

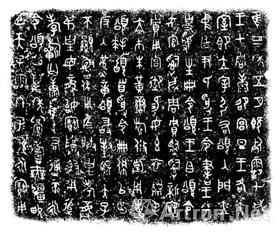

圖2 頌鼎銘文拓本

圖3 西周晚期頌簋

圖4 頌簋器壁銘文拓本

圖5 西周晚期頌壺(失蓋)

圖6 頌壺外壁銘文拓本

信史如此之巧合,,可謂“禮議傳承,,文體不同。龔姓始祖,,器銘相同,。貫通信史,契合昭融,?!?/p>

傳世的“頌鼎”共3器:上海博物館、北京故宮博物院,、臺(tái)北故宮博物院各藏1件,。存世數(shù)量最多的“頌簋”,器,、蓋俱全的有6組,,曾分別被劉喜海、劉鶚、吳士芬,、端方等人收藏,,此外,尚見兩個(gè)單獨(dú)的簋蓋,。其中山東博物館藏的“頌簋”為劉喜海的舊藏;劉鶚,、吳士芬舊藏的“頌簋”,現(xiàn)分別收藏在北京故宮博物院,、上海博物館;端方的現(xiàn)藏美國堪薩斯市納爾遜美術(shù)陳列館;陳介祺還藏有1件頌簋的蓋,,后歸上海博物館;日本兵庫縣黑川古文化研究所也藏有1蓋?!绊瀴亍庇?件:中國國家博物館藏1件,,失蓋;臺(tái)北故宮博物院藏1件?!叭灐鼻嚆~器早年出土于陜西地區(qū),,其出土?xí)r間當(dāng)不晚于嘉慶年間(1796—1820),是夏商周斷代工程紀(jì)年,、紀(jì)月,、紀(jì)日,編序號(hào)為56的全名器,?!叭灐辫T器精美,均為一級(jí)國寶,,是記錄周代禮制的珍貴禮器,。

今從各大館藏“三頌”鑄器中,分別選取一件介紹如下,。

臺(tái)北故宮博物院的“頌鼎”(圖1),,通高25、腹深13,、口徑25.7厘米,,重4.935千克。體呈半球形,,深腹,,直口圜底,二立耳,,窄折沿,三蹄足,,口下飾二道弦紋,。全器光亮素雅,大氣莊嚴(yán),,器壁鑄銘文(圖2)22行,,每行最多11字,、最少7字,共計(jì)152字,。全文如下:

隹(唯)三年五月既死霸甲戌,,王在周康卲宮。旦,,王各大(格太)室,,即立(位)。宰引右(佑)頌入門,,立中廷,。尹氏受(授)王令(命)書,王乎(呼)史虢生冊令(命)頌,。王曰:頌,,令女(命汝)官(司)成周貯二十家,監(jiān)(司)新(造),,貯用宮御,。易女(賜汝)玄衣黹屯(純)、赤巿(韍),、朱黃(衡),、(鑾)旂、攸(鋚)勒,,用事,。頌(拜稽)首。受令(命)冊,,佩(以)出,,反入堇章(返納覲璋)。頌(敢)對(揚(yáng))天子不(丕)顯魯休,,用乍(作朕)皇考龏吊(龔叔),、皇母龏始(龔姒)寶(尊)鼎。用追孝,,(祈)匃康,、屯右(純佑)、彔(通祿),、永令(命),。頌(其)萬年(眉?jí)?,(畯)臣天子,,霝冬(靈終),,子子孫孫寶用。

銘文大意:在周宣王(前827—前782)三年(前825),五月下半月的甲戌(二十七)日,,周宣王在周地康王廟里的昭王廟,。天剛亮,王到了昭廟大廳里,,坐定位置,。宰引作為佑者帶領(lǐng)頌進(jìn)入昭廟大門,站立于庭院中,。尹氏將擬就的任命書交到王的手中,,王命史官虢生宣讀任命書。王的任命書說:“頌,,命你管理有20家胥隸的倉庫,,監(jiān)督管理新建的宮內(nèi)用品倉庫。賞賜你黑色帶繡邊的官服上衣,,配有紅色飾帶的大紅色圍裙,,車馬用具的鑾鈴、旗子和馬籠頭,。執(zhí)行任務(wù),。”頌拜,,叩頭,,接受冊命書,佩帶以出,,又返回廟中,,貢納覲見用璋。頌為答謝和宣揚(yáng)天子偉大厚重的美意,,因而做了祭奠其死去的偉大父親龔叔,、母親龔姒的寶鼎。用來追念孝意,,祈求得到健康,、厚大的佑助、仕宦之途通順,、長命,。頌萬年老壽,長作天子之臣而得善終,。子孫后代寶用此鼎,。

“三頌”銘文對西周的冊命典禮記載詳備,可與《左傳》僖公二十八年傳文獻(xiàn)所敘,、《禮記·祭義》所言記載互相印證,,是研究西周社會(huì)歷史重要的文字資料,、了解西周禮儀制度的重要物證。

山東博物館收藏的“頌簋”(圖3),,通高30.1、口徑24.2,、寬45厘米,,重13.2千克。(蓋通高13.2厘米,,腹深6.6厘米,,口徑10.4寸),斂口,,鼓腹,,圈足下另有三小足;口上有高隆蓋,蓋與器母子合口,,蓋頂有圈狀捉手;腹部兩側(cè)有獸首半環(huán)耳并垂珥,。頌簋的器口和蓋沿各飾一周獸目交連紋(或稱竊曲紋),中間像眼,,兩側(cè)各連接一回勾狀曲線,。腹部和蓋面,裝飾著數(shù)道平行的凹槽狀紋飾,,稱橫條溝紋,,因像老式房子上的瓦溝,所以也稱瓦棱紋,、瓦紋,,這種紋飾,在西周后期至春秋時(shí)期非常盛行,。頌簋蓋頂?shù)淖绞謨?nèi)飾團(tuán)龍紋,,圈足飾垂鱗紋。蓋,、器均鑄有銘文(圖4),,銘文相同,為對銘,,各15行,,每行10字,共計(jì)150字,。

中國國家博物館的“頌壺”(圖5),,高51.7厘米。形制碩大莊重,、紋飾瑰麗,,重心在器腹下部,,腹呈橢方形。頸部兩側(cè)有獸首銜環(huán),。壺頸部為波狀紋(環(huán)帶紋),,其結(jié)構(gòu)似為腹部蛟龍紋的抽象表現(xiàn)形式。上下曲線波谷與波峰相反相成,,造成統(tǒng)一中的變化,。蓋與圈足分別飾仰復(fù)蓮瓣紋(垂鱗紋),起棱,,上下呼應(yīng),。蓋沿飾竊曲紋。壺腹部四面主體紋飾為浮雕蛟龍紋,。一首雙身,,突起于器表,其斷面呈半圓形,,輔以陰線刻紋,。在蛟龍軀體上和紋飾空白部位,穿插以C形紋,、夔紋,。蛟尾在器腹轉(zhuǎn)折處成龍首而與側(cè)面蛟龍紋軀體相銜接。正,、側(cè)面紋飾結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)而又富于變化,。整個(gè)壺體花紋一反主軸中線、兩兩對稱的鋪排,,而用連續(xù)環(huán)接的紋飾,,紋飾線條流暢活潑,表現(xiàn)了青銅器藝術(shù)發(fā)展到西周后期審美傾向的新變化,。頌壺口沿內(nèi)環(huán)壁及蓋口外壁四周鑄銘151字,,兩處銘文(圖6)的內(nèi)容相同。這件頌壺與臺(tái)北故宮博物院的頌壺相比,,雖壺蓋已佚,,但形制幾乎一模一樣,大小相近,,紋飾相類,,作器者相同,可以肯定就是當(dāng)初成雙成對的存世之物,。

“三頌”金文工整秀麗,、典雅規(guī)范,書體遒勁,、雄肆奇美,。無論上下左右,,成列成行,布局整齊,,書體規(guī)范,,大小均勻,筆畫粗細(xì)一致,,起筆停筆不露鋒芒,,筆畫轉(zhuǎn)折處作圓弧形,都是西周后期的風(fēng)格,,它和商代晚期到西周前期那種字的大小常不相同、起筆收筆多尖銳出鋒,、筆畫轉(zhuǎn)折處多作方折的所謂波磔體的青銅器銘文有了明顯的區(qū)別,。“三頌”銅器銘文既是西周晚期金文最成熟的形態(tài),,又是書法藝術(shù)的杰作,,為西周王室所使用的標(biāo)準(zhǔn)書體,被后世稱為臨習(xí)金文的最理想的范本之一,。

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:西周 銘文 頌簋 紋飾

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項(xiàng)目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項(xiàng)目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)官員看好進(jìn)博會(huì)機(jī)遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)官員看好進(jìn)博會(huì)機(jī)遇 聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺(tái)達(dá)撤軍事宜

聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺(tái)達(dá)撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動(dòng)被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長因從事間諜活動(dòng)被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會(huì)”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會(huì)”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅