首頁>收藏·鑒寶>一品一鑒一品一鑒

文物上母子同框的溫馨畫面

5月14日是母親節(jié),,人常說舐犢情深,,心思細(xì)膩的古人以動物喻人,創(chuàng)作出許多表現(xiàn)母子溫情的藝術(shù)佳作,,這些文物如今被各大博物館所收藏,,一些還成為拍賣會上的貴客,。

商代子母象尊

經(jīng)常看《動物世界》的人都知道,,象群中母象對小象關(guān)懷備至,,即使某只小象與媽媽走失了,其他有能力的母象也會將這只小象視作自己的孩子來撫育,。美國弗瑞爾美術(shù)館藏有一件商代子母象尊,,這只子母象尊模擬象形,高17.2厘米,,長21.2厘米,,寬10.6厘米,由容器和蓋兩部分組成,。容器為母象造型,,它肥碩豐滿,長鼻高舉(母象鼻子中空,,兼為尊的流),,四足堅(jiān)實(shí),尾部有立體紋飾,,周身布滿繁復(fù)優(yōu)美的裝飾花紋,,有獸面紋、夔紋,、四瓣花紋,,以云雷紋襯托,給人以雍容華貴之感,。母象背部有一橢圓形口,,口上有一蓋,蓋上鑄有一站立的小象作為蓋鈕,,其造型與母象相同,,只是體形略小。

我國黃河流域在殷商時(shí)期尚有象群分布,,據(jù)《呂氏春秋·古樂篇》記載:“商人服象,,為虐于東夷。”“服象”與“服牛乘馬”的意思相同,,就是通過馴養(yǎng)以利用象的力量,。象尊是商代常見的酒器,著名古文字學(xué)家容庚曾在他的著作《商周彝器通考》《殷墟青銅器通論》中提到三只象尊,,其中就包括這只子母象尊,,容庚認(rèn)為其出土于湖南??上У氖?,這三只象尊均流失海外。1975年,,湖南醴陵縣仙霞鄉(xiāng)又出土了一件象尊,,其較美國的子母象尊更加精美,盡管這只象尊蓋已缺失,,但可以想象其上或也有一只可愛的小象存在,。

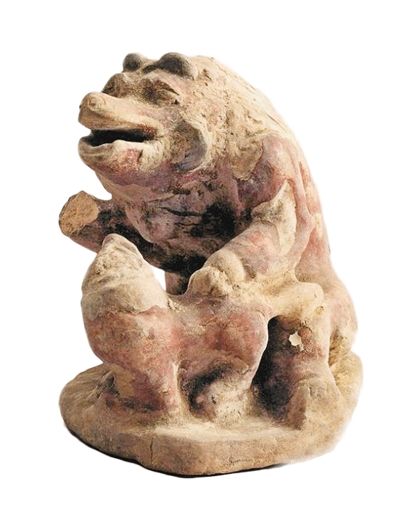

東漢子母陶熊

熊是位于食物鏈頂端的動物之一,但熊在幼年時(shí)期十分膽小,,不具備攻擊性且生存能力極差。出于本能,,母熊總是與小熊結(jié)伴而行,,在保護(hù)其安全的同時(shí)傳授其捕獵技巧。中國國家博物館藏有一件東漢時(shí)期的子母陶熊,,它出土于河南輝縣漢墓,,屬于隨葬玩具。這件子母陶熊極富動感,,工匠捕捉母熊,、子熊各自的動作,將其中最具神態(tài)特征的瞬間加以表現(xiàn),。只見母熊后足站立,,前腿伸張,頭部昂起,,似在吼叫,,神情緊張;子熊則深藏于母親腹下,,四足站立,,頭頸后揚(yáng)張望母親。子母熊通體有紅色彩繪,,由于年代久遠(yuǎn)剝落不少,,但依然保持其生動傳神之風(fēng)貌。

漢代時(shí),野生熊廣泛分布于山地叢林地區(qū),,常常是貴族們狩獵的對象,,《史記》中有漢武帝“好自擊熊彘,馳逐野獸,,相如上疏諫之”的記載,。同時(shí),漢代人也十分崇拜熊的力量,,許多人為幼子取名為“熊”,,寄望其長大后勇猛無敵,如漢光武帝劉秀有一個(gè)玄孫就叫劉熊,,曹操也有一個(gè)兒子叫曹熊,。熊的形象大量存在于漢代文物中,比如咸陽博物館就有一只十分精美的漢代小玉熊,,其形象憨態(tài)可掬,。此外,西安市西郊王家巷出土的銅釜,,其三足也是三只背扛釜底的熊,;西安市大白楊村出土的銅壓袖造型為“熊虎斗”;漢中市出土的紅綠釉桃都樹陶座上雕塑有一蹲熊,;揚(yáng)州印江甘泉老虎墩漢墓還出土過一只白玉飛熊硯滴,。

五代子母獅壺流

獅子是天生的獵手,成年雄獅的領(lǐng)地意識非常強(qiáng),,因而對幼獅極具威脅,,為此,母獅總是與小獅子寸步不離,。我國古人心中獅子的形象多來源于傳說和人們想象,,它們與現(xiàn)實(shí)中的獅子相差甚遠(yuǎn),唯獨(dú)母性格外寫實(shí),。古代文物中不乏母獅撫弄幼獅的雕刻,,而母獅哺乳的造型卻不多見,大名鼎鼎的青釉提梁倒灌壺上就展現(xiàn)著這樣一幅溫馨的畫面,。

青釉提梁倒灌壺為我國五代時(shí)期的重要文物,,它于1968年出土于陜西省彬縣,現(xiàn)收藏于陜西歷史博物館,。青釉提梁倒灌壺通高18.3厘米,,腹徑14.3 厘米,足徑8.7厘米,,壺身呈圓形,,蓋,、梁、身連為一體,,象征性的壺蓋為柿蒂形,,提梁是一只伏臥著的圓眼短嘴的鳳凰,而壺嘴則為一張口側(cè)臥的母獅,,一只幼獅正在它身下吮吸乳汁,。倒灌壺的奧秘在于其底部中心有五瓣梅花孔,灌水時(shí)將壺倒置,,水從母獅口外流時(shí)為盛滿,;使用時(shí)正置,因壺內(nèi)有漏柱與水相隔,,所以底部雖有孔但滴水不漏,。倒灌壺利用了“連通容器內(nèi)液面等高”的物理學(xué)原理,它反映了古代工匠的睿智巧思,。

青釉提梁倒灌壺屬于耀州窯精品,,耀州窯是我國古代北方八大名窯之一,它始于唐,,興于宋,,衰落于明,以生產(chǎn)工藝精湛的刻花青瓷馳名中外,。五代時(shí)期耀州窯多仿晚唐與五代的金銀器皿,,聯(lián)系到青釉提梁倒灌壺的別致造型,有學(xué)者認(rèn)為其或?yàn)榉抡仗拼疸y器制成,,且具有西域風(fēng)格。

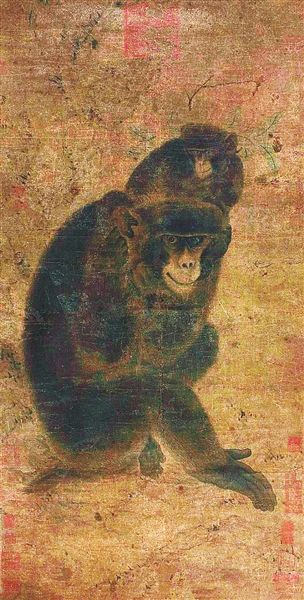

無款《子母猴圖》

猴子的許多行為與人相近,,母猴時(shí)常懷抱小猴,,并與其玩耍;小猴若不幸夭折,,母猴會緊抱小猴的尸體,,不允許其他猴子靠近,也不忍拋棄,。

2011年6月,,在北京的一場拍賣會上,一幅無款的《子母猴圖》引起了業(yè)界的關(guān)注,。該圖為水墨紙本,,縱92厘米,橫46厘米,。圖繪一母猴呈側(cè)蹲式扭首坐立,,閉嘴抿鼻雙眸炯視,神態(tài)安詳而嚴(yán)肅,似在眺望遠(yuǎn)方,。子猴躥于母猴背上扭頭張望,,右爪欲撫摸母猴臉部;母猴右爪則緊拽小猴尾巴繞壓住子猴小爪,,母猴左手回曲向后似在托舉小猴臀部,。此作構(gòu)圖奇特,刻畫準(zhǔn)確生動,,特別是把小猴子的調(diào)皮勁兒刻畫得入木三分,,顯示出畫家的精湛技藝和匠心獨(dú)運(yùn)。此圖雖無圖名,,又無款識,,但應(yīng)系畫壇高手所作。

《子母猴圖》共鈐有十一枚鑒藏印,,其中最重要的是作品正上方所鈐的“天歷之寶”朱文大方印,,此印系元代元文宗圖帖睦爾的收藏印,說明此作曾經(jīng)元內(nèi)府收藏,。在中國書畫收藏史上,,元代內(nèi)府收藏的書畫名作雖不及宋代多,但作為少數(shù)民族統(tǒng)治的政權(quán)機(jī)構(gòu),,在不到一個(gè)世紀(jì)里,,對書畫的收藏與鑒辨卻并不遜于其他各朝代。元內(nèi)府書畫收藏的主要來源是接收金及南宋內(nèi)府的收藏,,當(dāng)然也有一些是“四方收納”而來的,,這或許正是此無款、無家,、無名的“三無”畫作能被視為佳作而流傳至今的重要原因,。(郭峰整理)

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:母子同框 母親節(jié) 文物上的母子同框

北京宋莊藝術(shù)區(qū)新聯(lián)會赴延安地區(qū)培訓(xùn)采風(fēng)

北京宋莊藝術(shù)區(qū)新聯(lián)會赴延安地區(qū)培訓(xùn)采風(fēng) 卡地亞?故宮博物院工藝與修復(fù)特展亮相故宮

卡地亞?故宮博物院工藝與修復(fù)特展亮相故宮 走進(jìn)塔吉克斯坦納烏魯茲宮

走進(jìn)塔吉克斯坦納烏魯茲宮 也門霍亂病例激增

也門霍亂病例激增 2019亞洲商務(wù)航空大會及展覽會開幕

2019亞洲商務(wù)航空大會及展覽會開幕 世界園林巡禮——日本大宮盆栽美術(shù)館

世界園林巡禮——日本大宮盆栽美術(shù)館 巴黎圣母院:浩劫之后

巴黎圣母院:浩劫之后

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅