首頁>收藏·鑒寶>資訊資訊

陸地絲綢之路上的刺繡文化

清代維吾爾族毛織袷袢,新疆博物館藏,。

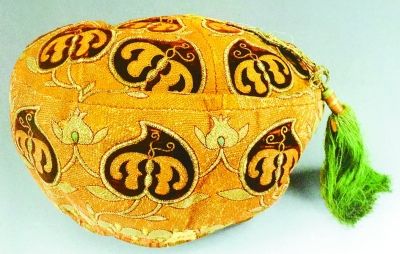

清代哈密王帽,,新疆博物館藏,。

清代哈薩克族鹿皮繡花男褲,,新疆博物館藏,。

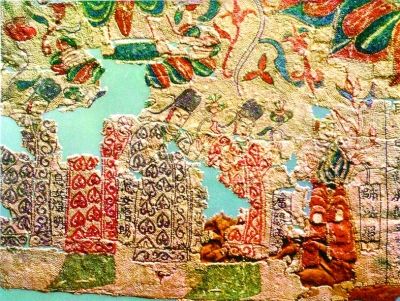

北魏刺繡供養(yǎng)人殘片,1965年甘肅敦煌莫高窟125、126窟前石縫出土,,甘肅敦煌研究院藏。

由布皮面料合成的清代維吾爾族繡花高跟女鞋,,新疆博物館藏,。

新疆是古代陸地絲綢之路的要沖,是今日絲綢之路經(jīng)濟帶核心區(qū)域,,從古至今均是多種文化交融薈萃之地,。伴隨整個陸地綠洲絲綢之路行經(jīng)西域向西輸送的,不僅有絲綢,、茶葉與瓷器,,還有與之相關(guān)的傳統(tǒng)工藝,刺繡便是這諸多工藝的一種,。刺繡傳統(tǒng)工藝經(jīng)“絲路”傳到西方,,促進了西方在紡織技術(shù)上的發(fā)展;又借由“絲路”一路回傳,,使得我們也吸收借鑒了西方紡織的工藝和文化,,如此,才有了今天絲綢之路上的錦繡無邊,。

刺繡俗稱“繡花”“扎花”,,是用繡針引繡線在繡地上穿繞,,形成以繡線為主或者以線固定其他繡材為圖案的一種裝飾方法,,結(jié)合不同的配色,形成不同的繡品,。古書記載為“針黹”,,黹便是縫紉、刺繡之意,。從史料記載與出土實物來看,,刺繡最開始是以實用為目的的,用于服飾與日用小件的裝飾,?!渡袝び輹酚浻嘘P(guān)于舜命禹制作章服的傳說,“以五彩彰施于五色作服”,。后世帝王所穿的“袞服十二章”便可追溯至此,,主張以“衣畫而裳繡”的手法,通過繪畫與刺繡的結(jié)合,,呈現(xiàn)衣服的裝飾特點,。

目前傳世最早的刺繡,據(jù)考出現(xiàn)在西周,。1974年12月,,在陜西省寶雞市茹家莊西周魚伯墓中,,發(fā)現(xiàn)了留存于泥土中的刺繡痕跡。史料記載,,西周時期的貴族服裝多以刺繡裝飾,,并將之用于國家之間交流饋贈的禮物。春秋戰(zhàn)國時期,,刺繡走出宮廷,,來到民間,自此,,庶民之衣與軍隊之旗上出現(xiàn)了刺繡的紋飾,。

一般而言,繡地,、繡材,、繡針與繡線構(gòu)成刺繡的基本要素,而針法,、繡法與繡種又決定著刺繡的工藝水平,。

繡地繽紛匯西域

繡地,是指刺繡料子,,有繃,、緞、紗,、布,、皮等,亦稱“地子”“底子”,。雖相傳周穆王西游之時便已帶來絲綢,,然而,在張騫通西域之前,,從織造技術(shù)而言,,西域境內(nèi)可供選擇的刺繡繡地多為羊毛織品、皮革,、裘氈,。搟氈是商周時期西域人便已熟練掌握的制作技藝,其真正原產(chǎn)地在今伊朗高原,,它極大地影響著中國西北地區(qū)居民的日常生活,,在絲綢織造技術(shù)傳入之前,氈幾乎是西域境內(nèi)居民服飾制作首選的材料,。陸地綠洲絲綢之路開通以后,,毛氈也通過絲綢之路回傳,影響到中原的宮廷與貴族生活。7世紀初期,,黑羊毛氈制成的男人氈帽一度風(fēng)行,,并出現(xiàn)了氈與繡結(jié)合的繡法創(chuàng)新?!队详栯s俎》中記載,,唐玄宗賜給安祿山的諸多禮物中,便有“繡鵝毛氈”,;蒙元時期,,“剪絨氈”更被列入皇帝影堂織造的地毯中的上品。

張騫出使西域之后,,中原地區(qū)傳入的絲綢極大影響了西域的刺繡繡地,。絲綢、蠶絲織造技術(shù)的傳入使得該地區(qū)將絲綢紡織與原來的棉麻,、毛紡織品結(jié)合起來,,這些繡地與刺繡、染色,、提花等工藝相結(jié)合,,極大地豐富了西域居民的服飾藝術(shù)?!案卟\”“于闐錦”“龜茲錦”“疏勒錦”等織錦富麗的繡地品種在歷史上工藝水平很高,,作為貢品朝貢給中原王室,形成了絲綢之路上絲綢文化的回流現(xiàn)象,。據(jù)考,,張騫通西域后,絲綢之路上往返的絲織品中便有絹,、綢,、錦,、緞,、綾、羅,、紗,、綺、絨,、緙等多種織品,,它們極大地豐富了西域居民刺繡的繡地選擇。

與此同時,,漢晉時期,,西域居民的衣著款式新奇,服裝上刺繡的花草紋樣精巧細致,,從圖紋到繡地都顯出濃郁的東西方文化交流的痕跡,。1959年新疆民豐縣尼雅夫妻合葬墓出土的漢晉時期的“繡花棉布褲”,,以粗棉布作面,褲腿腳邊緣用草綠色顯花細絹綢鑲邊,,絹上以綠地,、動物、花草,、葉紋為主繡,,配以絳紫、黃,、寶藍,、白色等各色絲線,運用鎖針繡出卷草葉,、金鐘花的紋樣,,紋飾枝枝蔓蔓,循環(huán)往復(fù),、富有動感,。這條褲子不僅反映出漢晉時期西域繡地已出現(xiàn)棉、絹,、綢等多種材質(zhì)的混用,,而且展現(xiàn)出漢代織錦、錦繡并用的特征,。同時出土的還有一枚“君宜高官”銘文銅鏡,,銅鏡所裝的鏡套系用絲綢縫制而成,鏡套之上還有彩色絲線繡花作為裝飾,。新疆博物館館藏的漢晉時期的“刺繡方格紋錦手套”,,由藍絹縫制,鎖天青色絹邊,,用兩種織錦拼貼縫合,,采用鎖針繡法,圖案為鳥紋,、藤草紋和環(huán)紋,,其繡地也呈現(xiàn)出不同紡織品混用的特色。此外,,吐魯番出土的蜀錦表明,,魏晉時期,蜀錦也傳到了西域,。

蠶絲織造技術(shù)經(jīng)絲綢之路西傳之后,,綜合本地紡織技術(shù),西域的絲織業(yè)獲得長足發(fā)展。據(jù)考,,唐朝時期中亞的康國,,即今烏茲別克斯坦撒馬爾罕一帶,迅速發(fā)展成絲織品生產(chǎn)中心之一和最重要的絲綢集散地,;到宋元時期,,中亞地區(qū)各種裝飾蓋布、馬被,、絲綢褥墊,、鑲金織錦、綢緞,、謝納爾(一種織物),、塔夫綢、撒馬爾罕的薄絨馳名世界,,西亞許多地區(qū)如報達(今巴格達),、谷爾只(今格魯吉亞)、毛夕里(今伊拉克北部摩蘇爾),、忽魯謨斯(今伊朗東南部,,波斯灣沿岸)等,也發(fā)展成為重要絲綢產(chǎn)區(qū)與集散地,。更不用說,,西域本地還有一種通過“通經(jīng)斷緯”之法織成的緙絲,也豐富著絲路刺繡繡地的選擇,。1973年吐魯番阿斯塔那206號墓出土的一條唐代緙絲帶,,是我國境內(nèi)目前發(fā)現(xiàn)時代最早的緙絲實物。這種特殊織法為高昌地區(qū)的絲織技術(shù)所吸收,,從而在我國新疆吐魯番地區(qū)產(chǎn)生了以絲為原料的緙絲織物,,并通過綠洲絲綢之路一路回傳中原,影響和豐富著絲綢之路上的繡地選材,。絲毛混紡,、金線交織,使得漢唐以后的絲路刺繡呈現(xiàn)出多元薈萃的異域特點,。

自唐宋起,,波斯、粟特和阿拉伯等西域商人大量來華經(jīng)商,,異域絲綢制品經(jīng)由絲綢之路不斷回流中原,許多詩詞歌賦中都有描寫,?!读禾又x敕赍魏國所獻錦等啟》寫道:“胡綾織大秦之草,絨布紡玄兔之花”,冰紈絞綃,、織金錦繡之類新鮮的紡織繡地,,刷新了中原文人的詩詞表達。再如杜甫《麗人行》中寫:“繡羅衣裳照暮春,,蹙金孔雀銀麒麟”,;乃賢的《題張萱〈美人織錦圖〉為慈溪蔡元起賦》中“雙鳳回翔金縷細,五云飛動彩絲長”等,,無不呈現(xiàn)出絲路刺繡繡地富錦織金,、異域風(fēng)濃的特點。

隋唐以降,,在陸地綠洲絲綢之路上發(fā)現(xiàn)的刺繡則表現(xiàn)出更多宗教藝術(shù)的主題,,其繡地和主題因此也有一定的限定。敦煌莫高窟中發(fā)現(xiàn)北魏時期的佛像殘片,,是迄今為止發(fā)現(xiàn)最早的一幅佛像,。上繡“北魏太和十一年”等,字跡清晰可辨,。刺繡的繡地是兩層黃絹中夾一層麻布為襯,,既使得繡地牢固,表面又顯得光滑平整,。五代時期,,西域刺繡的繡地里有綺,和闐布扎克彩棺墓出土的綺刺繡尖頭鞋,,便是在綺上刺繡,;宋元時期,緞,、“納石失”錦以及“撒答剌欺”錦(犬,、兔之毛織造)的出現(xiàn),深受西域各族居民歡迎,;元朝更在西域設(shè)專局織造“納石失”,,豐富了西域乃至中原服飾的材質(zhì)以及繡地的選材。

及至明清時期,,西域民族紡織也有了很大的發(fā)展,,棉毛麻的織造技術(shù)提高,大量綢緞,、毛織物,、鹿皮、牛皮,、棉麻與刺繡結(jié)合,,繡線選擇尚金崇艷,,配色講究撞色醒目。如1963年從故宮博物院調(diào)撥,,藏于新疆博物館的明代的“灑線繡云龍袍料”,,其繡地為明黃緞面,繡有云紋與龍紋,,龍頭上下分別繡有葫蘆,、花蓋、火輪紋飾,;同樣從故宮博物院調(diào)撥,,藏于新疆博物館的清代的“哈薩克族鹿皮袷袢”,繡地選擇為鹿皮,,鞣革細膩,,在袷袢的前襟、領(lǐng)口,、袖口處,,用白、藍,、紅,、綠等繡線繡有花草葉組合的紋樣,色澤鮮艷,;另藏有清代的“維吾爾族毛織袷袢”,,繡地是羊毛織物,質(zhì)地渾厚柔軟,,刺繡采毛線,,仍以花草莖葉紋飾為主,袷袢的領(lǐng)邊,、袖口與前襟繡滿花紋,,配色鮮艷;再有新疆博物館藏的清代哈密“維吾爾族桃紅地繡花女式袷袢”,,繡地為緞,,內(nèi)襯為粉底花棉布,衣襟與袖口繡滿牡丹,、花草樹葉紋樣,;新疆博物館藏的清代“哈薩克族鹿皮繡花男褲”,繡地為鹿皮縫制,,皮面上用紅,、藍、白,、金等各色線繡有團花紋樣,、花草紋樣以及哈薩克族獨有的角形圖案,;新疆博物館藏的哈密王帽,,繡地采用橘黃色絲綢,,帽頂與帽檐四周繡有巴旦木、石榴與花草枝葉,,帽頂中心掛有瓔珞,,穗帶垂及帽檐底部。清代西域也出現(xiàn)了大量繡地為牛皮的維吾爾族繡花高跟女鞋,、繡花長筒皮靴等,。

針法流變重融合

對刺繡而言,針法極為重要,,它是指用針引線穿繞繡地的方法,,包括其穿繞形式和結(jié)果。最早的刺繡針法可以追溯到戰(zhàn)國時期湖南長沙楚墓中出土的兩件繡品,,完全用鎖繡針法繡成于帛,。鎖繡針法作為一種古老的針法,適用于簡單輪廓的勾勒,,由于繡者容易掌握,,送線引針時,只要針腳長短,、弧度均勻即可,;又由于鎖繡針法繡出的圖案結(jié)實、對比鮮明,、紋理耐磨,,具有實用價值,故而頗受古人青睞,。沈壽在《雪宧繡譜》中形容為繞針(拉梭子針),,“其繡法先以大針引全線出繡地后,此針隨時移插,,不復(fù)上下,。細針自下而上至半時,引粗線繞針為細孔,,隨下針于孔中以固之,,復(fù)上為第二孔。其回轉(zhuǎn)之針,,仍須第一孔之原眼,,第三孔仍第二孔之原眼,以后類推,。必從原眼者,,取其易于勻整也,。法與打子針小同而大異?!?/p>

刺繡在漢代蔚為流行,,尤其在西漢時,是與織錦齊名的珍品,,常常是“錦”“繡”并稱,,形容國運昌盛也習(xí)用“錦繡江山”加以形容。漢高祖時曾明令商人“勿得衣錦繡”,,將是否穿戴刺繡服飾作為評判階級高低的標準,。漢代刺繡針法技藝仍多沿用戰(zhàn)國傳統(tǒng),以鎖繡針法為主,,紋飾主題多為云紋,,以乘云之繡,鋪長壽之紋,,繡地多為絹,、綺、羅,,繡線顏色有絳紅,、朱紅、土黃,、寶藍,、湖藍、草綠,、銀灰等,,設(shè)色濃郁華麗。東漢時期的刺繡多出土新疆,,其基本針法依然是鎖繡針法,,但圖案風(fēng)格多為簡化的植物圖案,還有一些寫意的動物輪廓紋,。1995年,,新疆文物考古研究所考古隊在尉犁縣孔雀河北岸營盤古城附近發(fā)掘的15號墓地里,出土了一件東漢時期的藍絹刺繡護臂,,這條護臂繡地為藏藍色絹制,,針法采用的便是鎖繡,白線藍底,,色澤雅淡,,紋樣為蔓草紋。護臂的主人身高1.8米,,臉上戴著一副麻質(zhì)人面形面具,,身上穿著一件紅底對人獸樹紋罽袍,。罽面上每一區(qū)由六組圖案構(gòu)成,每組圖案之間則是長滿果實的石榴樹,,服飾華麗,;其外袍紋樣帶有濃厚的希臘化藝術(shù)風(fēng)格。棺槨之外覆蓋一匹極富異域特色的獅紋毯,,顯示出墓主人生前特殊的身份,,聯(lián)系營盤在絲綢之路上的位置以及漢晉時期絲路沿線文化交流,、貿(mào)易往來的歷史背景,,推測墓主人可能是一位來自西方從事貿(mào)易的富商。

到了魏晉時期,,絲綢之路上的刺繡針法仍以鎖繡為主,,1965年敦煌莫高窟出土的北魏刺繡供養(yǎng)人殘片,是前述刺繡佛像的供養(yǎng)人部分,,原繡已殘為幾塊,。繡材為黃褐色絲織物,部分繡地幾不可見,,針法仍采用鎖針繡,,針針相接,十分緊密,,配色富麗,。值得一提的是,這幅繡片上出現(xiàn)了鎖針針法的變化,,紋樣以男女供養(yǎng)人物為主題,。女供養(yǎng)人頭戴高冠,身穿對襟長衫,。衣服上裝飾為桃形忍冬和卷草紋,。在綢底上用單行鎖繡針法繡人物袍服邊緣、花卉,、枝干,、葉框、魏碑字框,。桃形忍冬紋和魏字,、帽翅等是雙行鎖繡針法。用多行鎖繡繡滿葉面,,用異色突出葉脈,。針腳距離小,正面形成人字形鎖鏈紋,,背面為首尾銜接的順針,;花邊部分用絲線較粗,,針腳距離稍大?;ㄟ叢糠謧€別地方,,是反用鎖繡針法,形成正面為首尾銜接的順針,,背面為人字形鎖紋,。這種鎖繡正反變化的針法,是在漢代鎖繡針法基礎(chǔ)上的創(chuàng)新發(fā)展,。繡品色彩以紅,、黃、綠色為主,,次為紫色,、藍色。淺黃色為底色,,朱紅色主要用于服飾和表現(xiàn)人物鼻,、耳、手,、腳等肌肉部分的線條,。藍色、綠色用于花紋,,紫褐色用于表現(xiàn)冠,、靴等深色部位。繡品配色諧調(diào),,運色鮮明,,鎖繡針法多變,為傳統(tǒng)刺繡所未見,。用二暈配色法配色,,繡品除邊飾外,均用細密的鎖繡針法繡出,。

2003年,,在樓蘭古城出土的魏晉時期的絲繡手套,手套上以鎖針繡的是流行于西漢時期的云氣紋,;其中,,卷狀云紋的穿插交接類似信期繡,也頗類似長壽繡中“穗”狀云紋的紋樣,,紋樣簡單,,不若西漢時期的繁復(fù)精致。

阿斯塔那墓地出土的魏晉時期的“鳥龍卷草紋絹繡”,在紅色絹上,,以鎖繡針法繡出鳥,、龍紋和山、花,、樹紋,。

唐以后,刺繡針法出現(xiàn)了變化,,在傳統(tǒng)鎖繡針法外出現(xiàn)了平繡等針法,。明清時期,出現(xiàn)有雙面繡,。新疆博物館藏清代的“藕荷地雙面繡瓜瓞錦長襯衣料”,,此衣料用雙面繡法以藕荷色絲織地紋,構(gòu)圖飽滿,,簡潔明快,,突出瓜瓞綿綿紋飾,象征福壽綿長,。

再如針法上的“堆綾繡”“貼綾繡”。元代統(tǒng)治者信奉喇嘛教,,刺繡除了作一般的服飾點綴外,,更多的則帶有濃厚的宗教色彩,被用于制作佛像,、經(jīng)卷,、幡幢、僧帽,,除各種針法外,,還發(fā)現(xiàn)了貼綾繡的針法。它是在一條裙帶上繡出梅花,,花瓣采用加貼綢料并施以綴繡的做法,,富有立體感。

此外,,絲綢之路上的刺繡針法在歷史上還出現(xiàn)過“加物繡”,,如釘珠繡。1997年在昭蘇波馬黃金墓出土的一塊長25厘米,、寬13厘米的金珠繡綺殘片上出現(xiàn)了“珠繡”,。我國古代文獻中曾記載一種稱為“珠服”“珠襦”的面料,但幾乎沒有人見過它究竟是什么樣,,波馬墓中出土的“綴金珠繡”讓人大開眼界,,似乎便是傳說中的“珠服”。其針法上出現(xiàn)了珠繡,而其圖案與配色顯然又深受西方文化的影響,。

清以后,,絲綢之路上的刺繡針法在廣泛吸收內(nèi)地刺繡針法的同時,在技術(shù)上已突破以往鎖繡為主導(dǎo)地位的針法格局,,逐漸以平繡取代了鎖繡的主導(dǎo)地位,,出現(xiàn)包括搶針(戧針)、套針,、齊針,、雙面繡、貼布繡等針法,,并流行用金銀線以盤金,、平銀等繡法完成繡品。這些刺繡針法在新疆各少數(shù)民族刺繡中流行開來,,針法上不斷融合,,結(jié)合各民族多種多樣的紋樣題材、畫面構(gòu)成,、造型樣式與色彩審美,,進而形成今日絲綢之路核心區(qū)新疆多民族刺繡的繡法特點。

繡法豐富應(yīng)傳承

刺繡的繡法,,指使用一定的針法并與繡地或繡材結(jié)合,,使其具有某種固定關(guān)系的方法和結(jié)果。

在前不久舉辦的蘇州文創(chuàng)博覽會上,,筆者與一位從克什米爾來蘇州參會的商人“小龍”交流,,并從他的展品中購置了一條繡有克什米爾刺繡老藝人名字的純羊絨刺繡圍巾。圍巾的針法以平繡,、鎖繡為主,,針法粗獷,針腳粗疏,,卻因為繡地質(zhì)量與成色上佳,,從而提升了整件繡品的工藝價值。換言之,,這件繡品的針法或許不及蘇繡的針法細膩,,在繡法上卻因繡地選材的地域特點而別樹一幟。

無獨有偶,,筆者去年5月參加深圳文博會時,,與一位來自吉爾吉斯斯坦的搟氈學(xué)者進行交流,她向筆者展示了吉爾吉斯斯坦的氈繡作品,,是一件將平繡針法與毛氈,、絲綢等繡地結(jié)合起來的圍巾繡品,造價不菲,這也是一種繡法的創(chuàng)造性使用,。這些例子無疑又讓我們更加理解漢唐時期,,西域錦繡何以流行于中原王室和民間的原因。

今天,,新疆各民族刺繡在針法上與內(nèi)地針法融合一體,,互通有無。新疆各少數(shù)民族傳統(tǒng)刺繡有的不使用繃子,,拿布即繡,。除了平繡、鎖繡,、十字繡,、打子繡、珠繡,、盤金繡,、齊針繡、參針繡這些與內(nèi)地針法交流后化為己用的針法以外,,還有許多各民族較為獨特的刺繡針法或曰繡法,。如植絨繡,其繡法要訣在于用針尖頭貼孔穿線,,刺入面料后留一個環(huán)狀結(jié)頭,,如此反復(fù)地繡,直至刺完整個紋飾,,之后,把底面翻轉(zhuǎn)成正面,,用剪刀將密集的環(huán)狀線結(jié)從頂端剪斷,,便成為層層而立的絨頭,反復(fù)平剪,,使其平順規(guī)整,。植絨繡絨面厚實,具有彈力,,色彩濃厚,;多見于帷幔、毯子,、枕套,,具有很好的保暖、防濕的作用,。鏤空繡則是維吾爾族在縫制輕薄的枕頭,、帷幔、窗簾時常使用的一種繡法,該繡法講究先在面料上畫出圖案,,用鎖針繡繡出圖案,,把需要空出的地方用剪刀剪掉鏤空,再縫鎖好邊緣,,然后在鏤空的部分網(wǎng)織出各種連接的線條,。貼繡在蒙古族、柯爾克孜族與哈薩克族的刺繡中較為流行,。蒙古族的貼繡分為兩種,,一種是在較薄的面料上貼繡,線條細膩婉轉(zhuǎn),,常用于日常生活的小物件上,;另一種則是在皮類的硬面料上貼繡,主要用于馬鞍,、墻體與鞋子的裝飾上,。哈薩克族、柯爾克孜族主要用于補貼花氈與墻飾上,,將白氈染成彩色,,剪出需要的圖案,用貼補的方法繡制在毛氈上,,繡法粗獷,。

在繡地上,新疆各民族刺繡與中亞西亞國家相近,,別樹一幟,,多見毛氈、棉,、麻混紡,。在刺繡圖案上,新疆各民族刺繡中東西方文化元素薈萃,、農(nóng)耕與游牧生活方式并存,,動植物圖形中有牡丹花、梅花,、蓮花,、菊花、石竹花,、佛手,、哈密瓜、大棗,、葡萄,、石榴,、巴旦木、忍冬,、桃子,,以及蝴蝶紋、喜鵲紋,、老虎紋,、孔雀紋、鷹隼紋,、魚紋,、仙鶴紋、龍鳳紋等,;而蒙古族犄紋,、哈薩克族羊角紋、鹿角紋,、柯爾克孜族羝角紋又為新疆多民族刺繡增添了游牧文化的色彩,。其中,蒙古族犄紋常與云紋一起共用,,柯爾克孜族羝角紋常與鋸齒紋一起出現(xiàn),,這些紋飾寓意繁榮安定、生靈常在,。

從今天國內(nèi)的刺繡現(xiàn)狀來看,,在“蘇繡、湘繡,、粵繡,、蜀繡”這“四大名繡”之外,還有京繡,、魯繡,、汴繡、甌繡,、杭繡、漢繡,、閩繡等地方名繡,。“蘇繡,、湘繡,、粵繡、蜀繡”四大名繡形成于19世紀中葉,,它們之所以風(fēng)靡,,除了本身醒目的區(qū)域文化藝術(shù)特點外,,另一個重要的原因就是繡品的商業(yè)化。相較而言,,作為絲綢之路核心區(qū)的新疆,,擁有維吾爾族刺繡、蒙古族刺繡,、柯爾克孜族刺繡,、錫伯族刺繡、哈薩克族刺繡等國家級,、自治區(qū)級非遺名錄項目,。思古撫今,回顧絲綢之路上刺繡的繡地,、針法與繡法變遷,,從《保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約》與《中華人民共和國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)法》的精神出發(fā),結(jié)合黨的十八屆五中全會關(guān)于“構(gòu)建中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承體系,,加強文化遺產(chǎn)保護,,振興傳統(tǒng)工藝”和《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》等政策來看,我們應(yīng)重視新疆多民族刺繡的傳承發(fā)展,。

總之,,新疆各民族繡法包含著新疆各民族聚居地歷史地域文化、織繡工藝,、圖案等刺繡文化藝術(shù)的整體特征,,需要我們立足田野調(diào)查,回溯歷史,,反復(fù)研究,,才能更好地對它進行保護、傳承,,乃至發(fā)揚光大,。

(作者:王敏 系新疆大學(xué)人文學(xué)院教授,著有《巴扎志:新疆的生活與文化》等,。)

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:刺繡 針法 繡地 新疆 絲綢之路

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇 聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜

聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅