首頁>收藏·鑒寶>資訊資訊

永樂宮會記得他

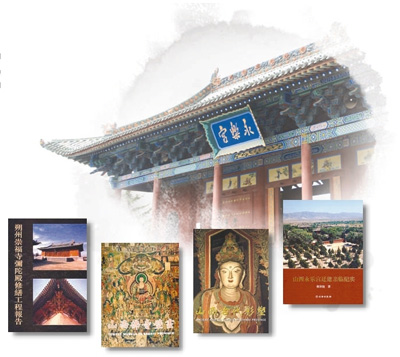

山西芮城的永樂宮,,每一年都會迎來無數(shù)世界各地的游客,。那宏偉精美的建筑以及殿堂里完整而生動的元代壁畫聲名遠(yuǎn)播。布滿主殿三清殿,、面積超過400平方米,、按儀仗形式徐徐排列的近300個人物組成的“朝元圖”,,讓多少人魂牽夢縈。

氣勢浩大的構(gòu)圖與每一個人物栩栩如生的表情,、富于變化的衣飾相得益彰,。尤其是那一筆筆濃淡不同卻相當(dāng)準(zhǔn)確表現(xiàn)出衣紋轉(zhuǎn)折和人物肢體語言的、游絲一般的線條,,迎風(fēng)而動,,飄逸自如,體現(xiàn)著“吳帶當(dāng)風(fēng)”的神韻,,令天下人嘆為觀止……

當(dāng)你知道它們是從原址切割而來,、重新組裝而成時,,你一定很好奇:當(dāng)年的專家是如何將它們從原來的墻壁上毫發(fā)無損地揭取下來,又是如何天衣無縫地拼接至23公里之外的新址的墻壁上的,?

這一切都在《山西永樂宮遷建親臨紀(jì)實》一書中得到了詳細(xì)的展示,。這是今年1月剛剛?cè)ナ赖墓沤ㄖW(xué)家柴澤俊先生在生命的最后階段完成并出版的一本著作。

著作等身的他,,人生最后的一本書是永樂宮,,這也算是一種宿命。當(dāng)年柴澤俊在祁英濤,、杜仙洲等先生的指導(dǎo)下,,全程參與了永樂宮的遷建工作。這一重大搬遷工程耗時8年之久,,如履薄冰,,創(chuàng)造了中國壁畫保護(hù)的奇跡,也為柴先生的古建筑生涯奠定了堅實的基礎(chǔ),。這本書同永樂宮的遷建一樣,,都是柴先生他們留給我們的最珍貴的遺產(chǎn)。

柴先生的一生充滿艱辛與傳奇,。他的學(xué)歷僅是高小畢業(yè),19歲時因一個偶然的機(jī)會,,參加了當(dāng)時山西晉祠獻(xiàn)殿的落架翻修工程,,由此開始了半個世紀(jì)的古建筑保護(hù)生涯。柴先生自己講,,當(dāng)時他對古建筑學(xué)科的有關(guān)知識一無所知,,而晉祠獻(xiàn)殿的翻修,偏偏涉及的古建筑名詞術(shù)語特別多,。于是他白天在一些老師傅的帶領(lǐng)下邊工作邊學(xué)習(xí),,夜晚抓緊一切時間通讀《營造法式》《清式營造則例》。此時,,恰逢古建筑專家祁英濤,、杜仙洲來做現(xiàn)場指導(dǎo),他抓住這一難得的機(jī)會,,虛心請教,,把專家的指點(diǎn)一一記錄下來,再對照實物,,識別其構(gòu)件,、結(jié)構(gòu)和造型藝術(shù)。1955年,,南京工學(xué)院建筑系主任,、中國著名建筑史學(xué)者劉敦禎先生率研究生到晉祠考察講學(xué),,他趁此良機(jī)跟著聽課,盡管劉先生口音難懂,,但他仍通過各種辦法將老師所講內(nèi)容做了詳細(xì)筆錄,,反復(fù)揣摩,從而對晉祠這一偉大古建筑的形制,、結(jié)構(gòu)藝術(shù)成就有了新的認(rèn)識,。此后不久,中國著名雕塑藝術(shù)家劉開渠先生到晉祠參觀,,就圣母殿的宋塑藝術(shù)風(fēng)格作了學(xué)術(shù)報告,,柴先生繼續(xù)認(rèn)真聽講,并且對殿內(nèi)侍女像一一作了比較,。慢慢的,,那些起初在他看來僵直呆板的塑像,終于變得鮮活起來,,他不由得也融于其中去分享她們的喜怒哀樂,。

這些大師的教誨,為他自學(xué)雕塑史,、繪畫史,、宗教史等領(lǐng)域的知識打開了一扇扇窗,使他從一個完全的門外漢最終成為屈指可數(shù)的專家,。那些在別人看來艱深無比的建筑學(xué),,成了他一生的最愛。

1958年,,三門峽水利工程動工筑壩,,芮城縣永樂宮恰在庫區(qū)內(nèi),國務(wù)院批準(zhǔn)遷移保存,,隨即成立永樂宮遷建委員會,。不久,柴澤俊被抽調(diào)到遷建委員會工作,,參加勘察測量,,起草遷建方案。永樂宮的遷移保護(hù),,在我國文物保護(hù)史上無先例可循,,責(zé)任重大,技術(shù)難題甚多,,盡管此時有祁英濤先生主持設(shè)計,,施工前期也曾予以技術(shù)指導(dǎo),但工程管理的重?fù)?dān)還是落在他的肩上,。白天他在工地負(fù)責(zé)施工管理工作,,夜晚還要在油燈下整理筆記,,查看永樂宮始建時期(元代)的有關(guān)史料。遷建工程1966年才告竣工,,他在這8年里通讀了《元史》,,整理筆記16本,記錄卡片近萬張,。

遷建永樂宮時遇到的最大技術(shù)難題是各殿內(nèi)壁畫如何揭取包裝,、安全遷運(yùn),如何加固復(fù)原,。

當(dāng)時曾準(zhǔn)備請外國專家進(jìn)行這項工程,,但國外專家考察后首先提出整修路面,為他們建設(shè)相應(yīng)的生活,、工作區(qū),,還要引進(jìn)設(shè)備。這不切實際的要求,,迫使在場的專家和年輕有為的柴澤俊下決心自己完成這項艱巨的任務(wù),。于是祁英濤先生在北京、柴澤俊和同事在太原分別找了兩處寺廟做起了壁畫揭取,、復(fù)原安裝的實驗,。如何畫塊、開縫,、揭取,,使用何種材料粘接、對縫……他們逐一試驗,。經(jīng)過努力,兩地實驗均告成功,,隨即付諸實踐,。不久,永樂宮各殿壁畫完整無損地揭取下來又完整無損地安裝回原位,,整個過程花費(fèi)不過30多萬元,,為國家節(jié)省了大量資金。它填補(bǔ)了我國壁畫保護(hù)揭取技術(shù)上的空白,,受到了國內(nèi)外專家的普遍贊譽(yù),。

1000平方米的壁畫被分割成341塊大小不等的畫塊,小心翼翼地取下來,,填充安置在特定的木架內(nèi),。“不均分切割法”按照人物的頭部邊緣和衣冠邊緣來切割,,不損傷畫面的精細(xì)部位,。這給后續(xù)的包裝與運(yùn)輸帶來很多不便,,卻最大程度地保留了細(xì)節(jié)。永樂宮舊址與新址相隔23公里,,需要搶修出一條5米寬的黃土道,,每天進(jìn)行平整,將顛簸減少到最低,,最終將壁畫一片片地運(yùn)達(dá),。在如此漫長的過程中,沒有一片丟失或損壞,,這在今天是不可想象的,。

永樂宮遷建的8年,柴澤俊不僅準(zhǔn)確無誤地掌握了這座官式元代建筑的形制,、結(jié)構(gòu)和時代特點(diǎn),,而且掌握了元代壁畫的畫題內(nèi)容、人物造型,、衣飾特點(diǎn)和畫風(fēng)畫韻,、繪畫技法,為以后認(rèn)識和鑒別歷代建筑的變化與特征,,全面考察寺院壁畫奠定了堅實的基礎(chǔ),。這些認(rèn)識在本書中有全面的反映。

直到上世紀(jì)90年代中期,,柴先生一直工作在古建筑保護(hù)工程第一線,,先后主持、指導(dǎo)修繕了五臺南禪寺大殿,、朔州崇福寺彌陀殿,、太原晉祠圣母殿、大同華嚴(yán)寺大雄寶殿和天津薊縣獨(dú)樂寺觀音閣等百余項古建筑修繕工程,。在修繕中使文物保存其原狀,、達(dá)到“修舊如舊”確非易事。現(xiàn)今在修繕中就出現(xiàn)了各種各樣的情況,,有的保存了主要建筑,,破壞了總體布局;有的使用現(xiàn)代化材料如鋼筋水泥,,甚至用在露明部分,;有的在早期建筑上涂了一層明亮的油漆,并繪了晚期彩畫圖案,;有的沒有復(fù)原根據(jù)或復(fù)原不確切,,大大損害了古建筑的時代特征和科學(xué)性。柴先生主持修繕的朔州崇福寺彌陀殿(金)和晉祠圣母殿(宋)兩大工程,,完美展示了“修舊如舊”“不改變文物原狀”的魅力,,成為國家的樣板,。不少游人駐足大殿觀瞻時,總會發(fā)出這樣的疑問:這大殿修過了嗎,?他們的疑惑正是古建筑修繕的最高境界,,也是對修繕者的最高褒獎。著名建筑學(xué)家傅熹年先生考察這兩處建筑之后,,激動地寫下了“整舊如舊,,老當(dāng)益壯”的條幅贈予柴先生,并且說,,“梁思成先生的愿望終于在我們這代人身上實現(xiàn),。”

柴澤俊先生可謂山西古建的活字典,。他數(shù)年間徒步數(shù)萬公里,,實地考察和研究過山西100多個縣市的所有重要古建筑、壁畫,、彩塑,、琉璃等地上文物,記錄整理了數(shù)萬張卡片,,并逐一進(jìn)行鑒定,,為這些文物報請國家和省市級文物保護(hù)單位提供了重要資料和依據(jù)。山西被認(rèn)定為名副其實的考古大省,,他是最大的功臣,。他把自己的調(diào)研資料及時整理出版,惠及大眾,,其中《三十年來山西古建筑及其附屬文物調(diào)查保護(hù)紀(jì)略》《山西古建筑通覽》是我們認(rèn)識山西古建家底的重要參考,;《朔州崇福寺彌陀殿修繕工程報告》是我國文物建筑保護(hù)方法和技術(shù)方面的第一部著作,樹立了行業(yè)標(biāo)尺,;《山西佛寺壁畫》《山西琉璃》《山西古代彩塑》也為研究樹立了標(biāo)尺,。國家文物局曾為表彰全國古建筑事業(yè)做出突出貢獻(xiàn)的科研人員,特請文物出版社出版4位建筑學(xué)家的個人論文集,,柴先生便是其中一位,其余3位分別為建筑學(xué)家陳明達(dá),、傅熹年,、文物保護(hù)專家羅哲文,從這里我們也可看出柴先生的貢獻(xiàn),。

斯人已逝,,痛何如哉!

制圖:蔡華偉

編輯:邢賀揚(yáng)

關(guān)鍵詞:永樂宮 建筑 宿命

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進(jìn)博會機(jī)遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進(jìn)博會機(jī)遇 聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達(dá)撤軍事宜

聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達(dá)撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅