首頁>收藏·鑒寶>資訊資訊

“黃昏”的聚散:民國新粉彩筆筒入藏記

記得那是2003年深秋,,我剛剛與瓷器干上,,時不時地買一些清同光彩和民國新粉彩瓷器。那時在溫州藏家眼里是瞧不起晚清民國瓷器的,,文人瓷價格非常便宜,,一個月工資用剩余了,,還可以買一兩件細路文房瓷器。

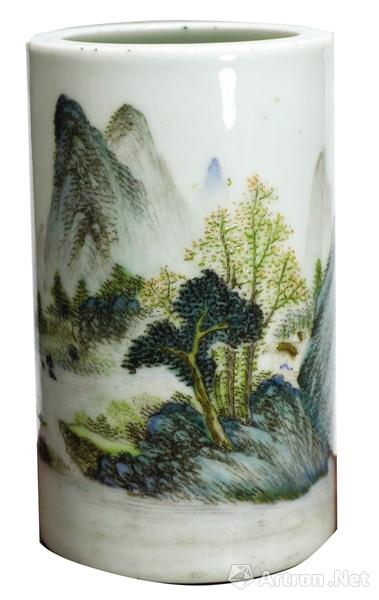

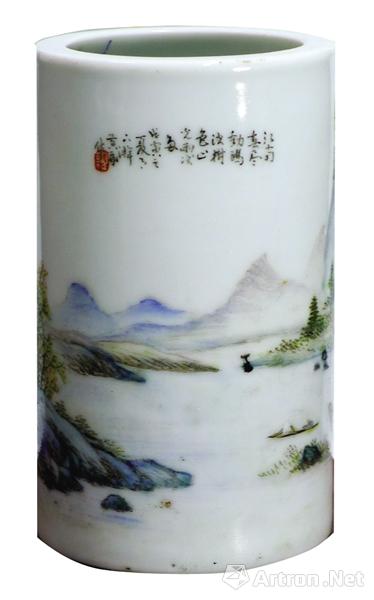

2004年,,在溫州的一個小型拍賣會上,我看上了一件小器大樣的筆筒:胎薄釉潤,,山水通景,幾行蠅頭小楷,,一幅詩書畫印俱全的江南山水盡收眼底。當(dāng)時拍賣的圈子很小(或許大家都喜歡逛地攤撿漏),,百來件拍品擺在那里,,送拍人寸步不離地守在旁邊看護著,,生怕被人偷走或惡意購買者“倒場”(貶低)后撿漏。那場景猶如上世紀(jì)八十年代機關(guān)大院里工會替職工充煤氣,,大伙兒都放下手頭的活兒守著自己的空罐子一樣。

這件筆筒是一個年過七旬老人的舊藏,,他見我駐足觀看,便在一旁介紹道:這只是民國“珠山八友”之一汪野亭在黃昏時分畫的,。典型的民國細路文房器,剛才有好幾個人盯上了,。我對文房的東西有一種天生的喜好,,便上手端詳鑒賞,東西確實精到,,畫面灑脫自然,遠山近水,,意境悠遠,。當(dāng)時藏家都偏好“清三代”(康熙,、雍正、乾隆),,對這路文人瓷的認識非常膚淺,,遠不及現(xiàn)在這樣細分深入,,研究漸成體系。這件筆筒的確精致,,我盈握在手,端詳良久,,不論畫風(fēng),、字體及款式都與汪野亭有異,,但器型、胎釉,、彩頭等瓷器鑒定指標(biāo)又準(zhǔn)確無誤地指向民國時期。當(dāng)時玩文人瓷的藏家收藏視野相對狹隘,,淺絳只認三大家,新粉彩只收“八友”,,而且“八友”中人物只認“二王”,,山水只認汪野亭,,花鳥只認畢伯濤和劉雨岑,等等。經(jīng)過主人同意,,我把筆筒拿到光線充足的窗口邊端詳:畫風(fēng)屬于米氏山水,而且設(shè)色清麗高潔,,通景畫片相當(dāng)脫俗,,與汪野亭的氣勢雄峻,、高古蒼潤不屬一路,而且書法風(fēng)格也明顯與汪野亭不同,。所以此件筆筒不應(yīng)是汪野亭在珠山于黃昏時分所作。

下午拍賣會上,,這件通景山水筆筒流拍,但私下卻有幾個人要爭相購買,,他們一副老江湖的樣子,在拍賣前說過這只筆筒是景德鎮(zhèn)新仿的,。古董行少數(shù)人有個陋習(xí):總是挖空心思貶低拍品,然后撿漏,。我不與他們同流,,預(yù)展時沒說過半句微詞,,或許長相文質(zhì)彬彬,所以得到老人的信賴,,有時候人品比眼力重要,氣質(zhì)比心計重要,。最終我就以起拍價的九折(而且無需傭金)拿下筆筒,。

這件筆筒入藏后,,我曾經(jīng)讓圈子里幾位藏友上手過,他們一致認為是民國時期典型的新粉彩文房,,但是否出自“珠山八友”之汪野亭之手,他們也說不出一個子丑寅卯來,我也曾經(jīng)查閱了大量“珠山八友”書籍,,但都無果而終,。

隨著互聯(lián)網(wǎng)+的迅猛發(fā)展,,遍布世界各地的藏家們猶如一個村的“鄉(xiāng)親”,聚集在村頭的“大榕樹”下一起分享自己的藏品,。我先后加入了雅昌民版和海內(nèi)外多個古董瓷器微信群。享受著互聯(lián)網(wǎng)+所帶來的便利和快樂,。

前年一個深秋的黃昏,我晚飯過后閑著沒事,,把這件筆筒的圖片和相關(guān)疑問發(fā)于一個專門研討淺絳彩,、新粉彩瓷器群,,沒過幾分鐘光景,江西,、河北、山東等地幾位藏家立即復(fù)帖,,連連點贊,。他們一致認定此筆筒系民國時期山水畫大師黃昏的文房精品,。按照這一線索,我立刻查閱了近年來黃昏作品的成交記錄:北京一個專拍文人瓷器的拍賣行成交過一件雪景雙耳方瓶(成交價八萬多元);香港一著名拍賣行成交一套黃昏作秋景山水四條框瓷板(成交價一百多萬元);還有一件就是黃昏的蛋形水盂,,與民國名家鄒潔、吳寄甄,、丁景春作品,,共四件文房器同為一個標(biāo)的,,也拍出高價;北京匡時拍賣的一件黃昏粉彩雪景掛屏,意境高遠淡雅,,亦以六位數(shù)成交,,現(xiàn)被上海云洲古玩城四樓一“珠山八友”大藏家收藏。

行內(nèi)人常說古董是成人的玩具,。一旦沾上便很難釋懷,因為打眼的痛苦和撿漏的快樂使人嘗遍人間的冰火兩重天,。

打那以后我就開始對黃昏的研究,,從一些零星資料獲知,,黃昏是一位海上畫派的畫家,不屬于景德鎮(zhèn)陶瓷畫師系列,,也不以此謀生糊口,但經(jīng)常到景德鎮(zhèn)客串繪畫,,聊發(fā)雅興,,尤與汪野亭關(guān)系甚好,,每到珠山,必與汪野亭切磋技藝,。由于他不靠瓷器養(yǎng)家糊口,所以流傳下來的作品甚少,,幾乎沒有應(yīng)景之作,也不題吉祥頌語,,禱安祈褔,他的山水畫風(fēng)格是青峰高聳,,云靄繚繞,,表露出一種荒疏的高士情懷,,這一風(fēng)格雖不合民國社會的世俗,卻吻合了當(dāng)時文人雅士們審美情趣,,而且每件器皿均選用當(dāng)時上好的瓷胎,、彩料,,令雅玩之人愛不釋手,。

由于這寥寥十多字屬于蠅頭小楷,,甚難辨認,十多年來對個別字面仍存疑義,,為了體現(xiàn)一個藏家的嚴謹,,我曾專門請教了溫州日報三十年前的故友孫焊生,,沒過幾天,他便發(fā)來了筆筒的題款內(nèi)容,,并用蠅頭小楷特地為筆筒的木盒寫了題簽。

自從認識到這件筆筒的價值后,,我時常想起那位老先生,。我只知道他胃不太好,,早年從銀行退休。有一次我專門提著兩盒福建朋友送的武夷山大紅袍茶到妙果寺去探望,,可是店在人非,新店主說:五年前他就不開了,,好東西都被人尋走了,,剩下的一房子垃圾貨低價盤給了我,。

古董的聚散總是令人憂傷和歡樂,每個藏家都是古董的暫時保管者,,每一件古董也總會去尋找它的下一個收藏者。還是那句話比較點題:其實不是人在收藏藝術(shù)品,,而是藝術(shù)品在收藏人,。

編輯:陳佳

關(guān)鍵詞:民國新粉彩筆筒 入藏記 “黃昏”的聚散

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全 保加利亞古城歡慶“中國年”

保加利亞古城歡慶“中國年” 河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀

河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀 尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng)

尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng) 第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕

第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕 保加利亞舉辦國際面具節(jié)

保加利亞舉辦國際面具節(jié) 敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案

敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案 洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅