首頁>書畫·現(xiàn)場>訊息訊息

三年留日求學(xué) 傅抱石個人藝術(shù)創(chuàng)作受了怎樣的影響

考察傅抱石留日期間創(chuàng)作的和歸國后摹仿日本畫家的人物故實畫之后,,并不能以充分實證的方式確認其對日本歷史畫直接的仿摹與復(fù)寫,。從圖像經(jīng)驗角度,,他肯定觀看過諸多日人的歷史題材畫作,受到日本繪畫的廣泛熏陶,,但這些已悄然內(nèi)化為個人潛在的藝術(shù)修養(yǎng),,并非如某些學(xué)者認為的直接吸收和繼承。

1932年秋至1935年夏,,傅抱石在日本度過了將近三年的求學(xué)生活,。但他對個人藝術(shù)創(chuàng)作如何受日本美術(shù)影響這一話題幾未發(fā)表過正面陳述,。直至1962年傅抱石到北京開會期間接受中央美院瑞典留學(xué)生雷龍的訪問時才講道:“但日本畫對我也有影響。一是光線,;二是顏色上大膽些了?,F(xiàn)在看來,第一點比較顯著,,在創(chuàng)作上注意了光線對比等等,。”這段話主要還是從中國畫技法革新角度談的,,所說的在光線,、顏色等方面對日本畫的借鑒,在其入蜀后諸多自成面貌的山水畫作品中可被察知,。

橋本關(guān)雪 《訪隱圖》,,絹本設(shè)色,昭和5年(1930),,足立美術(shù)館藏

橋本關(guān)雪 《訪隱圖》,,絹本設(shè)色,昭和5年(1930),,足立美術(shù)館藏

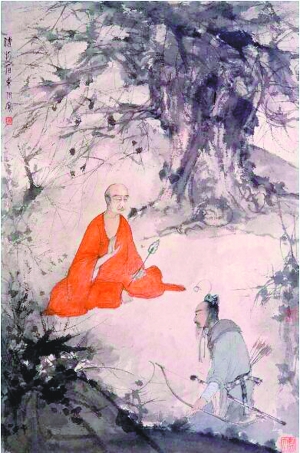

傅抱石《仿橋本關(guān)雪 石勒問道圖》,92.2cm×61.1cm 紙本設(shè)色,,約1945年作,,南京博物館藏

傅抱石《仿橋本關(guān)雪 石勒問道圖》,92.2cm×61.1cm 紙本設(shè)色,,約1945年作,,南京博物館藏

郎紹君先生《論現(xiàn)代中國美術(shù)》一書中論及徐悲鴻的古代題材人物畫時談道:

借古典故事、英雄人物以表達某種理想或見解,,又出自哪里呢,?傳統(tǒng)繪畫雖也有這種先例,但畢竟不太多,。旅居美國的謝里法認為,,徐悲鴻的這種古典理想傾向是受到了十九世紀末二十世紀初的新日本美術(shù)的啟示。自明治以后,,日本美術(shù)接受西方繪畫潮流的影響,,出現(xiàn)了以橫山大觀、下村觀山,、菱田春草,、藤島武二、中村不折,、青木繁等為代表的“以東方文化為背景的歷史畫”,。

文中述及的19世紀末,、20世紀初日本畫壇的“以東方文化為背景的歷史畫”,其歷史背景是明治后期以岡倉天心為精神領(lǐng)袖,,以文中所舉諸家為代表畫家的“新日本畫運動”的興起,。

同時期歷史文化語境下,新日本畫運動中盛行歷史題材潮流的影響是否波及留日期間傅抱石的人物故實畫創(chuàng)作,?如肯定這一影響,,那么具體在哪些方面影響?影響得深與淺,、多與少,?等等這些問題,學(xué)界持見不一,。持徹底肯定態(tài)度的,,以張國英和林木為代表。張著《傅抱石研究》中“傅抱石與日本畫風(fēng)”一章將日本畫家的歷史畫與傅氏歷史題材人物畫細致比較,,可視為目前對此問題最為深入的研究,。

林著《傅抱石評傳》中全面引用了張國英的觀點,并進一步確認了日本歷史畫風(fēng)對傅氏人物畫的直接影響,。大致是通過比較相同(或相類)的畫名或畫題來近乎決斷地指出當(dāng)時日本畫家的歷史畫對傅抱石人物故實畫的直接啟發(fā)和深度影響,。張、林二著中這種對應(yīng)比較的闡述及其得出的觀點在一定程度上是符合藝術(shù)史規(guī)律的,,具備一定的說服力,,但細究則發(fā)現(xiàn),徑言傅抱石的人物故實畫在畫題上即是對日本歷史畫的完全吸納或直接相繼,,甚至說“傅抱石人物畫受日本畫家的影響是非常具體而實在的”,,尚存片面和牽強之嫌。

中國古代繪畫史上的傳統(tǒng)畫題是人皆可見,、可曉并可用的公共知識資源,,舉世共享之,決無國人與日人之別,。張,、林二著中談到的日本諸家所作《五柳先生》《歸去來圖》《蘭亭修禊》《竹林七賢》《蘇武牧羊》《赤壁舟游》等,在中國古代畫學(xué)文獻中屢見記載,,俯仰可得,,并有歷代若干與這些畫題相關(guān)的畫跡傳世。作為赴日留學(xué)前就已經(jīng)撰寫出《國畫源流述概》和《中國繪畫變遷史綱》等美術(shù)史著作的傅抱石,,對重要的畫學(xué)文獻和作品圖像必定較為熟稔,,加之他對文史古書和古典文學(xué)的積年嗜好,憑借個人讀書與學(xué)識儲備完全可以擷獲并鉆研這些傳統(tǒng)畫題,。這一修習(xí)基礎(chǔ)在赴日前就應(yīng)該具備了,。他早年數(shù)量極少的,、有文字記錄的畫作中,就有一幀作于1930年的《醉翁亭記圖》,,葉宗鎬著《傅抱石年譜》稱此圖為“傅氏第一幅寫意山水與工筆人物相結(jié)合的作品”,。歐陽修這篇名文富含較強的情節(jié)性,依托文中的人物和情節(jié),,傅畫也顯然屬于人物故實作品,,據(jù)此可知,其古典歷史題材的人物故實畫在赴日前就已經(jīng)著手創(chuàng)作了,。

另外,,討論日本歷史畫對傅抱石人物故實畫的影響,兩者主題內(nèi)容的衡校自然是重要一環(huán),,但還應(yīng)關(guān)注人物形象,、構(gòu)圖特征、技法語言和風(fēng)格意蘊等要素,,僅就畫名和主題來談,,略有單薄。此外,,萬新華著《傅抱石藝術(shù)研究》中也引用了張國英的分析,,認為“對日本繪畫的汲取,傅抱石形成了自己獨特的邏輯”,,“傅抱石對日本繪畫的學(xué)習(xí),,更多的是一種對革新精神和創(chuàng)新思路的啟發(fā)”。而之后談到技法時稱,,傅抱石常畫的《二湘圖》“一顧一盼的人物造型特征應(yīng)該得自于日本浮世繪美人畫的啟發(fā)”似不完全確切。因為從圖像經(jīng)驗繼承上分析,,明代文徵明的《湘君湘夫人圖》中的“二湘”形象已經(jīng)是這種人物造型和構(gòu)圖形式,,傅氏在醞釀該畫題創(chuàng)作時不可能不參看文徵明圖,而對前代同題畫作的學(xué)習(xí)中必然對這些要素進行了參酌和承嗣,。由此可見,,傅抱石人物故實畫的題材來源和形式借鑒是豐富而復(fù)雜的,中國繪畫傳統(tǒng)的滋養(yǎng)與日本歷史畫的影響都不可或缺,。但談?wù)摵笳邥r最好能夠做出詳實而有據(jù)的細部解析,,整體上籠統(tǒng)的比照尚不能達到這一研究期望。這一問題的解決有待將來傅氏早期留日前后相關(guān)材料的進一步豐富,,或可收獲廣為學(xué)界信服的結(jié)論,。

統(tǒng)觀現(xiàn)有全部傅氏在日畫跡記載,能大致認為是人物故實畫的最多只有《洗馬圖》《淵明沽酒圖》《柳夫人名如是》和《樹猶如此》四幅,。從畫題上來說,,這些作品與當(dāng)時日本歷史畫的聯(lián)系都并不是緊密直接的,,只是出于中國傳統(tǒng)文史資源。因作品圖像不得見,,故在技法,、風(fēng)格、形式等方面的關(guān)系也不足言明,。

歸國后的人物故實畫作品中,,有兩幅畫最值得關(guān)注,即在畫名上直言摹仿于日本畫家橋本關(guān)雪的《擬關(guān)雪赤壁舟游》(1936)和《仿橋本關(guān)雪石勒問道圖》(1940年代),。前者為立軸構(gòu)圖,,上部留白,中部畫一烏篷小舟,,舟中畫五人,,舟頭白衣高冠端坐吹簫者一人,舟內(nèi)烏篷下坐而聆聽者三人,,舟尾掌舵舟子一人,。人物多用簡筆勾勒,有三人淡墨微染,,五官,、須發(fā)皆點到為止,而凝神聞簫之情態(tài)頗為傳神,。左上方篆書題款:“丙子六月,,抱石寫關(guān)雪意?!蔽覀兛梢钥吹綐虮娟P(guān)雪作于昭和10年(1935)的《赤壁前游圖》,,為書畫合一的手卷形式。張國英和林木都認為傅抱石《擬關(guān)雪赤壁舟游》所仿是關(guān)雪此圖,。但對比這兩圖,,確實差別很大,所以葉宗鎬說“此畫題款意為仿日本畫家橋本關(guān)雪筆意,,而兩者比較,,無論構(gòu)圖、畫法,,均毫無相同處”,。筆者認為,傅抱石未必就是模仿這一本,,關(guān)雪筆下這一畫題是否會有更早的本子,?其他圖未見,也不能斷語,?!斗聵虮娟P(guān)雪石勒問道圖》從畫題上看屬于傳統(tǒng)人物故實畫,,《宣和畫譜》卷一載隋展子虔等繪過此圖。傅氏所作此幅,,持弓佩劍武士即是石勒,,問道于紅衣僧人之前。傅氏所仿為橋本關(guān)雪的《訪隱圖》,,該圖于昭和5年(1930)在第11回帝展展出,。對比傅圖與關(guān)雪原作,在人物形象塑造和畫面整體構(gòu)圖上存在頗多類似之處,。兩圖皆將高僧佛圖澄與石勒置于一帶斜坡之上,,一株巨冠大樹之下,只是關(guān)雪作此樹盤曲枯干,,似寒林冬景,,而傅氏則勁毫狂掃水墨淋漓,映現(xiàn)一隅濃蔭,。兩圖中人物的姿態(tài)和位置,,以及隱者的手勢、衣袍的樣貌,,武者的弓箭,、佩劍和腰帶的盤結(jié)等細節(jié)幾乎完全一致。只是傅氏換成了紅衣光頭老僧,,其形貌與傅畫《醉僧圖》《賺蘭亭圖》《無量壽佛》等作品中的僧人形象相同,,而武者的頭巾、衣服的顏色等也做了變更,,還將關(guān)雪畫中隱者身邊的黑色酒壺,、武者旁邊的白犬以及畫面下方的黑馬省略了,只單純的圖繪了兩個人物,。在人物神態(tài)上,,關(guān)雪圖中“武者的動與隱者的靜形成了有趣的對比。兩人目光銳利,,保持著緊張的狀態(tài)”,而傅畫中佛圖澄的神態(tài)更為恬淡超然,,石勒則微微低目,,宛若聽畢佛法后沉入若有所思的反省之境。將關(guān)雪的有發(fā)隱者變作無發(fā)高僧,,將氣氛緊張的銳目相對變作靜穆肅然的省心問道,,也可見傅抱石對這一古典故實的深入理解。

除了這兩幅傅氏仿關(guān)雪作品,,依張,、林二著所言,,“傅抱石畫過數(shù)幅的《琵琶行》,則與橋本關(guān)雪1910年第四回文展的得獎作品《琵琶行》相關(guān),?!边@一說法也值得商榷。傅抱石在1940年代畫過數(shù)幅《琵琶行》,,這一畫題依據(jù)白居易膾炙人口的名篇所繪,。橋本關(guān)雪作于明治43年(1910)的這一《琵琶行》,畫中交錯三只船,,中間船上一女兩男,,女子即是琵琶女,正微低雙目,,似傾訴身世,,琵琶橫于身側(cè),對坐江州司馬與其友,,正凝神靜聽若有所慮,。人物刻畫極其細致,也屬于受西方寫實手法影響的創(chuàng)作,。傅畫此題個性獨特,,如現(xiàn)藏南京博物院的一幀約作于1944年的《琵琶行》,立軸構(gòu)圖,,上半部分繪一客舟泊于江畔,,濃蔭掩映,舟上三人,,琵琶女彈弦,,江州司馬與其友傾聽,下半部分繪三位隨從牽馬以待,。圖中所有人物皆各自凝神,,琵琶曲如水流淌,宛若紛紛激活了每個人心中的故事,。江州司馬低首沉思,,遙憶舊鄉(xiāng),心緒愀然,,“天涯淪落”的客寄之凄情又何止其獨具,。相對于關(guān)雪之作,傅畫《琵琶行》更善于以傳神的人物刻畫傳遞豐富的心理空間,,幽遠的詩意與深邈的畫境彼此交融,。

由這幾幅作品的分析可以看出,傅抱石對橋本關(guān)雪的模仿有直接的圖像借鑒,更有自出心裁的學(xué)習(xí)式新變,,且更多的是在模仿關(guān)雪作品過程中對畫題內(nèi)容和繪畫表現(xiàn)的進一步個性化研究與創(chuàng)造,。這也可以看作是傅氏對日本歷史畫諸家借鑒、學(xué)習(xí)的一個基本規(guī)律和重要立場,。

考察了傅抱石留日期間創(chuàng)作的和歸國后摹仿日本畫家的人物故實畫之后,,并不能以充分實證的方式確認其對日本歷史畫直接的仿摹與復(fù)寫。從圖像經(jīng)驗角度,,他肯定觀看過諸多日人的歷史題材畫作,,受到日本繪畫的廣泛熏陶,但這些已悄然內(nèi)化為個人潛在的藝術(shù)修養(yǎng),,并非如某些學(xué)者認為的直接吸收和繼承,。這一問題非常復(fù)雜,礙于日本相關(guān)歷史畫作品與傅氏早期繪畫實物音稀跡杳等現(xiàn)實困難,,故而以現(xiàn)有的材料還很難得出更為確切的結(jié)論,。

(作者系首都師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院副教授)

編輯:陳佳

關(guān)鍵詞:三年留日求學(xué) 傅抱石個人藝術(shù)創(chuàng)作 受了怎樣的影響

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全 保加利亞古城歡慶“中國年”

保加利亞古城歡慶“中國年” 河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀

河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀 尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng)

尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng) 第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕

第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕 保加利亞舉辦國際面具節(jié)

保加利亞舉辦國際面具節(jié) 敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案

敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案 洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅