首頁>書畫·現場>人物志人物志

陳振濂:百年西泠的責任與擔當

緣起孤山,四君子創(chuàng)社

過去,,有人會把西泠印社的建立揣測為一群富裕文人所做的風雅之事,,然而若追溯當時的社會環(huán)境,,就不難發(fā)現,,這其實是一批非常背時的人在做著非常小眾的事,。

▲1988年11月10日,,西泠印社建社85周年紀念大會在印社孤山社址柏堂前舉行

相較那時大家所普遍關注的洋務運動、戊戌維新以至新文化運動而言,,金石篆刻之類,,并沒有多少人會去關心,。在此種時代背景下,于孤山蔣公祠時常聚會的丁仁,、王禔、葉銘和吳隱(西泠印社建社四君子)有感于當時文化界的傳統虛無主義及印壇虛飾,、纖巧的習氣,,寄望于回歸秦漢的傳統,便萌生了結社之意,。這也決定了西泠印社在結社之初便與“南社”等文人革命社團不同,,后者有著明確的“反清”政治宗旨,而西泠印社將社團性質定位在了文化傳統的范疇內,。站在今時回望,,或許這在某些人看起來甚至有些迂腐的書生之見,卻恰恰成為維系西泠印社百年不衰的精神根源,。

作為一個整體,,西泠印社的四位創(chuàng)始人紛紛讓賢,并不任社長一職,,但他們對印社的貢獻是無與倫比的,,擁有“領袖”們也無法替代的作用。

丁仁在西泠印社史的四君子中位列“班首”,。他出身世家,,祖上是杭州藏書樓“八千卷樓”的主人,所藏豐富,。丁家以傳統文人的文化自覺和士紳擔當對地方有諸多貢獻,,在杭州有著很大影響。丁仁以世家子的地利人和之便,,在創(chuàng)社,、集印、制譜,、刻印各方面多有建樹,,無愧為創(chuàng)社四君子之首。

同為世家大族出身的王福庵,,作為篆刻家享譽于時,。20世紀30年代,他設帳課徒,,門生遍布天下,,以鐵線篆與浙派正宗面貌盛行天下,對已有的西泠八家印風,,起到存亡繼絕之功,,而對近代印風,,更有開辟風氣之力。他擁有四君子中其他人所不具備的藝術宗匠之威望,、影響,。

四君子之三是葉銘,他是西泠印社的“大管家”,?;I備雅集開展活動,金銀管理,,孤山維護,,他一個人無怨無悔地來承擔。此外,,他還不斷鉆研鐵筆,,有大量的創(chuàng)作印譜存世。在歷代印人研究方面,,葉銘的《廣印人傳》不但足以在四君子中鶴立雞群,,即使在近代印學史中也難遇敵手。

而作為以刻碑為業(yè)的職業(yè)工匠,,吳隱有兼具經商和篆刻的天分,,不僅創(chuàng)制了優(yōu)質印泥,為當時印學研究風潮推波助瀾;還開辦印刷企業(yè),,出版了幾百種名家印譜與古銅印譜;并為西泠印社的孤山社址建設出力出資尤多,,使西泠印社得以有今天的景觀建筑規(guī)模。

總體說來,,丁仁有定位之功,,王福庵有標示之績,葉銘有守護之勞,,吳隱有聯絡之力,。這四位名家,對西泠印社而言,,可謂是珠聯璧合,,相得益彰。

不以篆刻自囿,,不以地域而圍

如果回溯中國藝術史上文人結社的情況,,西泠印社既不是最大的,也不是最早的,。然而以“印社”論,,確有開山之功。這里所說的開山之功,是強調其將印章這一“小技”“配角”的“匠作”之事提升到“印學”的學術層次并建立起相關的研究系統,。

▲饒宗頤 播芳六合 行書 65cm×212cm 2012年

當我們去反觀那時社員的情況便不難看出,,他們以篆刻為看家本領,但對篆刻學術,、文字考證,、金石鑒定、書畫之道均有深入廣泛的涉獵,。他們有一個共同的宏觀意識,,即要通過印章去銜接于當時衰落的國學,這便將西泠印社的文化高度建立起來,。這一方面得益于首屆社員深厚的文化修養(yǎng)和開闊的眼界,另一方面也與篆刻藝術本身的屬性相關——治印與文字,、書法和金石緊密相連,。面對當時西方文明大舉引進并為國人所重視的普遍情況,很多知識分子對傳統文化喪失了信心,。但有他們這樣一批人,,秉持著“保存金石,研究印學”的主張,,通過印這樣一個切入點延伸到書畫等各領域中去,,使篆刻提升到一個銜接于國學,銜接于傳統文化藝術的位置上,,以繼承,、研究和發(fā)揚傳統文化為己任,孜孜不倦地承擔起這項事業(yè),,這便是不囿于篆刻的傳統,。

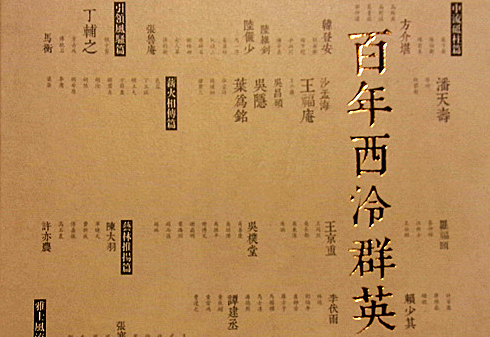

此外,建社四君子邀請居于上海的吳昌碩出任首任社長,,更有著深遠的眼光,。作為集書、畫,、印于一身的巨匠,,吳昌碩以開放的心態(tài)參與海上題襟館書畫會、豫園書畫善會等社團組織的活動,,又積極推動與日本藝術家的交流,,使印社從一起步,就跨越了地域和國界限制,。體現出西泠印社在組建和發(fā)展上所秉持的開放態(tài)度,。此后的歷任社長:馬衡、張宗祥、沙孟海,、趙樸初,、啟功、饒宗頤和歷屆社員也將其延續(xù),,借助社會各方力量和資源,,致力于將篆刻與印學引申到更廣闊的大文化層面,時至今日,,西泠印社社員遍布世界各地,。

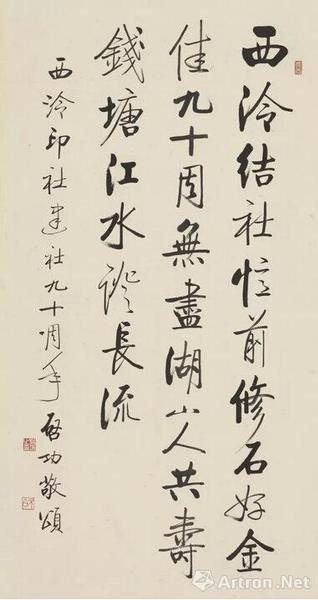

▲啟功 行書西泠印社九十周年紀念軸

“東學西漸”:西泠印社在今天的擔當

西泠印社有著非常強烈的社會責任意識和學術擔當,這也是有源可循的,。我們看過去的照片,,這些篆刻家和社員以長衫打扮,戴著瓜皮小帽,,仿佛很守舊的樣子,,但其實他們的心態(tài)開放而現代。時至今日,,我們如何繼續(xù)發(fā)揚這樣的傳統,,我想有以下幾個方面來體現。

首先,,在充分研究西泠印社歷史的基礎上,,明確了兩個發(fā)展目標,一個是重振金石學,,一個是堅持詩書畫印的全面發(fā)展,。

金石學在現代學科體系中沒有位置,高校和社會想要開展成體系的金石學研究相對困難,,而西泠印社不僅在淵源上有著學術傳統,,又從組織結構上擁有開展研究、調動社會資源的能力,,所以我們自覺地肩負起重振金石學的任務,。這其中的第一步,就是要恢復過去的碑帖墨拓技術,。墨拓技術因為現代印刷業(yè)的崛起失去了賴以發(fā)展的生存環(huán)境,,比如清末風行的“全型拓”就已失傳。故此,,我們提出重振金石學的口號,,并召開專門的學術研討會,讓大家共同聚焦金石學,,先恢復歷史文化記憶,,再發(fā)揚光大之,。

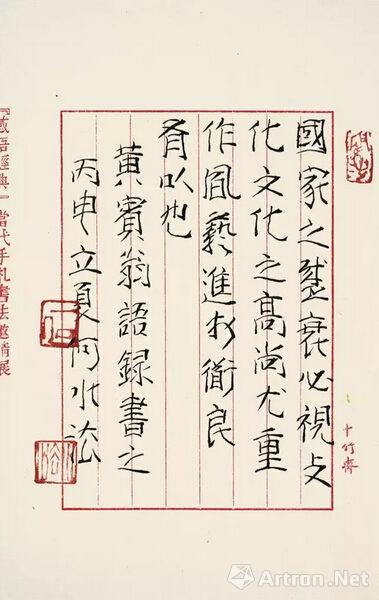

▲何水法 錄黃賓翁語錄一通一頁

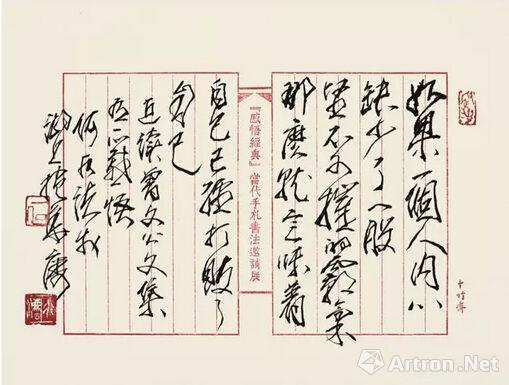

▲何水法 讀曾文公文集有感一通一頁

▲童衍方 論胡钁晚翠亭長印一通一頁

▲吳靜初 趙子昂《紀舊游》一通一頁

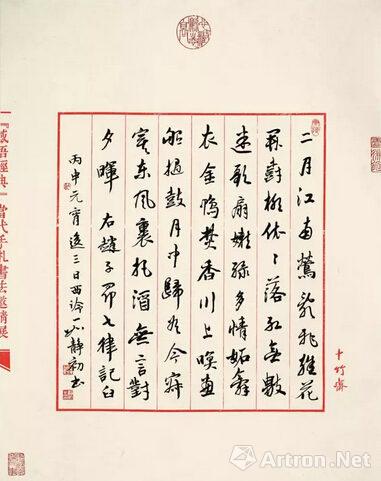

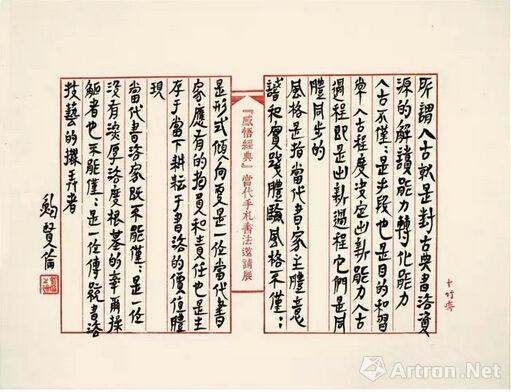

第二是堅持詩書畫印綜合發(fā)展的原則,這是就當前美術學院分科教學體系情況提出的反思,。當今的學院體制中,,繪畫、書法,、篆刻等分門別類,。相比過去綜合式的文人培養(yǎng)方式來說,學科細化帶來今人文史基礎薄弱等不良后果,。所以由較靈活的藝術社團體制來倡導這個原則,,強調對國學文化綜合素質的培養(yǎng)和提高。我們在國圖主辦的“感悟經典”手札展便是一例,。這一展覽從形制上對書寫者提出了統一的格式要求——在特制“十竹齋”箋格紙上進行創(chuàng)作,。其實我們在此提倡一種“日常書寫”的理念。因為書札文牘是學人表達思想情感的普遍形式,,是過去文人進行交流和聯系的重要載體,。回溯這樣的傳統,,需要藝術家平常的感悟和自然的書寫狀態(tài),其內在的文化底蘊也得以展現,,實際上是給當代的書法家提出了一個專業(yè)與文化修養(yǎng)上的挑戰(zhàn),。

▲鮑賢倫 論入古一通一頁

▲陳振濂 山色畫圖中

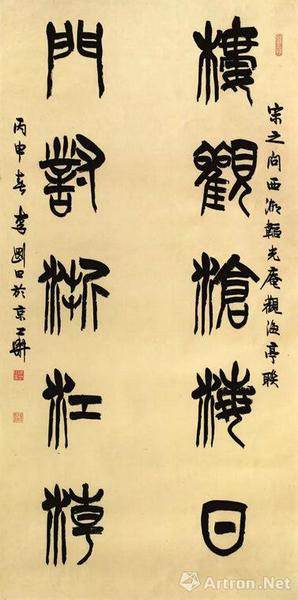

▲李剛田 樓觀門對聯

此外,我們還注重發(fā)揮西泠印社文化引領和學術居先的作用,,著力于海外交流和國際化的發(fā)展方向?,F任社長饒宗頤先生特別提出,目前西泠印社要肩負起“東學西漸”的歷史任務,。改革開放后,,國富民強,不復建社之初國家落后挨打的局面,,我們有了自己的學術研究和向外推廣的能力及平臺,。此次喜迎G20的文化系列活動,正是我們東學西漸的一部分,。國際化的要求為我們提出挑戰(zhàn),,如何利用篆刻和傳統文化介入傳播是我們思考的方向。鑒于此,,在本年度提出的創(chuàng)新實踐目標“圖形印與非漢字印章的創(chuàng)作與研究”取其世界的通用性與圖像的高認知度交流優(yōu)勢,,就是我們的一次團體嘗試。這種不同于以往基于傳統古文字進行創(chuàng)作的篆刻形式,,從更大的印章概念出發(fā),,對于文化交流和國際推廣而言有著更為直接、通俗的特征,它可以打通因文字和語言導致的文化隔閡,,尋求更廣闊的生存,、發(fā)展空間,為將“中國夢”推向世界,,發(fā)揮實實在在的作用,。誠然,東學西漸面臨一個很長的過程,,這是西泠印社在今后傳播中國文化的重要使命,。

(此文據2016年6月中國國家圖書館講座整理而成)

編輯:陳佳

關鍵詞:陳振濂 百年西泠 責任與擔當

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全 保加利亞古城歡慶“中國年”

保加利亞古城歡慶“中國年” 河北塞罕壩出現日暈景觀

河北塞罕壩出現日暈景觀 尼尼斯托高票連任芬蘭總統

尼尼斯托高票連任芬蘭總統 第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕

第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕 保加利亞舉辦國際面具節(jié)

保加利亞舉辦國際面具節(jié) 敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案

敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案 洪都拉斯首位連任總統宣誓就職

洪都拉斯首位連任總統宣誓就職

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅