首頁>收藏·鑒寶>資訊資訊

探秘成都博物館新館:鎮(zhèn)館之寶原來長這樣

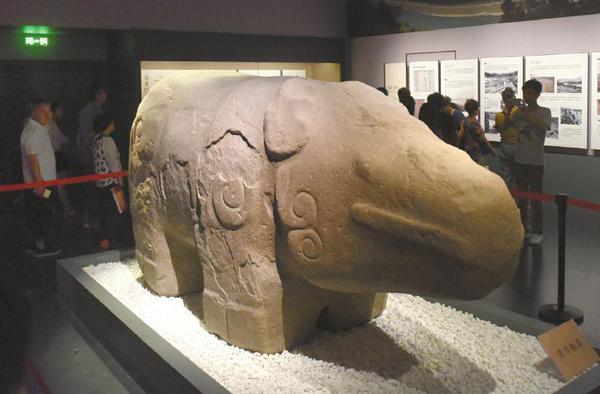

天府廣場出土的石犀牛在展廳與市民見面。

探寶 鎮(zhèn)館寶貝看過來

石犀牛

具有極高考古與藝術(shù)研究價值

“這就是天府廣場挖出來那個犀牛嘛,好壯實,,長得乖得很。”在二樓展館,兩位老人圍著天府廣場石犀仔細(xì)地轉(zhuǎn)了一圈,,覺得它憨得可愛。

外表呆萌的石犀牛,,可是大有來頭,。它最早被發(fā)現(xiàn)的時間是在1973年,天府廣場鐘樓挖地基時就被發(fā)現(xiàn)之后又被回填,,這一“睡”又是幾十年,。2010年10月7日,代表一代人記憶的鐘樓被拆除,,將在原址修建天府大劇院,。為此,,2013年1月8日,,石犀牛從大劇院工地請了出來。

它的耳朵,、眼睛,、下頷和鼻子仍然清晰可辨,局部裝飾卷云圖案,,四肢短粗,,身體渾圓,造型極萌,。雖是呆萌可愛,,但其個頭卻不小,石犀牛長3.3米,,寬1.2米,,高1.7米,重達(dá)8.5噸,。

據(jù)考證,,石犀牛由整塊紅砂巖雕刻而成,,埋藏在西晉地層以下。最早埋于秦朝,、最晚埋于西晉,,但它的制作年代早于西晉。是目前成都市區(qū)出土的最早最大的圓雕石刻,,具有極高的考古與藝術(shù)研究價值,。出土之時,前國家文物局局長,、故宮博物院院長單霽翔曾現(xiàn)場查看并感嘆:“(石犀)在一定程度上改寫了中國雕塑史,。”

成都市博物館展出的鎮(zhèn)館之寶,,西漢的人體經(jīng)穴漆木俑,。

成都市博物館展出的鎮(zhèn)館之寶,,西漢的人體經(jīng)穴漆木俑,。

經(jīng)穴髹漆人像

國內(nèi)最早最完整人體醫(yī)學(xué)模型

這尊在“老官山”漢墓出土的完整人體經(jīng)穴髹(xiū)漆人像,高約14厘米,,五官,、肢體刻畫準(zhǔn)確,人像身體上用白色或紅色描繪的經(jīng)絡(luò)線條和穴點(diǎn)清晰可見,,不同部位還陰刻了“心”“肺”“腎”“盆”等線刻小字,。它是我國迄今發(fā)現(xiàn)的最早、最完整的經(jīng)穴人體醫(yī)學(xué)模型,。與墓葬出土的經(jīng)脈醫(yī)書相對照,,對揭開中華醫(yī)學(xué)經(jīng)脈針灸理論的起源和發(fā)展具有重要意義。

此外還有920支竹簡,,初步分析內(nèi)容為九部醫(yī)書,,部分醫(yī)書極有可能是失傳了的中醫(yī)扁鵲學(xué)派經(jīng)典書籍。

漢代石碑

碑刻文字為珍貴的文獻(xiàn)資料

2010年出土于天府廣場東御街地下人防工程里的兩塊漢代石碑形狀怪異:石頭有四個角,,還是翹起的,,上邊還有均勻的鏨子紋路,刻著工整的文字……較大的大碑上,,碑文末段提及“元嘉有二仲□”,,專家將“元嘉有二”解讀為“東漢元嘉二年”,而“仲□”則可能是“仲夏”或“仲秋”,。元嘉二年也就是公元152年,,時值漢桓帝劉志在位,。而在較小的一塊石碑上,落款處“本初元年六月下旬”字樣十分清晰,。本初元年系公元146年,,也就是說,兩塊石碑中,,較小的一塊碑距今已有1864年,。

石碑上篆刻文字2000多個,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了以往國內(nèi)所發(fā)掘的漢代石碑,,填補(bǔ)了漢代極為匱乏的文獻(xiàn)資料,。

編輯:邢賀揚(yáng)

關(guān)鍵詞:成都博物館新館 鎮(zhèn)館之寶 金鑲玉 視覺沖擊

貴陽機(jī)場冬日為客機(jī)除冰 保證飛行安全

貴陽機(jī)場冬日為客機(jī)除冰 保證飛行安全 保加利亞古城歡慶“中國年”

保加利亞古城歡慶“中國年” 河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀

河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀 尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng)

尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng) 第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕

第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕 保加利亞舉辦國際面具節(jié)

保加利亞舉辦國際面具節(jié) 敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案

敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案 洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅