首頁>書畫·現(xiàn)場>訊息訊息

徐子鈞:書法形態(tài)動感的感知之圖形動感

中國書法作為一門文字書寫的藝術(shù)。但在文字產(chǎn)生之初僅僅是代替“結(jié)繩記事”的符號工具。但發(fā)展到后來卻代替的“樂”成為“中國美學的基礎(chǔ)”(林語堂語)。成為中國文人抒發(fā)情感的領(lǐng)地。更為甚者稱“書法是中國藝術(shù)中核心的核心”(熊秉明語),,成為直接體現(xiàn)“道”的精神的藝術(shù)。一切皆動,,無物常駐,。書法中亦是如此,動的事物才具有生命力,。研究清楚書法中具有哪些運動的方式,、方法,對書寫者完善自己的作品有極大好處,。

一切皆流,,無物常駐。物質(zhì)的運動屬性也滲透到書法的創(chuàng)作與欣賞過程中,。正如漢代蔡邕《筆論》中所說“為書之體,,須人其形,若坐若行,,若飛若動,,若往若來,若臥若起,,若愁若喜,, 若蟲食木葉,若利劍長戈,,若強弓硬矢,,若水火,若云霧,,若日月,,縱橫有可象者,方得謂之書矣,?!毙凶摺w動,、往來,、水火皆為形容書法的動態(tài)美,。書寫的漢字只有具備了動態(tài)意象才能算的上是書法。那書法里會有哪些動態(tài)呢,,我怎樣把握這些動態(tài)才能算的是書法呢,?下面我們嘗試從線條的動感、結(jié)構(gòu)的動感以及章法的動感三個方面逐一論述分析,。

書法圖形動感

1,、 單字圖形方向及角度變化引起的動感感知

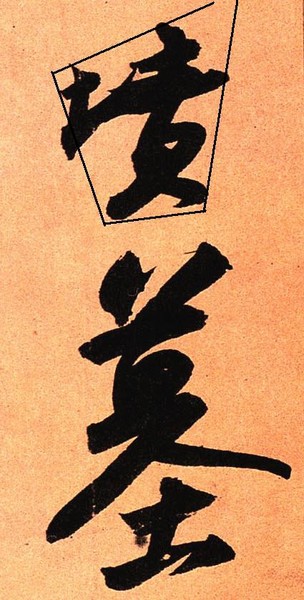

視覺心理學研究表明,人們對于形狀趨向的知覺,,總是傾向于邊線長,,角度小的一側(cè),如果遇到等邊圖形則趨向于邊線與底邊構(gòu)成矛盾較大的方向,,圖形態(tài)勢有時還要受到周圍參照物的影響,。當面對下圖蘇東坡《寒食帖》中“九”時,我們不自覺就會被“九”字的長撇所吸引,,在你盡可能看清整個字的情況下,,視覺點易停留在長撇的收尾處。此筆畫線條尖銳且指向性明顯,,有人認為這是筆勢的作用,。但這似乎還不能說清上述現(xiàn)象。帶著這個問題我們繼續(xù)看圖中“重”字 我們第一眼可能會被字的密集處所吸引,,隨后視點移動到撇和長橫部尾部,,這原因就是當我們看清整個字的時候,字外形的隱形角度在起作用,,這樣我們也就明白為何在看“九”字時,,視覺點不自覺就會被吸引至撇的末端,這就是視覺心理的作用,。另一種情況,,視覺中心與字外形角度合一,其圖形指向性更強,。如“墳”字視覺中心點和圖形角度指向合一都處于字的右上角,。而“墓”字視覺中心點在字中之上部,雖筆畫多呈斜向,,但我們卻不好確定其單字圖形的動感指向,,其原因是“墓”字外形為方形,較之以上三字,,動中寓靜,。

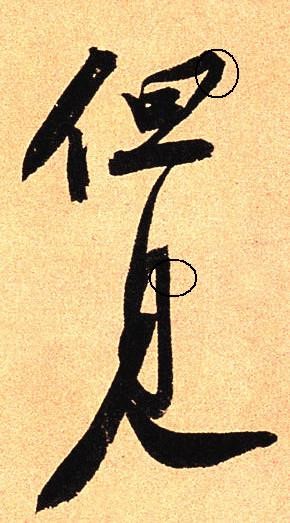

造成單字圖形動感的手法有多種,當我們識勢時,,用線的筆勢,,單字軸線,視覺中心的方式來說明又感覺不能盡全時,,單字圖形方向及角度變化引起的動感感知或許能成為識勢的有益補充,。這當然也可以用來分析字結(jié)構(gòu)的內(nèi)外空間,如圖“但見”兩字,,“但”字的內(nèi)空間總是吸引我們的注意,,會感覺“但”字右上角有上升之勢,內(nèi)空間余白角度較為尖銳,,指向明顯,。“見”字撇為斜勢指向左下角,,內(nèi)空間余白則指向右上角,,二者動勢相互抵消,其字形動感近于平靜,。

2,、 字間、行間圖形沖突引起的動感感知

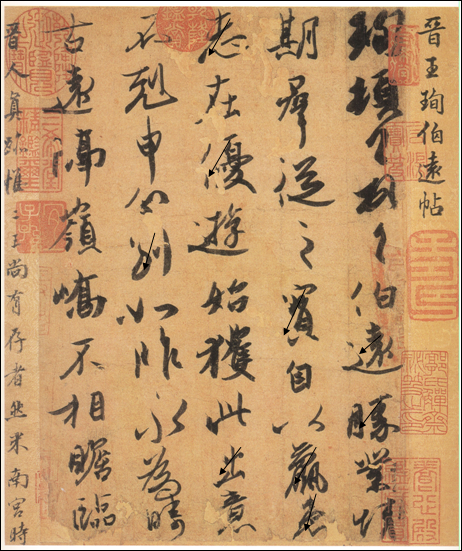

字與字之間,,行與行之間由于單字圖形動感不一,,組合成的整篇章法也不同。類似動感可以相互之間組群,,形成群動即整體勢趨向,。也可以相互對比,相互映襯,。字間,、行間緊密者,動感沖突強烈,,字與字,,行與行之間避讓,穿插,,咬合需要更整體化,,不可分割,渾然一體,。如圖王珣《伯遠帖》:“遠”,、“勝”、“寶”,、“自”,、“羸”、“患”“優(yōu)”,、“出”,、“別”等字動感皆為指向左下或左方,,圖形動感由于較為相似,構(gòu)成了由開頭平靜到動感趨向左下角的群動,,此乃為整幅作品的主勢,。

王珣《伯遠帖》

王珣《伯遠帖》

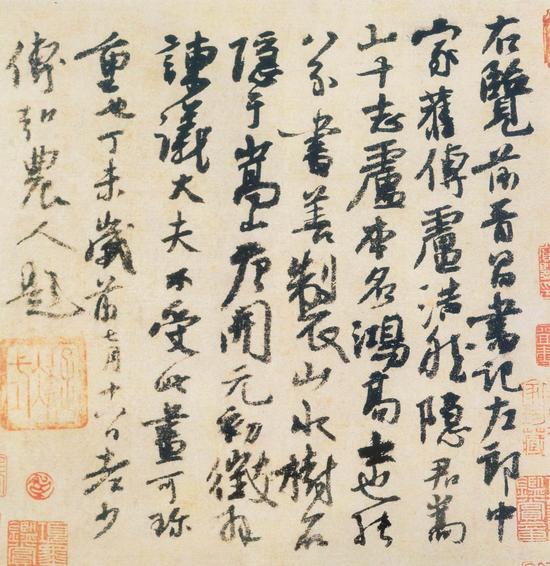

再如圖楊凝式《盧鴻草堂》中單字圖形左下角多為圓形,整個字形成一個扇形,。整篇中單字動感多指向右上角,。有少數(shù)動感指向右下角。由于多字動感趨向于右上角而形成群動,,此與《伯遠帖》動感趨向恰恰相反,。倪瓚《淡室詩帖》動感趨向也類似于《盧鴻草堂》,可見這絕非偶然,?!皠菡撸砸粸橹?,而七面之勢傾向之也,。”陳繹曾《變法》,。

楊凝式《盧鴻草堂》

楊凝式《盧鴻草堂》

倪瓚書

倪瓚書

字間,,行間疏遠者,單字圖形動感沖突被較為疏朗的空間消弱,,即遙相呼應又獨立感較強,,“猶眾星之列河漢”。如圖楊凝式《韭花帖》中單字圖形動態(tài)趨勢明顯,,但由于字間,,行間空間較為疏朗,整體卻偏向?qū)庫o,。

“……或臥而似倒,,或立而似顛,斜而復正,,段而還連,。若白水之游群魚,藂林之掛騰猿,;狀眾獸之逸原陸,,飛鳥之戲晴天?!绷?蕭衍《草書狀》(前一句描述單字圖形動感,,后一句則描述圖形間的動感沖突是謂群動)

楊凝式《韭花帖》

楊凝式《韭花帖》

3、 文字內(nèi)容整體圖形與紙邊沖突引起的動感感知

在書寫一幅作品時,我們絕不可能把整幅文字的四邊寫成與紙邊平行的四方塊,,這樣呆板,,也不好看。作品文字周邊的整體外輪廓猶如人體的骨架,,支撐著整幅作品,,亦如繪畫中構(gòu)圖與紙邊的關(guān)系。文字內(nèi)容整體大外形是由第一行與最后一行和每行的第一字與最后一個字即四角與四邊決定的,。整體圖形的大小決定整幅章法的飽滿程度。書寫內(nèi)容過于滿,,則擁塞,。過于小,文字內(nèi)容過分萎縮,,黑白分離,,格局拘謹。不同書寫格式的作品,,形式要求也不同,。如手卷類一般為文字內(nèi)容一般上齊與紙頂邊,下部則錯落不齊,。如文字內(nèi)容的上下邊過于波動起伏,,則影響文字內(nèi)容書寫及識讀的橫向發(fā)展趨勢。豎式的條幅,,中堂 ,,文字內(nèi)容的四邊不宜過于左右扭曲,而影響縱向發(fā)展趨勢,,如首行或末行過于平行與紙邊,,一溜而下,無擴張力也不好,。當文字內(nèi)容的大外形與紙邊的余白,,起伏程度越大時,彼此爭勢越強,,圖形動感越強,,擴張力,視覺沖擊力越強,。如圖王鐸行草條幅通過行軸線的左右傾斜,,支撐紙邊,動蕩而富于變化,。另一種,,文字內(nèi)容整體圖形偏靜態(tài),且與紙邊余白較大,,呈隱退狀如圖八大山人手札,,以及近代的弘一的楷書作品,。

八大山人書

八大山人書

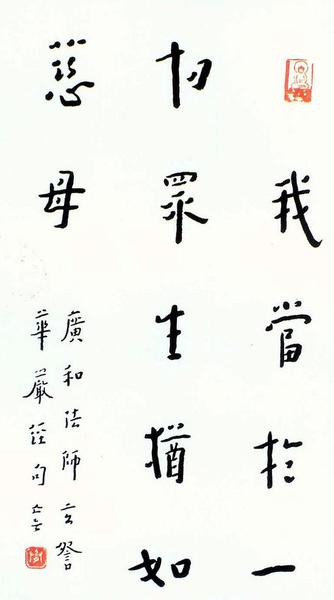

弘一書

弘一書

王鐸書

王鐸書

編輯:陳佳

關(guān)鍵詞:徐子鈞 書法形態(tài)動感 感知之圖形動感

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全 保加利亞古城歡慶“中國年”

保加利亞古城歡慶“中國年” 河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀

河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀 尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng)

尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng) 第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕

第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕 保加利亞舉辦國際面具節(jié)

保加利亞舉辦國際面具節(jié) 敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案

敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案 洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅