首頁>收藏·鑒寶>資訊資訊

文玩收藏亂象:有人覺得是開始被騙然后騙人

動輒數(shù)億元的天價寶物如明成化斗彩雞缸杯驚艷市場,,民間鑒寶,、拍賣活動也越來越熱,似乎文玩拍賣“高燒”難退,。畢竟,,藏富于民是趨勢,,隨著經(jīng)濟發(fā)展, 中高收入群體開始具備購買,、參拍,、收藏文玩的實力。需求在增長,,然而供給未必能滿足,。不少人將“收藏”與“投資”混為一談,使文玩收藏拍賣領(lǐng)域顯現(xiàn)各種怪現(xiàn)象,。

其一,,夢想“一夜發(fā)家”。有些人認為“收藏等于投資,,投資必然要有高收益,、高回報”,在市場熱點較多,、熱度偏高時,,就會出現(xiàn)眾人“一哄而起”,幻想“一夜致富”的現(xiàn)象,。

上海市文物管理委員會副主任,、著名文博專家陳燮君援引已故著名考古學(xué)家陳夢家的話,“收藏是花錢買雅興,、買文化的事,,不能養(yǎng)家糊口,更不能發(fā)財致富”,。陳燮君說,,人們看到一些收藏家富甲一方,那絕對不是收藏的本意和目的,。

其二,,低值高估。一些古代器物,,雖經(jīng)研究所和鑒定師考證,,其斷代和“身份”基本無誤,,但價格高企,與其自身藝術(shù)價值不符,。一些動輒上億元的器物,,在拍賣市場上估價已臨近“失范”。

臺灣著名收藏家曹興誠指出,,近年來對于某些地方新出土的“金縷玉衣”,、圓明園“十二生肖獸首”、打撈古代沉船中的外銷瓷器等,,都有估值偏高,、超出其藝術(shù)收藏價值的趨勢。有的看似在挽救“國寶”,,實則自抬身價,,擾亂了整個市場。

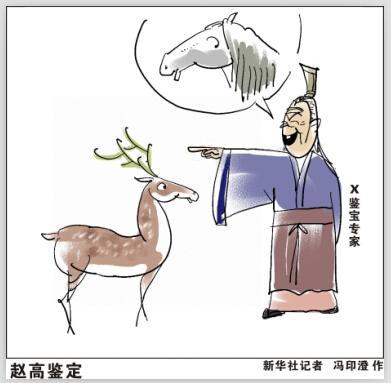

其三,,“指鹿為馬”,。如幾年前鬧得沸沸揚揚的“漢代玉凳造假事件”等。業(yè)內(nèi)資深人士向半月談記者透露,,目前國內(nèi)收 藏拍賣市場上確實存在相當(dāng)一部分贗品。從審美的角度看,,有的贗品或高仿品屬于“假而美”,,蒙蔽了收藏者,同時刺激了市場上追名逐利的心態(tài),,進而哄抬價格,; 相反,也有“真而不夠美”的文物古玩,,尚未被市場所重視,,導(dǎo)致另一種價值和價格背離的情況。

造成當(dāng)下收藏及拍賣市場過熱,、“趨利輕義”現(xiàn)象抬頭等的原因錯綜復(fù)雜,。特別是“一切向錢看”的不良社會習(xí)氣波及文玩領(lǐng)域,有人甚至提出“收藏就是開始被人騙,、中間騙自己,、然后去騙人”。

一些從事文玩拍賣行業(yè)人士透露,,送拍者要為每一件參拍古玩向拍賣行支付幾千元的手續(xù)費,,而每場拍賣少則幾件多則數(shù)百件拍品。拍賣行只需請個拍賣師,、租個場地,、印一些拍品目錄宣傳冊,,成本很低。

與此同時,,個別收藏家,、鑒定師術(shù)業(yè)不精、見利忘義,,損害了文玩鑒賞的大環(huán)境,。

古玉收藏鑒賞家、新浪微博“古玉居”博主張慧說,,不能迷信專家,,專家一般只在專門領(lǐng)域有研究,不可能是百科全書,,如果專家既會看玉器,,又會看瓷器雜 項,就有問題了,。另外,,民間藏品得不到重視,很多真品精品也經(jīng)常被“污”為仿品贗品,,這與一些館院專家的明哲保身心態(tài)有關(guān),。

據(jù)世界華人收藏家大會組委會的不完全統(tǒng)計,目前僅大陸就有民間藏友約8000萬之眾,,但其中真正懂得藏品鑒定的少之又少,。

據(jù)張慧介紹,曾有一項調(diào)查顯示,,僅古代玉器一項,,市場上真品的概率不到1%,但若要找退休專家以個人或拍賣行特聘專家的名義鑒定,,一份鑒定證書動輒也要數(shù)千元,。

一批收藏家呼吁,要讓整個文玩收藏及拍賣市場“退燒”,,首先要除“心魔”,。

據(jù)香港文物鑒定專家翟健民回憶,上世紀90年代自己也曾因一時貪念心起,,將高仿品錯當(dāng)成真品買入,,個人損失上百萬港元。一次教訓(xùn)受用終身,,如今自己時刻警醒,,在這個行當(dāng)里來不得半點虛假。

復(fù)旦大學(xué)教授葛劍雄,、臺灣著名書畫鑒評家傅申等曾經(jīng)提出,,收藏的基礎(chǔ)是去偽存真,,文玩鑒賞一定要有一個“真的標(biāo)準(zhǔn)”,不允許任意妄為,。

有“作偽”,,就必然有更高層次的“鑒偽”“防偽”,治理“過熱”的文玩市場亟待更加完備的法制建構(gòu),。所謂“真的標(biāo)準(zhǔn)”,,需要通過立法修法,完善文玩收 藏和拍賣的制度“籠子”,,通過對法律的拾遺補缺,,保護正當(dāng)?shù)慕?jīng)濟行為和收藏行為;同時,,各方應(yīng)合力營造良好的收藏氛圍,,提高收藏者修養(yǎng),真正尊重和傳承傳統(tǒng)文化,。(許曉青)

編輯:陳佳

關(guān)鍵詞:文玩收藏亂象 有人覺得是 開始被騙 然后騙人

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全 保加利亞古城歡慶“中國年”

保加利亞古城歡慶“中國年” 河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀

河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀 尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng)

尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng) 第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕

第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕 保加利亞舉辦國際面具節(jié)

保加利亞舉辦國際面具節(jié) 敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案

敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案 洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅