首頁>收藏·鑒寶>資訊資訊

廣州先秦越人墓出土夔紋陶罐、青銅箭鏃等文物

又一大批古墓葬現(xiàn)身,而且還是先秦時期的,!

昨日上午,新快報記者跟隨廣州市文物考古研究院專家,,來到九龍鎮(zhèn)棠下村欖園嶺先秦遺址挖掘現(xiàn)場。在這個2000多平方米的考古發(fā)掘現(xiàn)場,,50個墓穴錯落有致,。

據(jù)考古院考古研究室主任張強祿介紹,50座出土墓葬中有49座為先秦時期墓葬,,也是廣州自出土增城浮扶嶺和蘿崗大公山古墓群以來,,第三個先秦古墓群的集中發(fā)現(xiàn)點。

現(xiàn)場 2000平方米面積發(fā)掘50座古墓

今年8月,,經(jīng)國家文物局批準,,廣州市文物考古研究院配合廣州中新知識城工程建設(shè),在九龍鎮(zhèn)棠下村欖園嶺進行考古調(diào)查和發(fā)掘,。在勘探完6.5萬平方米的區(qū)域后,,確定對涉及建設(shè)的2000多平方米進行集中考古發(fā)掘,。經(jīng)過三個多月的努力,,一大片先秦古墓展現(xiàn)在世人面前。

欖園嶺的位置并不好找,,考古發(fā)掘點原為被綠植覆蓋的小山坡,,周邊僅有散落的居民樓。目前,,2000多平方米的遺址已經(jīng)全部發(fā)掘完畢,。在遺址北區(qū),清理出西漢早期的長方形豎穴土坑墓1座,,出土陶罐,、五聯(lián)盂及小碗等隨葬品9件,。

考古發(fā)掘最密集的區(qū)域在南部,出土西周至春秋時期的墓葬49座,,均為長方形土坑豎穴墓,。這些墓葬排列并不整齊,朝向為正東南方向,,沿山勢排列,,長2.1~2.8米,寬1.2~1.4米,。

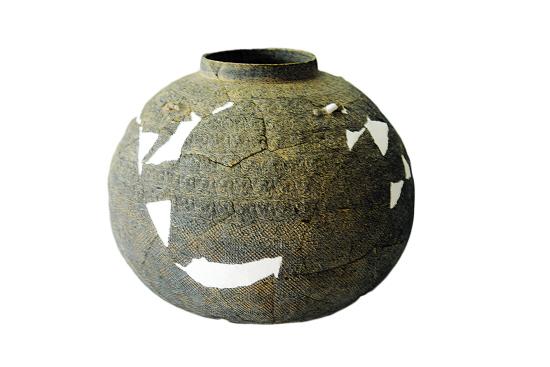

在先秦古墓群中,,出土文物多為隨葬陶豆和原始青瓷豆等,個別墓葬出土小件青銅斧和青銅箭鏃,,但保存狀況較差,,銹蝕嚴重。疊壓在墓口之上的文化層當(dāng)中出土大量曲折紋,、夔紋,、云雷紋、方格紋等幾何印紋陶片,,器型多為印紋硬陶罐,、甕等。

挖掘 先秦的墓葬非常簡單,,沒有棺材

“先秦時期的古墓,,不像后期的墓葬與山體垂直,背山面水,。先秦時期的墓葬分布是按山體等高線來,,并不整齊劃一?!睆垙姷撝钢e落有致的古墓群,,推測該地在先秦時期有南越先人聚居,但之后南越國時期僅一座墓葬出土,,也意味著南越先人的活動發(fā)生轉(zhuǎn)移,。

就當(dāng)時的墓葬文化而言,張強祿透露先秦時期南越后人在祭祀時,,后將先人的墓穴打開,,重新放置一些隨葬品,“這個區(qū)域的墓葬,,只有先秦時期的墓,,隔了兩千多年,才在明末清初有人類活動,古墓群保存完整,。先秦的墓葬非常簡單,,并不會真的有棺材?!?/p>

從出土的文物看,,張強祿介紹,“規(guī)格并不高,,只是平民百姓的墓葬,。”但這么大規(guī)模的先秦古墓群,,在廣州市的考古中并不多見,,欖園嶺古墓群是廣州地區(qū)繼增城浮扶嶺、蘿崗大公山之后,,發(fā)掘的第三個先秦古墓群,。

文物考古專家表示,蘿崗地處廣州城區(qū)東北,,與增城,、從化接壤,這一帶多為低矮山岡,,適宜人類生活,。早在1950-1960年代,當(dāng)?shù)鼐桶l(fā)現(xiàn)有先秦時期文化遺存,。近年來,,廣州市文物考古研究院配合各項建設(shè)工程,在此區(qū)域開展了大量的考古工作,,發(fā)現(xiàn)了數(shù)量豐富的新石器時代晚期至南越國時期的文化遺存,。不過,由于發(fā)掘墓葬沒有達到原址保護級別,,會進行回填處理,。

回顧

廣州兩大先秦古墓群在哪里?

增城浮扶嶺:首次出土的先秦古墓群

在2010年9月,,增城市正果鎮(zhèn)白湖村浮扶嶺古墓地搶救性考古發(fā)掘現(xiàn)場,,約15000平方米的發(fā)掘區(qū)域,清理新石器時代晚期至元明時期的墓葬525座,,明代磚瓦窯址1座,,出土珍貴文物2000余件(套),。其中80%的墓葬為西周中晚期至春秋早中期墓葬,,出土大量夔紋(雙“F”紋)陶、原始瓷豆等該時期器物。

這次發(fā)現(xiàn),,也是先秦時期古墓葬群在廣州的首次現(xiàn)身,,其在考古上的意義轟動一時。

蘿崗大公山:曾在發(fā)掘時遭破壞

與出土的古墓群本身相比,,2013年6月蘿崗大公山的5座先秦古墓在考古發(fā)掘階段被破壞一事,,反而引發(fā)更大的社會關(guān)注。也正是因為該事的發(fā)生,,廣州的考古發(fā)掘有了更多的保護,。

就考古發(fā)掘而言,蘿崗大公山遺址現(xiàn)場挖掘出土23座先秦時期墓葬,,是先秦墓葬群的第二個集中發(fā)掘點,。

■古墓“麗影”

五聯(lián)盂:西漢早期的調(diào)味罐

在欖園嶺遺址西漢早期墓葬M1出土,陶制五聯(lián)盂,,由四個圓罐連接成正方形,,中間托起一個小罐。五聯(lián)孟的外形容易讓人想到現(xiàn)代調(diào)味罐,,那么它的真正用途確實是調(diào)味罐嗎,?還是僅僅是一件樣式特殊的隨葬品?

據(jù)考古院研究員王慧介紹,,《廣州漢墓》收錄的西漢墓葬中有兩座墓葬有五連罐隨葬,,其中M1170出土的五連罐內(nèi)存在有植物葉子的殘痕,痕跡壓疊成層,,已無法鑒定,。另一個M2260出土的五連罐中還保存有李核??脊懦鐾翆嵨镒C明了五聯(lián)盂是一件貯藏調(diào)味料的器物,。

王慧透露,西漢南越王墓出土了眾多的食物,,其中肉食有雞,、豬、山羊,、黃牛,、禾花雀、竹鼠,、海龜,、笠藤壺、楔形斧哈,、泥蚶,、青蚶、筍光螺、耳狀耳螺,、河蜆,、蝦、大黃魚,、鯉魚,、廣東魴和中華花龜、中華鱉等,;蔬果有芋,、葫蘆、黃瓜,、冬瓜,、羌、花椒,、人面子,、甜瓜、木瓜,、青梅,、楊梅、鐵冬青,、酸棗,、橄欖、柑橘,、桃,、李等。西漢早期的食譜,,已經(jīng)非常豐盛,。

夔紋陶罐:佐證西周至春秋時期

在欖園嶺先秦遺址中,先秦時期古墓群出土不少印紋硬陶片,,紋飾有夔紋,、方格紋、篦劃紋及細凹弦紋,,多是兩種或兩種以上紋飾的組合紋,,器形為甕、罐類,。而這些陶片,,也是判斷時代的重要依據(jù)?!百缂y陶時期”,,多為西周至春秋時期,。

王慧介紹稱,20世紀30年代,,在香港進行考古調(diào)查與發(fā)掘時,,發(fā)現(xiàn)兩端對稱,、類似英文字母F的紋飾,,將其命名為“雙F紋”。50 年代,,文物考古界開始對這種紋飾有了新的理解,,認為其形狀與傳說中的“夔”相似,遂稱之為“夔紋”,。

70年代以后又將夔紋陶時期的考古學(xué)文化稱之為“夔紋陶(文化)類型”,。夔紋陶類型分布的范圍很廣,遍布廣東全省,,西到廣西東北的桂江,、賀江流域,北到湖南南部的湘江中上游地區(qū),,東到福建西南部,。在嶺南考古中一般把夔紋陶類型的年代定在西周中晚期至戰(zhàn)國早期。

夔,,是先民崇拜,、敬畏、神化的動物形象,,是當(dāng)時人們對動物崇拜的圖騰在陶器上的直接反映,。“夔紋”的定名,、分類有著較多的說法,,有學(xué)者分類為“騰飛的夔龍”、“自立行走的夔龍”等,。

編輯:邢賀揚

關(guān)鍵詞:先秦越人墓 文物 夔紋陶罐 青銅箭鏃 廣州

俄美同意建立工作組穩(wěn)定雙邊關(guān)系

俄美同意建立工作組穩(wěn)定雙邊關(guān)系 大熊貓“武雯”“星雅”抵達荷蘭 受民眾追捧

大熊貓“武雯”“星雅”抵達荷蘭 受民眾追捧 復(fù)活節(jié)彩蛋裝扮布加勒斯特

復(fù)活節(jié)彩蛋裝扮布加勒斯特 印度小麥收獲季開始

印度小麥收獲季開始 實踐十三號衛(wèi)星成功發(fā)射

實踐十三號衛(wèi)星成功發(fā)射 特色風(fēng)箏亮相西安

特色風(fēng)箏亮相西安 伊朗啟動總統(tǒng)候選人登記程序

伊朗啟動總統(tǒng)候選人登記程序 意大利埃特納火山噴發(fā)

意大利埃特納火山噴發(fā)

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅