首頁>收藏·鑒寶>藏聞逸事藏聞逸事

清代帝王的豪華龍袍

在中國古代文化中,,龍具有久遠(yuǎn)的歷史,,是華夏文明最典型的符號(hào)與象征,,也是中國古代器物,、書畫乃至服飾上最為鮮明的標(biāo)識(shí),。歷朝歷代的宮廷貴族以及布衣百姓,,都將龍視為頂禮膜拜的神物,,而使用龍紋器物,、穿著龍紋衣裳,,則是常人可望而不可及的神話,。龍紋在封建時(shí)代已逐漸演變成帝王及皇室家族的專用紋飾,任何個(gè)人一旦僭用,,必然遭至殺身滅族之禍,。本文依據(jù)沈陽故宮、北京故宮所收藏的清宮帝服,,選取一些典型的龍紋圖案,,向諸君展示宮廷帝服上的各式龍紋,以使諸君對這一傳統(tǒng)紋飾有更深的了解和認(rèn)識(shí),。

清朝是中國最后一個(gè)封建王朝,。它崛起于東北地區(qū)的白山黑水,其建國初期,,從女真族傳統(tǒng)文化和中原漢族文化中接納了龍的形象,,將龍的造型廣泛應(yīng)用于宮廷之中。同樣,,龍紋在清初即成為汗王,、福晉(后妃)和皇室成員的專用圖案,大量使用于他們的服飾之上,,清宮帝王服飾上出現(xiàn)越來越多,、越來越程式化的龍紋。

神龍悠久 傳承不息

清朝的前身,,是1616年清太祖努爾哈赤在明朝遼東邊外赫圖阿拉城創(chuàng)建的“大金”(史稱后金)政權(quán),,其國人構(gòu)成,大多為生活于白山黑水的女真族(后稱改滿族),。無論是后金時(shí)期的女真人,,還是金朝女真人,乃至遼代契丹人、元朝蒙古人,,他們均為馳騁于北方塞外的馬上民族,。按照這些民族的通常習(xí)俗,龍都是正面形象的吉祥瑞獸,,帶給人們平安和佑護(hù),。

后金(清)政權(quán)誕生伊始,按照女真人的傳統(tǒng)習(xí)慣,,自然而然地將龍紋視為本國瑞像,在各類宮廷器物上,、服飾上予以應(yīng)用,。只是限于當(dāng)時(shí)戰(zhàn)爭局勢及物質(zhì)匱乏,能夠制作的龍紋東西相對較少,,傳到今天的相關(guān)文物也較少,。

另一方面,明末女真(滿)族在遼東山野興起之際,,其社會(huì)形態(tài)尚處于軍事民主制晚期,,較之中原地區(qū)高度封建化的明王朝,無論是思想觀念還是物質(zhì)財(cái)富,,都存在較大差距,。所以,女真貴族在建國過程中,,始終懷著一顆博大兼容的心態(tài),,將大明王朝視為宗主國,作為自己學(xué)習(xí)效仿的榜樣,,對明朝的許多典章制度,、禮儀風(fēng)俗予以采納,甚至通過商品交換,、戰(zhàn)爭掠奪直接得到漢族的物質(zhì)財(cái)富,,這就導(dǎo)致了大量帶有龍紋圖案的明朝服飾直接流入后金,龍紋形象也在女真族人和宮廷之中受到更大的歡迎,。

從《滿洲實(shí)錄》一書的繪圖中,,我們可以清晰看到努爾哈赤及八旗貝勒服飾上已經(jīng)具有明顯的龍紋圖案,表明龍紋已是女真貴族特殊身份的一種標(biāo)識(shí),。

此外,,在清初編撰成書的宮廷檔案《滿文老檔》中,對努爾哈赤,、皇太極兩朝使用的龍紋服飾及面料等,,也曾有過明確記載。如天命九年(1624年)春,,努爾哈赤以烏達(dá)海阿哥之妹,,嫁古爾布什額駙之弟達(dá)賴,,親賜筵席,并“賜給格格銀二百兩,、金五兩,、毛青布一百疋、大蟒緞二疋,、金線蟒緞二疋,、龍緞二疋,緞二十四疋”,。又崇德元年(1636年)正月,,外藩蒙古諸貝勒前往盛京(沈陽)覲見,皇太極親予賞賜,,其中賜外藩貝勒札薩克圖杜棱的賞品中有蟒緞,、龍緞、妝緞,、補(bǔ)緞,、大緞、彭緞,、,、帽緞、大毛青布,、小毛青布等項(xiàng),。

清太宗皇太極繼承汗位后,繼續(xù)向外拓展疆土,,除多次與明朝交戰(zhàn)外,,還取得對蒙古、朝鮮的多次勝利,,并迫使朝鮮向后金臣服,,每年貢納金銀、絲綢,、布帛等物資,,從而打開了來自朝鮮方面龍紋服飾的渠道。

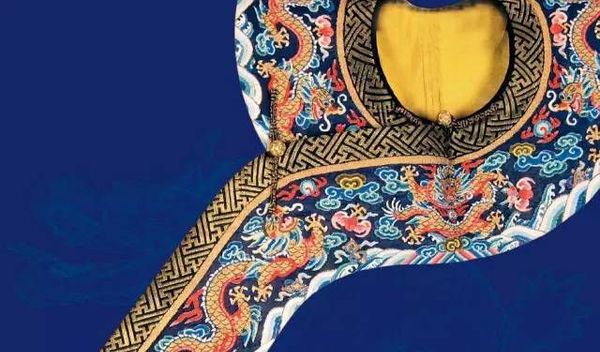

由于種種歷史原因,,至今能夠傳承下來的后金至清初時(shí)期的宮廷帝王服飾極為稀少,,而其上帶有龍紋圖案的帝王服飾則更加彌足珍貴。沈陽故宮博物院現(xiàn)珍藏有一件清太宗皇太極御用“黃色團(tuán)龍紋常服袍”(圖1),,其上織繡有多種龍紋圖案,。該袍為典型的滿族大襟袍樣式,圓領(lǐng),箭袖(又稱馬蹄袖),,大襟裙下部四開叉,。主體由黃色織錦緞制成,緞面有暗卍字,、團(tuán)龍,、云紋等圖案,袍里為月白色暗花綾面,,面,、里中間為薄棉縫制而成,開襟處有4枚小圓銅扣,。此袍除面料有暗團(tuán)龍紋外,,在袍的領(lǐng)口處、箭袖處,,均有明顯的織金云龍紋,為我們了解清初織繡品上的龍紋提供了最好實(shí)證,。

清皇太極御用黃色團(tuán)龍紋常服袍

袍服面料為暗團(tuán)龍紋,,其領(lǐng)口、袖口處均為織金云龍紋,。全長130厘米,,袖長83厘米,腰寬62厘米,,下擺102厘米,。此件常服袍被鑒定為國家一級(jí)文物

龍馭天下 唯我獨(dú)尊

清初隨著國家各項(xiàng)封建禮制開始建立,對汗王(皇帝),、王公貝勒,、文武百官的服飾定制也開始產(chǎn)生。天聰六年(1632年)12月,,皇太極兩次傳旨,,對汗王、八旗諸貝勒及其福晉(妻子),,自領(lǐng)旗大人以下,,帶子章京、護(hù)軍及牛錄下,、閑散富人等以上,,所有人的服飾作出規(guī)定?;侍珮O明確提出:除汗王(皇帝)之外,,任何人“勿服黃緞及縫有五爪龍等服。若系汗所賜者,方許服用”,。

崇德元年(1636年)5月,,皇太極將國號(hào)由大金改稱大清,并制定了一系列宮廷服飾制度,,對貴族及其家眷的冠帽,、服裝、配飾等詳加規(guī)定,,最后強(qiáng)調(diào):“其衣服,、馬鞍、轡頭,、馬韂(chan),、翎管、坐子,,有仿上越分備用五爪龍,、鳳凰、黃緞?wù)?,概行禁止,。不得穿用黃衣,倘有先制成者,,俱令拆毀,。上述各項(xiàng),倘有仿御用式樣仿造者,,著嚴(yán)行禁止,。”

大清開國皇帝皇太極在服飾上的訓(xùn)令,即服裝用色和服裝紋飾,,一直是后代皇帝始終遵行的法寶,,“明黃顏色”及“五爪龍紋”在《大清會(huì)典》中被確定為皇帝專用,成為皇帝服飾高于諸王,、貝勒服飾的特殊標(biāo)識(shí),。

乾隆時(shí)期,清宮服飾制度已趨于完善,,按照定制,,皇帝的服裝有禮服、吉服,、常服,、行服、雨服等不同類別,,其中禮服和吉服上的龍紋最多,,而且是必須織繡有五彩龍紋圖案,;常服和行服上的龍紋相對較少,而且大多為袍服面料上的明,、暗織錦龍紋,。

皇帝禮服上的龍紋

清朝皇帝的禮服是其理政、祭祀時(shí)所穿著的服裝,,帶有龍紋的禮服主要包括朝服,、袞服兩類。

朝服,,亦稱朝袍,,其外形為上衣下裳式,其實(shí)為上下連為一體的袍服(圖2),。圓領(lǐng),,附披肩領(lǐng),右衽大襟,,緊身窄袖,,袖口為馬蹄袖。分為冬,、夏朝服兩種形式,。朝服多以明黃色織錦緞、綢,、紗等材料制作。冬朝服上繡10條龍紋,,其中前后胸部及左右兩肩部各繡一條正龍,,腰部以下襞積處共繡6條行龍;夏朝服上繡38條龍紋,,其中前后胸部及左右兩肩部各繡一條正龍,,腰帷共繡5條行龍,衽里繡一條正龍,,襞積處前后共繡18條團(tuán)龍,,裳(裙)上前后共繡2條正龍、4條行龍,,披領(lǐng)上共繡2條行龍,,左右箭袖之上各繡一條正龍。除龍紋之外,,皇帝冬夏朝服之上另于衣之前后繡有皇帝專用的“十二章”圖案(即日,、月、星辰,、山,、龍,、華蟲、宗彝,、藻,、火、粉米,、黼,、黻等圖案)。

清明黃江綢金龍出鳳夾朝袍

全長136厘米,,袖長84厘米,,袖口寬23厘米,腰寬73厘米,,下擺124厘米

皇帝朝服除常見的明黃色地以外,,還具有其他多種顏色。黃色朝服,,主要使用在宮廷各項(xiàng)禮儀場合,,而在皇帝出宮參與不同祭祀活動(dòng)時(shí),則要根據(jù)所祭場所不同,,穿著不同顏色的朝服(圖3),。如皇帝祭祀地壇、天壇,、日壇,、月壇等處,要分別穿著黃色,、青色,、紅色、月白色等不同顏色的朝服(圖4),,顯示出天人合一的思想觀念,。其他顏色朝服的樣式,均與黃色朝服相同,,衣裳上的龍紋也各為38條,。

清嘉慶帝祭日朝服

清月白地緙絲五彩金龍單朝袍

全長136厘米,袖長74厘米,,腰寬74厘米,,下擺143厘米

袞服,為穿于袍服外面的長褂式罩衣,,是皇帝在禮儀場合穿用的外罩服裝(圖5),。圓領(lǐng),對襟,,平袖,,左右及后面有開裾,。常以石青緞料制作,也有紗,、棉等區(qū)別,。袞服面料多為素色,衣上共有4條龍紋,,在前后胸部及左右兩肩部,,各縫有繡好的圓形五爪團(tuán)龍紋補(bǔ)子。

清石青緞彩繡平金團(tuán)龍袞服

全長106厘米,,袖長73厘米,,袖口寬30厘米,腰寬80厘米,,下擺116厘米

皇帝吉服上的龍紋

清朝皇帝的吉服主要指龍袍,,又稱盛服,是皇帝參加宮廷慶典,、筵宴,、大婚等穿用的服裝。

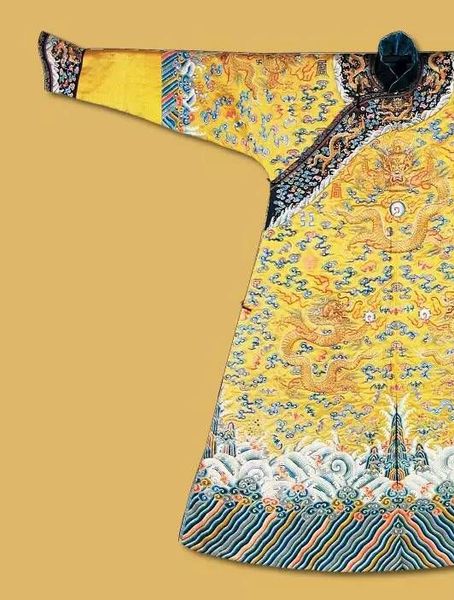

龍袍,,為滿族傳統(tǒng)的袍服款式(圖6),,右衽大襟式,圓頸,、馬蹄袖,,四開裾。領(lǐng)口,、開襟,、馬蹄袖等處多用石青緞地,,并用金線,、彩線繡制金龍,、海水,、朵云圖案,。袍身共有9條龍紋,即前胸,、后背各有一條正龍,,下側(cè)左右各有一條升龍,左右肩部各有一條升龍,,右側(cè)內(nèi)襟里另有一條行龍,。龍袍在前后看時(shí)均可見5條金龍,恰與“九五之尊”相吻合,。龍袍上的紋飾除龍紋之外,,還有傳統(tǒng)的“十二章”紋樣,,袍下擺另有海水江崖、八寶立水等紋飾,。

清明黃緞彩繡平金龍棉龍袍

全長144厘米,,袖長89厘米,袖口寬16.6厘米,,腰寬68.5厘米,,下擺123厘米

皇帝常服、行服上的龍紋

常服,,是皇帝平時(shí)做事時(shí)穿用的服裝,,在其參加大祀、中祀及遇有特殊情況祭祀時(shí),,也穿用常服袍,。

清朝皇帝的行服,是皇帝外出巡幸,、騎射,、圍獵、出征及祭陵,、謁廟時(shí)穿用的袍服,,行服主要包括行服袍(缺襟袍)、行服褂,、行裳等服裝,。

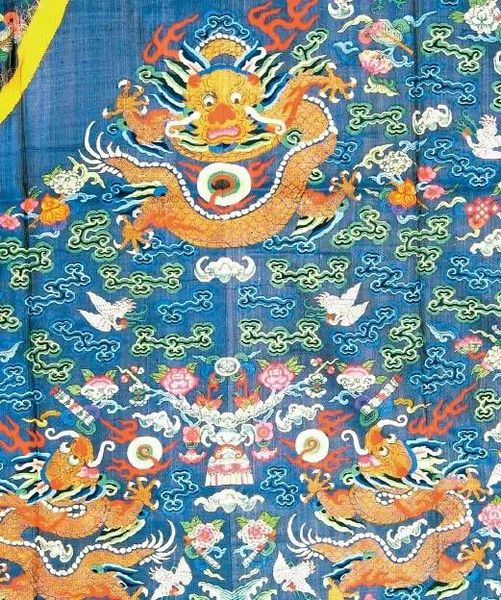

根據(jù)清朝定制及清宮傳世文物來看,皇帝常服,、行服上的龍紋要遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于禮服和吉服,,而且常服、行服上的龍紋很少有五彩繡品,,多為面料上的明,、暗織錦龍紋(圖7),有的則采用團(tuán)花,、團(tuán)壽字等其他紋飾,,或是完全采用素色無紋飾的面料。

清藍(lán)地緙絲云龍常服袍料局部

皇帝戎服和其他服飾上的龍紋

清朝皇帝除在禮服,、吉服上大量使用龍紋圖案外,,在戎服和其他服飾上也有對龍紋的制作,以此顯示皇帝貴為天子的至尊與威嚴(yán),。

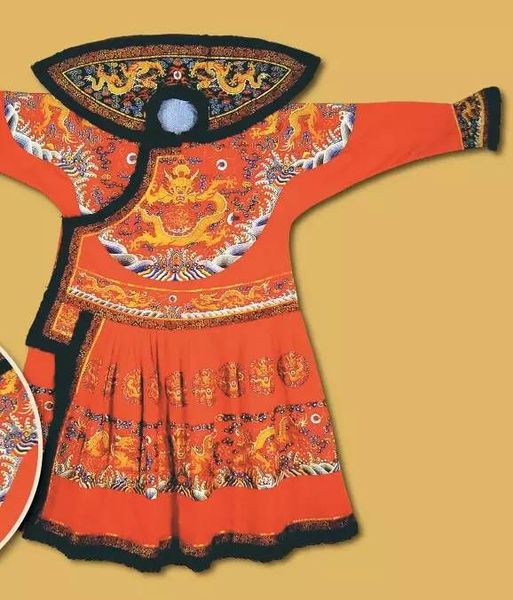

從北京故宮,、沈陽故宮現(xiàn)存的清帝御用戎服看(圖8),服裝上面大多織繡有標(biāo)準(zhǔn)的龍紋圖案,,具體來說,,無論是御用胄盔,、護(hù)頸、披肩,,還是上身甲衣,、下部甲裳,乃至服裝上的左右護(hù)腋,、前后遮縫等,,均飾有或獨(dú)立或成組的龍紋。由于這些龍紋形象普遍采用金線縫制,,使得整個(gè)戎服光彩熠熠,,耀眼生輝。

清藍(lán)緞平金龍銅釘棉甲 甲上有金線縫制的龍紋

至于皇帝其他服飾上制有的龍紋圖案,,其數(shù)量也不少,,如便帽、夾褲,、套袖,、棉襪(圖9)、高腰朝靴及各式荷包,、火鐮,、活計(jì)等等,品種豐富,,琳瑯滿目,。

清白布湘色邊高腰棉襪 襪腰上織有精致的云龍紋

編輯:陳佳

關(guān)鍵詞:清代帝王 豪華龍袍 神龍悠久 龍馭天下