首頁>國家榮譽·委員風采

國家榮譽·委員風采丨李振聲:播撒希望的種子

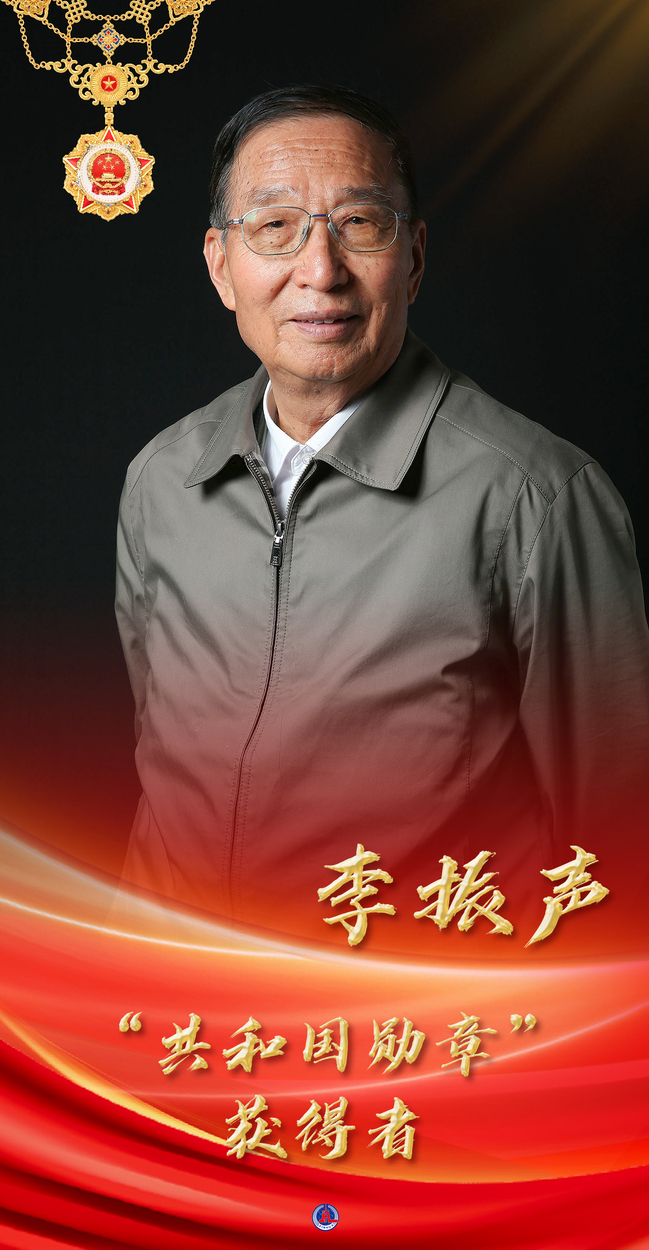

李振聲簡介 中國小麥遠緣雜交育種奠基人,,農業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略專家,,中國科學院院士,,中國科學院原副院長,中國科學院遺傳與發(fā)育生物學研究所研究員,。第八,、九屆全國政協(xié)常委。2006年獲國家最高科學技術獎,,2024年獲“共和國勛章”,。

李振聲在試驗田里。新華社記者 金立旺 攝

開欄的話

偉大時代呼喚偉大精神,,崇高事業(yè)需要榜樣引領,。

黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央作出重大決定,,對那些為國家建設和發(fā)展建立了卓越功勛的杰出人士和為促進中外交流合作作出杰出貢獻的國際友人授予國家最高榮譽,,推動全社會尊崇英雄、學習英雄,、爭做英雄,,引領新時代成為崇尚英雄、成就英雄,、英雄輩出的時代,。

2024年9月29日,,在迎來中華人民共和國成立75周年之際,習近平總書記向國家勛章和國家榮譽稱號獲得者頒授勛章獎章并發(fā)表重要講話,。自2019年首次集中評選頒授國家勛章和國家榮譽稱號以來,,一大批英雄模范獲得表彰。

在這些受到表彰的英雄模范中,,有不少擔任或曾擔任全國政協(xié)委員,。他們?yōu)閲液兔褡褰⒘俗吭焦祝菑V大政協(xié)委員學習的榜樣,。

為更好弘揚英雄精神,、傳承榜樣價值,匯聚起新征程上共襄強國建設,、民族復興偉業(yè)的磅礴力量,,本報從今日起開設“國家榮譽·委員風采”專欄,深入報道他們的先進事跡和突出貢獻,,敬請關注,。

習近平總書記強調:“保障國家糧食安全是一個永恒課題,任何時候這根弦都不能松,?!?/p>

“王者以民人為天,而民人以食為天,。”“洪范八政,,食為政首,。”人類文明發(fā)展至今,,如何解決吃飯問題始終是頭等大事,。

在傳統(tǒng)農業(yè)為主的中國,更是如此,。直到20世紀90年代,,我們還在面對世界的質疑:誰來養(yǎng)活中國?當時有人通過測算得出:就算將世界市場上的糧食全部賣給中國,,也不夠滿足中國的需要,。中國將會讓世界挨餓!

如今,,中國共產黨帶領全體人民,,經過艱苦努力全面建成小康社會,歷史性地解決了絕對貧困問題,,從“新中國成立之初4億人吃不飽”到“進入新時代14億多人吃得好”,,“誰來養(yǎng)活中國”的答案響徹寰宇——中國人自己養(yǎng)活中國,!

多年來,在全國政協(xié)各類協(xié)商議政活動中,,關于糧食安全的議題頻頻出現,,從推進糧食定價機制、補貼政策和收儲制度改革到解決農產品銷售難,,從保障農產品質量安全到建立健全種業(yè)資源建設體系,,從加強高標準農田建設再到調動種糧農民和糧食主產區(qū)的種糧積極性……一場場會議、一次次調研,、一件件提案的背后,,凝結著來自我國農業(yè)領域全國政協(xié)委員的心血和智慧。

他們撣去鄉(xiāng)間的土,、洗去鞋底的泥,,在全國政協(xié)各種會議活動中,用或激昂或平靜的聲音剖析著問題,、闡釋著建議,,為國躬身做事,為民建言發(fā)聲,。我國小麥遠緣雜交育種奠基人,、農業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略專家李振聲,就是其中的杰出代表,。

這位與“雜交水稻之父”袁隆平委員并稱為“南袁北李”的農業(yè)科學家,,始終把“讓中國人吃飽飯、吃好飯”當成一生追求的目標——

系統(tǒng)研究小麥與偃麥草遠緣雜交并育成了“小偃”系列品種,,開創(chuàng)了小麥遠緣雜交品種在生產上大面積推廣的先例,;

創(chuàng)建藍粒單體小麥和染色體工程育種新系統(tǒng),開辟了小麥磷,、氮營養(yǎng)高效利用的育種新方向,;

組織實施農業(yè)科技“黃淮海戰(zhàn)役”、提出并推動“渤海糧倉”項目建設,,為促進我國糧食增產,、保障國家糧食安全發(fā)揮了重要作用……

一生只干一件事、干成一件事:解決中國人吃飽飯這個大難題,。

一粒良種萬民安

習近平總書記強調,,農業(yè)現代化,種子是基礎,。對這句話,,李振聲有極為深切的感受。

1931年出生在山東農村的李振聲小時候啃過樹皮借過糧,,甚至見過人活活餓死,,貧困與饑餓幾乎成為他青少年時唯一的記憶,。父親去世后,為了減輕家中負擔,,1948年輟學的李振聲到濟南找工作,。這一年,濟南剛剛解放,,恰逢山東農學院正在招生,,一則“免費食宿”的招生啟事,打開了李振聲的求學之門,。

“新中國讓我有飯吃,,又能上大學,這是我過去從不敢想的事情,。國家培養(yǎng)了我,,我應該向國家作出回報?!币痪涑兄Z,,奮斗一生——

1956年,我國人均糧食產量約306公斤,,遠低于人均400公斤的國際糧食安全線,。當時,被稱為“小麥癌癥”的條銹病正在我國黃河流域肆虐,,導致小麥一年減產超百億斤,,而全國糧食全年總產量也不過2000億斤。年輕的共和國遇上了糧食危機,,為此,,周恩來總理專門作出批示要像對付人類的癌癥一樣抓小麥條銹病。

這一年,,李振聲來到位于陜西楊凌的中國科學院西北農業(yè)生物研究所工作。

那是李振聲第一次領教“小麥癌癥”的厲害——遠看,,麥田里一片黃,;近看,葉片上全是“銹”,。田里轉一圈,,不管什么顏色的褲子,出來都被“染”成了黃褲子,??吹睫r民蹲在地頭無助地哭,李振聲心里很難受,。

挨餓方知糧食貴,,耕耘更懂良種難,。

“能不能將野草與小麥雜交,培育出一種抗病性強的小麥品種,?”一個大膽的想法涌上來,。經過數千年的人工栽培,小麥就像嬌生慣養(yǎng)的孩子,,對病害的抵抗能力不斷減弱,。但自生自滅的野草卻頑強地活了下來?!靶←満湍敛菔沁h緣,,讓小麥的后代獲得牧草的抗病基因,有三道難關擋在面前:一是雜交不親和,,很難實現雜交,;二是雜交種不育,后代像騾子一樣沒有生育能力,;三是后代‘瘋狂分離’,,抗病性狀很難保持?!弊源?,李振聲和他的團隊開始了艱難的研究工作,一次次地重復鑒定,、篩選……

苦心人,、天不負。一晃8年過去,,機遇終于出現,。

1964年夏天,小麥成熟之前接連下了40多天的雨,。李振聲清晰地記得那一天是6月14日,,當天陽光極強,溫度陡升,,一天之內幾乎所有的小麥都青干了,。在這1000多株小麥雜交后代當中,只有一株葉片金黃,、顆粒飽滿,。這就是“小偃55”,正是后來大名鼎鼎的“小偃6號”的“祖父”,。

1979年,,李振聲終于在“小偃55”的基礎上將長穗偃麥草的抗病和抗逆基因成功轉移到小麥上。育成小麥新品種“小偃6號”,,他和他的團隊用了23年時間,。

站在成功的今天去回望,,知道一定會通向成功。但在艱辛探索的歷程中,,誰也不知道路在何方,?質疑日增、壓力不斷,。而在育種界,,“終生不育”的情況并不鮮見。因而,,在全國政協(xié)委員閔慶文看來,,“李振聲先生最大的貢獻在于小麥遠緣雜交研究。最了不起的,,是在逆境中依然堅持的精神,。”

“小偃6號”開創(chuàng)了小麥遠緣雜交品種在生產上大面積推廣的先例,。據統(tǒng)計,,它衍生出的80多個小麥品種,在中國已累計推廣3億畝以上,,增產小麥超過150億斤,。具備高產、優(yōu)質,、抗病,、耐逆等性狀的“小偃6號”也是我國育種界的“長跑選手”,在我國持續(xù)種植長達20多年,。

黃河流域流傳的“要吃面,,種小偃”的諺語,不僅是農民對豐收的希望與信心所在,,更是對一粒良種的最高評價,。

多年后,當李振聲無數次回顧當年的研發(fā)過程和成果,,心中始終回響著習近平總書記強調的那句話:“中國人的飯碗要牢牢端在自己手中,,就必須把種子牢牢攥在自己手里?!?/p>

力勤瘠地亦良田

14億多人的吃飯是什么概念?每天要消耗70萬噸糧,、9.8萬噸油,、192萬噸菜、23萬噸肉,、9萬噸禽蛋,、10萬噸奶……如此龐大的數字里,,糧食是重中之重。

習近平總書記強調:“十幾億人口要吃飯,,這是我國最大的國情,。良種在促進糧食增產方面具有十分關鍵的作用。要下決心把我國種業(yè)搞上去,,抓緊培育具有自主知識產權的優(yōu)良品種,,從源頭上保障國家糧食安全?!?/p>

黨的十八大以來,,以習近平同志為核心的黨中央高度重視國家糧食安全,提出“谷物基本自給,、口糧絕對安全”的新糧食安全觀,,確立“以我為主、立足國內,、確保產能,、適度進口、科技支撐”的國家糧食安全戰(zhàn)略,,走出了一條中國特色糧食安全之路,。如今,我國糧食產量已經連續(xù)10年穩(wěn)定在1.3萬億斤以上,,2024年首次突破1.4萬億斤,。

豐饒豈是天賜,努力正當其時,。

從20世紀80年代一直到本世紀初,,我國糧食產量多次經歷徘徊期。那些年,,李振聲以中國科學院副院長,、全國政協(xié)常委的身份,跑遍了全國各地的農村,,調研了不計其數的農田,,多次在關鍵之時挺身而出——

第一次,李振聲提出在黃淮海地區(qū)進行中低產治理的建議,,并帶領400多名科技人員深入黃淮海地區(qū),,與地方科技人員合作開展了大面積中低產田治理工作。我國糧食年產量從4000億公斤增長到4500億公斤,,僅黃淮海地區(qū)就增產252.4億公斤,,農業(yè)科技的“黃淮海戰(zhàn)役”打贏了!

第二次,李振聲與同事動手開展新增糧食500億公斤的課題,,他們的對策大膽而務實:由4500億公斤跨越到5000億公斤,!

第三次,李振聲在分析我國糧食生產減產原因的基礎上,,提出了爭取3年實現糧食恢復性增長的對策建議……

靠誰來養(yǎng)活中國,?

2005年4月,中國人李振聲的回答久久回蕩在博鰲亞洲論壇上:“中國人能夠養(yǎng)活自己,!現在如此,,將來我們相信憑著中國正確的政策和科技與經濟的發(fā)展,也必然能夠自己養(yǎng)活自己,!”

此后,,2006年我國糧食產量達4974.5億公斤,基本實現恢復性增長,。2010年,,我國人均糧食占有量首次超過國際糧食安全標準線,達到409公斤,!

2009年,,我國在糧食產量實現六連增的基礎上,制定了到2020年增糧500億公斤的規(guī)劃目標,。

新的國家任務來了,,該如何完成?

李振聲深思熟慮:“中低產區(qū)應該發(fā)揮大作用,!”

早在2008年,,李振聲指導團隊在河北滄州南皮縣的鹽堿地上種“小偃81”冬小麥。當白花花的鹽堿地產出的小麥竟比當地小麥平均畝產增加一二百斤時,,在場所有人看到了新的希望:中低產田能實現糧食的增產增效,!

2010年春節(jié)期間,李振聲在家中的書桌上寫下筆力遒勁的四個大字——“渤海糧倉”,,在場的劉小京眼前一亮,。這位后來的“渤海糧倉科技示范工程”首席科學家,始終記得李振聲曾說過:“作為科學院的單位要站在國家層面考慮問題,,要面向國家重大需求做工作,,環(huán)渤海鹽堿地和中低產田是塊硬骨頭,那里海拔低,、地下水位淺,,如果做好了,是對國家農業(yè)發(fā)展和糧食安全大的貢獻,?!?/p>

2013年,中國科學院和科技部聯(lián)合河北、山東,、遼寧和天津啟動實施國家科技支撐計劃項目“渤海糧倉科技示范工程”,李振聲是這個項目的倡導者,。從2013年到2017年,,“渤海糧倉科技示范工程”5年累計示范推廣8017萬畝,累計增糧100多億公斤,,節(jié)本增效187億元,,節(jié)水43億立方米,為中低產田糧食增產增效提供了樣板,。

如今,,隨著經濟發(fā)展和消費升級,我國居民口糧消費總量在糧食消費結構中比例下降至27%,,人均肉蛋奶消費量則增長了近3倍,,這使得我國每年生產飼料糧的原糧達到糧食總產量的一半。

新的課題接踵而至——如何確保飼料糧安全,?

年近90歲的李振聲,,又在2020年提出了建設“濱海草帶”的戰(zhàn)略構想——通過種草養(yǎng)畜,實現我國環(huán)渤海地區(qū)1000萬畝濱海鹽堿地的高效利用,,以解決我國鹽堿荒地利用與依賴進口飼料糧問題,。

“種植飼草有兩個作用:供養(yǎng)牲畜、改良土壤,?!奔以陉兾鳌⒊赃^小偃麥的中國科學院遺傳與發(fā)育生物學研究所副研究員李宏偉是李振聲的學生,,最多時,,李振聲一天會發(fā)十幾條微信向他了解“濱海草帶”的進展情況。

2021年10月21日,,習近平總書記在黃河三角洲農業(yè)高新技術產業(yè)示范區(qū)考察調研時強調,,“要加強種質資源、耕地保護和利用等基礎性研究,,轉變育種觀念,,由治理鹽堿地適應作物向選育耐鹽堿植物適應鹽堿地轉變,挖掘鹽堿地開發(fā)利用潛力,,努力在關鍵核心技術和重要創(chuàng)新領域取得突破,,將科研成果加快轉化為現實生產力?!?/p>

習近平總書記的講話讓李宏偉信心倍增,,更讓他驗證了老師當年的設想:鹽堿地里一定能建起壯觀的“濱海草帶”!

親手傳承啟靈篇

習近平總書記強調,“要造就規(guī)模宏大的青年科技人才隊伍,,把培育國家戰(zhàn)略人才力量的政策重心放在青年科技人才上,,支持青年人才挑大梁、當主角,?!?/p>

從育種增產到建言糧食安全,再到中低產田和鹽堿地改造,,無論是科研還是實踐,,李振聲為國家貢獻不只是良種,更有良才——一大批農業(yè)科技人才在他的培育和帶領下,,正在成長為我國農業(yè)科技的中堅力量,。

75歲之后,李振聲給自己確定了晚年“三大任務”,,其中第一項就是繼續(xù)培養(yǎng)青年科技人才,。在學生們的眼里,李老師一直行走在祖國大地上,,他尊重科學,、親近農民,一直用最樸素的實際行動引領著他們朝著正確的方向前進,。

鄭琪2002年成為李振聲的博士生,,帶著“必須跟著國家需求做事”的師道教誨,她從2012年起負責長穗偃麥草與小麥遠緣雜交后代的規(guī)?;瘎?chuàng)制和鑒定,。這項遠緣雜交的研究在今天的重啟,不是為了解決種質的“有沒有”,,而是致力于完善種質的“豐富與更好”,。據鄭琪介紹,小偃麥種質資源庫目前已創(chuàng)制了1000多份穩(wěn)定的獨立材料,,未來可以供不同研究者使用,。“之所以選擇這項研究,,就是因為我覺得這是國家需要的,。”今天的鄭琪也越來越像李振聲,,她誓言將自己的論文寫在祖國大地上,。

除了帶學生,李振聲也很重視青年科技人才的系統(tǒng)性培養(yǎng)——1995年全國政協(xié)八屆三次會議期間,,李振聲作為常委聯(lián)名42位全國政協(xié)委員提出提案,,呼吁重視生物學教育,。

現代生物學在自然科學中占有重要地位。但20世紀90年代,,我國各地陸續(xù)決定高考免試生物學,。“中學生物學教育處于瀕危狀況,!”1994年,,71位中國科學院院士就加強我國生物學教學的迫切性聯(lián)名致信中央并得到批示。李振聲在提案中急切呼吁有關部門:“建議全面提高教學質量,,落實中央領導批示,切實加強生物學教育,?!?/p>

如今,生物學作為我國現代教育中最具發(fā)展前景的學科之一,,吸引了越來越多的青年一代投身其中搞研究,、做應用。

當小小的種子,,成為世界范圍內科技較量的新賽道,,一些佼佼者,也循著李振聲履職的足跡,,出現在全國政協(xié)協(xié)商議政的活動中,,踏上了助力我國現代農業(yè)創(chuàng)“芯”事業(yè)的薪火征途。

當年近耳順的全國政協(xié)委員曹曉風在全國政協(xié)“建立健全種業(yè)政策支持體系”雙周協(xié)商座談會上結合自己改造荒地的實踐和建議侃侃而談時,,她耳畔回響著10年前李振聲的建議:“能不能考慮研究東北的堿土,?如果能夠把這樣的土地改造好,對于保障我們國家糧食安全會有很好的效果,?!?/p>

當年過不惑的全國政協(xié)委員達瓦頓珠在高寒缺氧的西藏高原上日復一日、年復一年地躬身青稞地,,研究青稞育種時,,最讓他不悔的就是自己20年前攻讀碩士研究生時,受到李振聲事跡的感召,,投身遠緣雜交育種專業(yè)……

這是農業(yè)科技的傳承,,也是委員建言的接續(xù),始終不變的都是對我國糧食安全這一“國之大者”的關注與付出,。

獲國家最高科學技術獎后,,李振聲把獎金全都捐給中國科學院遺傳與發(fā)育生物學研究所,作為學生的“助學基金”,。

“我不過是集體成果的一個代表,?!痹诶钫衤暱磥恚瑐€人正如一粒小麥——麥粒太小,,難以計重,,人們只好拿1000顆麥粒來稱重,這被稱為“千粒重”,。而個人只有在集體中,,才能夠以“千粒重”的方式體現自身的價值和分量。

李振聲恰如一粒種子,,一粒給人帶來希望的種子——新中國給了他希望,,他用一生把希望回報這片大地,為年輕人,,也為這個國家,。(本報記者 韓 雪)

編輯:李敏杰