首頁>書畫>畫界雜志>2023年第一期

脫盡習(xí)氣 澹然天真

——南田先生惲壽平的“逸格”

一、 畫史中的“逸品”說

“逸”作為畫之一品,,最早出現(xiàn)于南北朝時期謝赫《古畫品錄》第三品“姚曇度”條,其曰:“畫有逸方,巧變鋒出。魑魅神鬼,,皆能神妙。同流真?zhèn)?,雅鄭兼善,。莫不俊拔,,出人意表,。天挺生知,學(xué)非能及,。”在此中,,謝赫強調(diào)了“逸”品之奇、巧,、兼的特點,,肯定了此格出于個人性分,非學(xué)而至,。初唐書論家李嗣真則作《書后品》,,將“逸品”置于其他九品之上而作為最高品級。晚唐畫論家朱景玄《唐朝名畫錄》以王墨,、張志和,、李靈省作為逸品之則,稱“此三人非畫之本法,,故目之為逸品,,蓋前古之未有也”“其格外有不拘常法,又有逸品以表其優(yōu)劣也”,,亦是延續(xù)了謝赫之基調(diào),。至宋人黃休復(fù)《益州名畫錄》高標(biāo)“逸品”,置于傳統(tǒng)“神,、妙,、能”三品之上,并稱“畫之逸格,,最難其儔,。拙規(guī)矩于方圓,鄙精研于彩繪。筆簡形具,,得之自然,。莫可楷模,出于意表,,故目之曰‘逸格’爾,。”強調(diào)了“逸”之異于神,、妙,,因其純由天性自然,摒棄教化造作與精工細(xì)研,,而得之于規(guī)矩法度之外的特性,,這為惲南田“逸品說”的文人審美性格奠定了理論基礎(chǔ)。

花卉冊頁·臨陳白陽山人法(國畫)-惲壽平-臺北故宮博物院藏

以趙孟頫,、元四家,、吳門沈文至董其昌一脈而傳承,文人畫風(fēng),、畫論以及由此帶來的審美興味,,統(tǒng)攝著明末的整個藝文界。而藝術(shù)市場亦敏銳地捕捉到這一氣息,,職業(yè)畫家取法文人畫風(fēng)格,,甚至連題畫語句也抄襲模仿,動輒便稱氣韻如何(參見劉巧楣《晚明蘇州繪畫中的詩畫關(guān)系》《藝術(shù)學(xué)》,,1991年第6期),。因而“逸品”之說在此時的泛濫,可由諸家評論中窺見,,如張丑《清河書畫舫》謂時人“但尚其(倪云林)老筆紛披,,而不知其早歲精細(xì)”,又“一味放縱狂怪,,托名逸第以傳乎”,;李修易在《小蓬萊閣畫鑒》中揭示其時所謂“逸品”的膚淺實質(zhì),“畫者苦門戶之繁,,逃而為逸品”,,感慨“近世之淡墨涂鴉者,輒以逸品自居,,其自欺抑欺人乎,?”此時的逸品,真正的文士目之已如野狐禪般,,成為庸人托名而博利的借口,。

《南田畫跋》中,,惲壽平對這一現(xiàn)象特有專論。其對搖筆輒稱高逸的“時史”“今人”,,以及逸品泛濫之“時趨”,,頗有微詞,并明白指出:

后世士大夫追風(fēng)效慕,,縱意點筆,,輒相矜高?;蚍庞谔鹦?,或流為狂肆,神明既盡,,古趣亦忘,。南田厭此波靡,亟欲洗之,。(中略)倘從是而仰鉆先匠,,洞貫秘涂,庶幾洗刷頹靡,,一變還雅,。

“縱意點筆,,輒相矜高”正是李修易所論“淡墨涂鴉”而以“逸品自居”的現(xiàn)象,。惲氏以為這些畫作“神明既盡”,亦即未能師法造化,;“古趣亦忘”,,意謂未能得古人意趣,甚至不入古人法度,?!澳咸飬挻瞬遥接粗?、“癡翁墨精,,汩于塵滓久矣,愿借《秋山圖》,,一是正之”,、“吾不忍也,因為圖正之”,,云云之說,,一再出現(xiàn),可見其以糾正時弊為己任,。惲氏所以精心整合,、詮釋以“逸品”說為旨?xì)w的繪畫美學(xué)者,,正欲“洗刷頹靡,一變還雅”也,。

花卉冊頁·臨唐解元法(國畫)-惲壽平-臺北故宮博物院藏

“不落畦徑,,謂之士氣;不入時趨,,謂之逸格”,,惲壽平“逸格”之說,乃是力挽時弊的苦心嘗試,,是對時之所趨的有力反駁,,更是對創(chuàng)作實踐的指導(dǎo),使之成為常州派的主要風(fēng)格導(dǎo)向,。惲氏論“逸格”興衰之跡云“其創(chuàng)制風(fēng)流,,昉于二米,盛于元季,,泛濫明初”,,則是其以復(fù)歸元代“逸品”之全盛為鵠,重新發(fā)明“逸品”說的,。

二,、 南田“逸品”觀解說

惲壽平集中討論“逸品”,可以下段畫跋文字作為中心,,從而統(tǒng)攝其他材料:

“逸品,,其意難言之矣,殆如盧敖之游太清,,列子之御泠風(fēng)也,;其景則三閭大夫之江潭也;其筆墨如子龍之梨花槍,、公孫大娘之劍器,,人見其梨花龍翔,而不見其人與槍劍也,?!?/span>

在這段文字中,南田從“意”“景”“筆墨”三個角度討論“逸品”在創(chuàng)作實踐中的具體要求,。南田言逸品之“意”者,,以盧敖、列御寇二位高人逸士作比,。盧敖之典,,出于《淮南子·道應(yīng)訓(xùn)》。盧敖游北海,,見一士深目而玄鬢,,淚注而鳶肩,。盧敖愿與之為友,士者曰:“吾與汗漫期于九垓之外,,吾不可以久駐,。”而后舉臂竦身,,遂入云中,,盧敖仰而視之弗見。而列子之御泠風(fēng),,語出《莊子·逍遙游》:“夫列子御風(fēng)而行,,泠然善也……若夫乘天地之正,而御六氣之辯,,以游無窮者,,彼且惡乎待哉?”解讀此段,,眾家皆以南田在此引二例者,,即是要說明逸品之飄灑飛翔、游于玄境的狀態(tài),。此說雖近,,但終未能領(lǐng)會南田于典故背后的真正表達。今以《南田畫跋》中其他文字作為輔助,,觀察隱藏于文字間的深意,。

“高逸一種,蓋欲脫盡縱橫習(xí)氣,,澹然天真,。所謂無意為文乃佳,故以逸品置神品之上,。若用意摹仿,去之愈遠(yuǎn),?!?/span>

“畫有高逸一種,用筆之妙,,如蟲書鳥跡,,無意為佳。所謂遺筌舍筏,,離塵境而與天游,。清暉澹忘,不可以言傳矣,?!保ㄔ搱D原跡為《石渠寶笈》卷二十七《重華宮八》著錄《惲壽平五清圖》軸,。《南田畫跋》中有相似文字,,但內(nèi)容不及此豐富,,故錄之。)

“純是天真,非擬議可到,乃為逸品……此正倪迂所謂寫胸中逸氣也,?!?/span>

可以看到,南田討論逸品之“意”,,實則是對于“意”的超越,;其引盧敖、列子為例,,實則是強調(diào)與盧,、列相對的“深目而玄鬢,淚注而鳶肩”之高士,,以及“乘天地之正,,御六氣之辯”之神人,他們才是真正無待于天地之間而自由天真的“天際真人”,。正所謂“無意為文乃佳”,,南田用“脫”“遺”“離”等字匯,表達對于刻意和技巧,、機心的抗拒,。他排斥僵化的模仿、形式和知識的分析以及時俗畫家的縱橫習(xí)氣,,更強調(diào)對于“天真”“無意”之境的追求,,以期達到“傲睨萬物之容”的恣肆不羈、元氣噴薄,、游于法度之外而無所倚待的狀態(tài),。這才是“天際真人”的境界,是一種無待乎外物他人,,無拘于形式規(guī)矩,,而全出于一己之生命心靈的妙悟與敞亮。這種與天同游的境地,,才是“逸”之真“意”,,而只有這種難以用文字簡單概括的超越,才會使南田發(fā)出“難言之矣”的感慨,。

山水花鳥冊·溪山行旅(國畫)-惲壽平-北京故宮博物院藏

南田言逸品之“景”者,,以三閭大夫屈原之涉江潭為比,實際上道出了其“輕賤世俗,,獨立高步”的山水畫表現(xiàn)目的,。他偏愛雪景寒林山水,,追求清寒、荒寂的趣味,,愿以一片冰潔澄明的藝術(shù)世界,,刊落世事的紛雜污濁與人生的名利塵滓。以“瀟散歷落,,荒荒寂寂,。有此山川,無此筆墨,。運斤非巧,,規(guī)矩獨拙。非曰讓能,,聊得吾逸”之句,,寫出了心中真正追求的“吾逸”。正是在這蒼莽豪率,、古趣盎然的荒寒山水景色之中,,滌蕩出屈子一般不平之氣,洗發(fā)出孤迥飄逸,、不與世俗同污的清凈之性,。

寫景冊頁(國畫)-惲-向--美國大都會博物館藏

南田言逸品之“筆墨”者最為詳實,并有數(shù)段文字專從筆墨角度進行分析,,這也成為其逸品說對于后世的指導(dǎo)意義的集中所在,。如:

“高逸一種,不必以筆墨繁簡論……正所謂沒蹤跡處,,潛身于此,。想其高逸,庶幾得之,?!?/span>

南田筆鋒直入命意中心,以“沒蹤跡處,,潛身于此”作為其逸品論中對于筆墨的最終要求,。這種認(rèn)識并非南田獨有,其思想來源或可從伯父香山翁處覓得,。南田曾記香山翁語曰:“須知千樹萬樹,無一筆是樹,;千山萬山,,無一筆是山;千筆萬筆,,無一筆是筆,。有處恰是無,,無處恰是有,所以為逸,?!?/span>而在香山與南田的作品中,畫家,、實景,、筆墨便在這有無之間化而為一,因而“人見其梨花龍翔,,而不見其人與槍劍也”,,已經(jīng)無法也不用去區(qū)分是真是幻,是有是無,,正如香山所言:“逸品之畫,,筆似近而遠(yuǎn)愈甚,似無而有愈甚,。其嫩處如金,,秀處如鐵。所以可貴,,未易為俗人言也,。(題自作畫與周櫟下)”(陳撰《玉幾山房畫外錄》,《美術(shù)叢書》初集,。)在有無之間覓得其可貴之處,,文人繪畫即超越對于形象真實的論證,正如大都會博物館藏惲香山十開冊頁,,其一幀曰:

“求其似處,,又求其不似處,無所取之,,取其遠(yuǎn)也,。明則不深,無所取之,,取其蒙蒙然也,。深則不明,無所取之,,取其歷歷然也,。直則不曲,無所取之,,取其直而不曲也,。促則不闊,無所取之,取其促而闊也,?!?/span>

在文人畫家看來,其作品所描繪的,,即是這蒙蒙然,、歷歷然、似與不似,、促闊之間的“真山水”,。十世紀(jì)的荊浩在《筆法記》中就曾論及山水畫之“真”的問題,強調(diào)“真者”務(wù)必應(yīng)呈現(xiàn)“氣質(zhì)俱盛”的山水之象,。這個“真”并非實體有無層面上的“真”,,而是需要捕捉其內(nèi)在特質(zhì)的“真”,是藝術(shù)家心靈直接體驗的“真”,,是消解了物我主客二元對立的“真”,。超越了有無、法度和知識的束縛,,這正是文人繪畫所具有的獨特情懷,。文人畫特以筆墨構(gòu)象,以象生境,,最終的落腳點在于對象外之象這一審美境界的呈現(xiàn),。南田寄希望于“識真者”“賞音者”,能在逸品之意,、景,、筆墨之外,與藝術(shù)家之氣韻得以和合,,而真正領(lǐng)悟南田灌注于作品中的“吾逸”:

“獨有荒寒一境,,真元人神髓。所謂士氣逸品,,不入俗目,,惟識真者能賞之?!?/span>

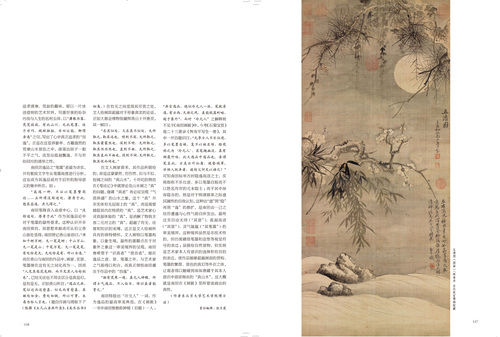

五清圖(國畫)-惲壽平-臺北故宮博物院藏

南田特捻出“冷元人”一詞,,作為逸品的最高審美典范。在《畫跋》一書中南田惟推稱鐘惺(伯敬)一人:“畫宗逸品,,絕似冷元人一派,,筆致清逸,有云西,、天游之風(fēng),。真能脫落町畦,,超于象外”,,而對“冷元人”之解釋則不見于《南田畫跋》中,。今考《石渠寶笈》卷二十三著錄《惲壽平寫生一冊》,其中一開自題識曰:“元季士人不樂仕進,,多以筆墨自娛,,復(fù)不以姓名傳,繪苑稱之為‘冷元人’,。其筆趣幽淡,,真有煙霞外味,此又逸品中逸品也,。吾謂筆至此,,方是云外仙禽,絕壑瑞草,,非供人玩弄者,,彼傖父何足以語之?”可知南田標(biāo)舉古時隱逸高潔之士,,實則指稱不樂仕進,、多以筆墨自娛而不以姓名傳世的元末隱士;而于其中深深隱含的,,則是對于明清鼎革之際遺民屬性的自我認(rèn)知,。這種由“遺”到“隱”再到“逸”的推擴,是南田由一己之經(jīng)歷遭遇與心性氣韻自所發(fā)出,,最終達至自由無待(“其意”),、孤迥高潔(“其景”)、靈氣氤氳(“其筆墨”)的審美境界,。這種境界雖然是非技術(shù)性的,,但仍需藉借筆墨和造型等視覺符號的表達;雖描繪自然景物,,但實則是藝術(shù)家本人有意識的選擇和有目的的表達,,使作品能夠超越畫面的營構(gòu)、筆墨的繁簡,、景色的真幻等外在之體,,讓觀者得以觸碰到深深潛藏于其本人意識中意欲傾訴的“真山水”,這大概就是南田在《畫跋》里所要流淌出的真性,。

(作者系北京大學(xué)藝術(shù)學(xué)院博士后)

責(zé)任編輯:張月霞

版面設(shè)計 :湯煒

編輯:畫界 邢志敏