首頁>兩岸>臺海人物

一杯心酒敬師友“黃果老”黃永松先生

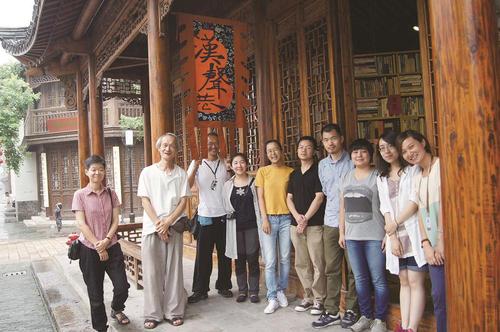

黃永松(左二)和《漢聲》雜志編輯部同事們 《漢聲》北京辦公室供圖

2024年3月4日,,臺灣知名文化出版人,、《漢聲》雜志發(fā)行人黃永松因病在臺北去世,享年81歲,。他被兩岸文化界譽(yù)為“中國民間文化守護(hù)者”,。他去世后,兩岸的讀者和朋友自發(fā)來到臺灣漢聲書店和漢聲北京辦公室悼念他,,大陸和臺灣的文化人也開始集體懷念這位貢獻(xiàn)頗多的出版人。本刊以黃先生一位大陸故友的文章,,表達(dá)對黃永松先生的懷念,。——編者

2024年3月4日早上,,看到周兵導(dǎo)演轉(zhuǎn)發(fā)了一條黃永松老師離世的網(wǎng)文,,心中一驚:突然,,太突然,突然得讓我對這則消息難以接受,,措手不及……

我問邱民:黃老師在哪里走的,?答:臺北。心中默念:我只能用一些記憶的碎片,,泡一杯“心酒”敬謝黃老師曾經(jīng)幫扶的恩情,。

當(dāng)我準(zhǔn)備構(gòu)思從哪里下筆的時候,才發(fā)現(xiàn)我對黃永松老師的了解實在是太少了,。雖然從一開始聽說他,,到第一次見到他,我都知道他和他一手創(chuàng)辦的《漢聲》雜志很了不起,,他與團(tuán)隊數(shù)十年如一日地梳理,、記錄、整理中國“民間文化,、民間生活,、民間信仰、民間文學(xué)與民間藝術(shù)”工作,,碩果累累,,但我并沒有真正細(xì)致了解過他。

初識:小酒盅的回憶

認(rèn)識黃永松老師,,不得不提一個人——導(dǎo)演邱民,。

2015年初,我和邱民搭檔籌備旅行紀(jì)錄片《行走天下》調(diào)研和策劃案期間,,邱民準(zhǔn)備帶主創(chuàng)拜訪黃永松老師,,那是我第一次聽到這個名字,知道老先生在田野調(diào)查挖掘中國民間智慧和手藝方面做了很多事,,同時也幫助過很多紀(jì)錄片的創(chuàng)作,,其中包括《舌尖上的中國》第一季,《下南洋》……但那次我因為有別的工作,,雖然當(dāng)時我們的辦公室距離《漢聲》北京編輯部僅一街之隔,,我缺席了。

第一次邁進(jìn)《漢聲》北京編輯部,,大概已經(jīng)是2018年的夏天,,那時我們在制作《中國影像方志——松陽篇》的后期,主創(chuàng)在反復(fù)修改過程中對于當(dāng)代的認(rèn)知與讀解,,總覺得高度上不去,,于是邱民第一次帶著我和小組的主創(chuàng)前去拜訪黃永松老師,那時《漢聲》北京編輯部正忙碌著《松陽傳家》最后的校審工作。

工作溝通結(jié)束后,,我和撰稿張磊跟著邱民在漢聲北京辦公室的大飯桌蹭飯,。印象中黃老師擺在我面前的小酒盅,和我小時候姥姥,、姥爺每次吃飯時,,兩人都會對飲的大約二錢的小酒盅很像,我不知道是因為對老先生的敬意,,還是因為那只小酒盅喚起了我格外親切的記憶,,我主動接過黃老師給我倒的第一杯酒,那應(yīng)該是我少有的喝白酒的經(jīng)歷之一,。

臺灣來搞民俗的倔強(qiáng)老頭

邱民在《致北京二dei子協(xié)會會長——老頭黃永松》開篇回憶:“20年前我在山西呂梁李家山村拍攝,,站山坡上往下看,一個穿著攝影背心的老頭忙著拍照,,我尋思這哪兒的老頭旅游來了,,還挺會挑地方,這么偏的山村……老頭說姓黃,,臺灣來搞啥民俗,。我當(dāng)時又蠢又倔,哪知道臺灣《漢聲》的赫赫威名,?!蔽覇柷衩瘢菏欠襁€記得那是哪一年?答:大概是2003年吧,。

數(shù)年后,,邱民在李家山拍攝了六七年的素材,完成紀(jì)錄片《黃河人家》,,2005年9月開始,,這部紀(jì)錄片獲了數(shù)個國內(nèi)外紀(jì)錄片獎項與國際電影節(jié)展映機(jī)會,用黃永松老師的話說,,也許是兩個人身上都有一股子“傻氣”吧,,兩人的緣分越結(jié)越深。

邱民回憶“打那起,,老頭一來北京,,準(zhǔn)打電話,我就跑過去,,大飯桌上認(rèn)識各種不認(rèn)識的人,。酒過三巡,老頭舉杯,,猛地酒杯一蹲,,啪地一聲,,接著一嗓子,好酒啊好酒,!冰箱里冷凍的二鍋頭,酒水發(fā)粘,,入口不辣,。反而香甜綿長。老頭開心了,,一臉的皺紋擠在一起,,又舒展來:我是北京二dei子協(xié)會的會長……喝完酒喝茶,偶爾黃老師給我念叨他焦慮,,他無奈,,但也僅是如此,老頭有的是道行,,太難的事咱不做不就不難了,?但每一件到手的事,從顏色,、裝幀,、構(gòu)圖、實地調(diào)研到行文都是謹(jǐn)小慎微,,一字一句的細(xì)琢出來,。這才是46年臺灣《漢聲》赫赫威名的由來?!?/p>

第二次拜訪黃永松老師大概是2019年9月6日,,那年夏天我開始籌備紀(jì)錄片《中國傳統(tǒng)建筑的智慧》的調(diào)研工作,那幾個月,,我一直像祥林嫂一樣四處見人就請教究竟什么是“中國傳統(tǒng)民居的智慧”,?黃永松老師安詳?shù)芈犖业睦Щ螅缓竽匕阉睦嫌褌兘榻B給我,,不僅親自牽線搭橋,,還會悄悄地告知我建筑行業(yè)各位專家老師們的師承關(guān)系,以及彼此的微妙關(guān)系,,提醒我如何規(guī)避一些相處雷區(qū),,這為我撒開了一個建筑行業(yè)的人脈網(wǎng)……

那次拜訪,還了解到漢聲編輯部將接受浙江省松陽縣邀約,,幫助把四都鄉(xiāng)當(dāng)?shù)氐?幢民居改造布置成“二十四節(jié)氣館”,,在2019年底開展一系列展陳工作,這為我們后續(xù)追蹤,,希望將黃老師帶領(lǐng)團(tuán)隊策展,、布展這個案例納入紀(jì)錄片《中國傳統(tǒng)建筑的智慧》拍攝計劃留下伏筆……

交流完工作,,我又一次在漢聲編輯部的大飯桌蹭飯,我記得那天吃的是餃子,,上飯桌前,,黃老師指引著我到身后不遠(yuǎn)處的一張桌子上取茅臺酒和那個讓我有溫暖記憶的小酒盅。等我把酒放在黃老師面前的時候,,黃老師指著幫大家分餃子的做飯阿姨和我說:她原來是我的酒友,,現(xiàn)在不是了……我主動舉杯:我今天做您的酒友!

我們就著餃子,,對飲小酌茅臺,,閑聊著他近50年來經(jīng)營《漢聲》的心路。臨別前,,他指著大飯桌周邊的空間和我說,,這里我經(jīng)常會組織老朋友們來辦各種藝術(shù)沙龍,如果你喜歡,,我也歡迎你和你的朋友來參加,,我們就這樣愉快的約定好。

“捐出去的先生”回鄉(xiāng)續(xù)譜去了

2019年底到2020年初,,紀(jì)錄片《中國傳統(tǒng)建筑的智慧》在完成將近80%故事案例拍攝的節(jié)骨眼上,,疫情暴發(fā),我一直跟蹤著黃老師關(guān)于“二十四節(jié)氣館”展陳工作的推進(jìn)進(jìn)程,,不僅和黃老師互動,、黃老師負(fù)責(zé)項目的同事互動,松陽縣,、四都鄉(xiāng)都有跟蹤對接,,然而疫情開始,黃老師返臺過年,,一直無法返回內(nèi)地,,《中國傳統(tǒng)建筑的智慧》紀(jì)錄片的總導(dǎo)演蔡小敏老師堅持等這個故事將近一年。

那時我們影片故事案例的選擇方向很明確,,只要活態(tài)保護(hù)的傳統(tǒng)民居建筑,,不要成為博物館的空房子,但唯獨黃永松老師和“二十四節(jié)氣館”的故事是將一組民居改造成民俗博物館,,我專門問過蔡老師,,您為什么會選擇這個民俗博物館的故事,似乎這個案例和我們選其他案例原則是相悖的,?

蔡老師回答說:我覺得我們中國建筑和西方建筑根本的不同在于它的哲學(xué)思想,,價值取向更注重天人合一、親近自然,,在與自然融為一體的理念下發(fā)展了幾千年,,我們講中國傳統(tǒng)建筑的開篇應(yīng)該要講這個理念,,在找到這個案例的時候,覺得黃永松老師在松陽的這種實驗或者傳承是契合這個理念的,,這種展示,、展覽作為一種文化傳承的載體,適合用來講中國傳統(tǒng)文化建筑的這個理念,,想把這個故事納入進(jìn)來,,借他的故事來講這個哲學(xué)觀。

但影片在周期無法再延期的情況下,,最終我們沒有完成這個故事的拍攝,直到影片播出,,疫情還沒有結(jié)束,,黃老師也沒有回來。但令我沒想到,,遺憾不僅這一個,,我們的沙龍之約也永遠(yuǎn)無法實現(xiàn)。

在黃永松老師太太口中,,他是“捐出去的先生”,,這次是真的捐走了。記得黃老師曾說:“我特別喜歡八仙中張果老的精神,,張果老騎著驢是往前走的,,但他是看著過去的路,所以請叫我‘黃果老’,!”此刻我想黃老師應(yīng)該是接替八仙張果老的班做真神仙去了,,但我更愿意把他的此次旅行,看作是漂泊異鄉(xiāng)的游子們派回原鄉(xiāng)的信使,,代表游子們跋山,、涉水、渡海,,給祖先遞交續(xù)譜……只是這一次他是去天上幫助在世的子子孫孫回鄉(xiāng),、續(xù)譜。

(作者任愛群為大陸紀(jì)錄片制片人)

編輯:王亦凡