首頁>書畫>畫界雜志>2024年第一期

守正知源 創(chuàng)新有徑——關(guān)于工筆人物畫創(chuàng)作的對談

采訪人:人民政協(xié)報(bào)社《畫界》雜志 楊文軍

受訪人:首都師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院院長 王海濱

工筆人物畫歷史悠久,,是中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的重要代表之一,。近現(xiàn)代以來,,工筆人物畫有效借鑒世界各國藝術(shù)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),,產(chǎn)生了新面貌,、新風(fēng)格,。

推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化創(chuàng)新性發(fā)展,是我們這一代文藝工作者的使命,,如何推動(dòng)工筆人物畫守正創(chuàng)新,,產(chǎn)生有時(shí)代風(fēng)貌的新作?本刊記者采訪了北京市美協(xié)副主席,、中國工筆畫會(huì)副會(huì)長,、首都師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院院長王海濱。

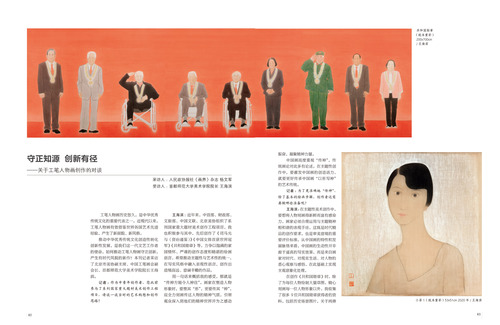

共和國勛章(紙本重彩)200x700cm-王海濱

記者:作為中青年創(chuàng)作者,,您此前參與了系列國家重大題材美術(shù)創(chuàng)作工程項(xiàng)目,,請談一談當(dāng)時(shí)的藝術(shù)構(gòu)想和創(chuàng)作思路?

王海濱:近年來,,中宣部,、財(cái)政部、文旅部,、中國文聯(lián),、北京美協(xié)組織了系列國家重大題材美術(shù)創(chuàng)作工程項(xiàng)目,我也積極參與其中,,先后創(chuàng)作了《司馬光與〈資治通鑒〉》《中國女排首獲世界冠軍》《共和國勛章》等,,力爭以飽滿的家國情懷,、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膭?chuàng)作態(tài)度和精湛的繪畫語言,希望推動(dòng)主題性與藝術(shù)性的統(tǒng)一,,在寫實(shí)風(fēng)格中融入表現(xiàn)性語言,,創(chuàng)作出造境高遠(yuǎn)、意涵豐贍的作品,。

用一句話來概括我的感受,,那就是“傳神方能令人神往”。畫家在塑造人物形象時(shí),,要塑其“形”,,更要傳其“神”,應(yīng)全力刻畫傳達(dá)人物的精神氣質(zhì),,引領(lǐng)觀眾深入到他們的精神世界并為之感動(dòng)振奮,,凝聚精神力量。

中國畫高度重視“傳神”,,傳統(tǒng)畫論對此多有論述,。在主題性創(chuàng)作中,要激發(fā)中國畫的創(chuàng)造活力,,就要更好傳承中國畫“以形寫神”的藝術(shù)傳統(tǒng),。

中國女排首獲世界冠軍(紙本重彩)230x700cm-2021年-王海濱-孫志鈞-合作

記者:為了更準(zhǔn)確地“傳神”,,除了基本的繪畫步驟,,創(chuàng)作者還需要做哪些準(zhǔn)備呢?

王海濱:在主題性美術(shù)創(chuàng)作中,,要想將人物刻畫得新鮮而富有感染力,,畫家必須合理運(yùn)用與主題精神相和諧的表現(xiàn)手法,這既是時(shí)代精品的創(chuàng)作要求,,也是審美意境的重要評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),。從中國畫的特性和發(fā)展脈絡(luò)來看,中國畫的生動(dòng)性并非源于逼真的寫實(shí)效果,,而是來自畫家對時(shí)代,、對現(xiàn)實(shí)生活、對人物的悉心觀察與感悟,,在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)主觀意象化處理,。

在創(chuàng)作《共和國勛章》時(shí),除了為每位人物繪制大量草圖,,精心刻畫每一位人物形象以外,,我收集了很多 9位共和國勛章獲得者的資料,包括歷史場景圖片,,關(guān)于兩彈一星,、航空航天,、糧食安全、科技創(chuàng)新等相關(guān)的圖書,,每一位勛章獲得者及國家榮譽(yù)制度的相關(guān)新聞報(bào)道資料,,觀看了《跨過鴨綠江》《功勛》等相關(guān)影視作品和紀(jì)錄片。隨著資料的不斷豐富,,一位位有著強(qiáng)大精神力量,、活生生的人物形象浮現(xiàn)在面前,我也更加理解他們的精神世界,。

在反復(fù)觀看共和國勛章頒授現(xiàn)場視頻時(shí),,我得到了處理畫面總基調(diào)的啟示:紅色,大量的紅色,。人民大會(huì)堂金色大廳那巨幅紅色背景板,、背景板前18面鮮艷奪目的五星紅旗,這些紅色,,在《義勇軍進(jìn)行曲》《向祖國致敬》旋律中更加莊重濃烈,,振奮人心。

塔吉克祝福(紙本重彩)199x193cm-2019年-王海濱-參加第13屆全國美展為進(jìn)京作

記者:通過您的描述,,我們也感到了同樣的振奮,,在人物形象刻畫上有什么心得呢?

王海濱:創(chuàng)作中,,我理性地借鑒了《明人肖像》等傳統(tǒng)經(jīng)典繪畫的技法,、語言,探究人物“形”與“神”的互動(dòng)關(guān)系,,開掘其內(nèi)在藝術(shù)質(zhì)感,,升華傳統(tǒng)工筆畫元素的語言空間,探索其與當(dāng)代現(xiàn)實(shí)題材結(jié)合中的創(chuàng)新發(fā)展,,呈現(xiàn)更具內(nèi)涵與潛力的新境界,。《共和國勛章》所刻畫的人物形象,,最終還是要附著在有典型中國特色的筆墨形式之上,。我認(rèn)為,線造型和筆墨趣味是最關(guān)鍵的兩個(gè)內(nèi)在特質(zhì),。在刻畫這幾位功勛人物的用筆方面,,線條根據(jù)塑造人物形象及畫面需要,或相連,,或相承,,或銜接,或穿插……用筆的自然連貫和隨心隨性的變化,也能夠生發(fā)鮮活和生動(dòng)的氣韻,。同時(shí),,刻畫人物形象也并非面面俱到,越集中,、越簡潔,,刻畫人物精神力量就越強(qiáng)大。經(jīng)過畫家的個(gè)人化理解后,,將其最重要特征進(jìn)行了必要的強(qiáng)化,,將不需要表現(xiàn)的東西有意識弱化甚至不畫,集中優(yōu)勢“兵力”,,進(jìn)而達(dá)到傳神的目的,。

小菲1(紙本重彩)53x51cm-2020年-王海濱

記者:我們注意到,您近年的藝術(shù)探索關(guān)注中國畫“用光”這一學(xué)術(shù)課題,,探討這一課題的前提條件是什么,?如何解讀“用光”觀念的時(shí)代特征?

王海濱:中國畫作為中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化代表之一,,其生命力根植于中華民族悠久的文明歷史中,。近現(xiàn)代以來,中國畫發(fā)展節(jié)奏加快,,有些重要學(xué)術(shù)課題值得研究,。您所說的“用光”即是其中之一。探討當(dāng)下中國畫創(chuàng)作中的“用光”,,深入觀察其多元發(fā)展的狀態(tài),,能夠更理性地在繼承優(yōu)秀傳統(tǒng)基礎(chǔ)上發(fā)展創(chuàng)新,我們先回顧一下這一課題的歷史演變,。

眾所周知,,傳統(tǒng)中國畫的“用光”,,主觀大于客觀,,沒有表現(xiàn)直接的光源。如《春風(fēng)宴桃李園圖》《雪夜訪普圖》均是用一根紅燭代替了夜晚,,直接表現(xiàn)光源的并不多,。近代以來,中西繪畫的融合拓展了“光”的表現(xiàn)空間,,代表人物有黃賓虹,、徐悲鴻、林風(fēng)眠,、高劍父,、陶冷月、傅抱石、李可染,、蔣兆和,、宗其香、李斛等,。他們的探索豐富了中國畫“用光”,,可以概括為以下兩種類型。一種是對自然之光的描繪,,一種是對非自然之光也就是“意象之光”的表達(dá),。宗其香等在描繪直接光源時(shí)表達(dá)個(gè)人審美追求,黃賓虹則相對脫離客觀現(xiàn)實(shí),、偏重對“意象之光”的表達(dá),。

前代藝術(shù)家看待中國畫的態(tài)度和對中國畫“用光”的見解對今人有很多啟發(fā)。我認(rèn)為,,堅(jiān)守中國畫的核心價(jià)值和精神本質(zhì),,傳承其平面性、線造型等本質(zhì)特征,,是中國畫“用光”探索與創(chuàng)新的首要前提,;以此為基礎(chǔ),有效借鑒世界各國藝術(shù)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),,關(guān)照時(shí)代,、走進(jìn)生活,探索中國式審美意趣的新表現(xiàn)方式,,為工筆人物畫創(chuàng)新發(fā)展尋到一個(gè)合適的立足點(diǎn),。

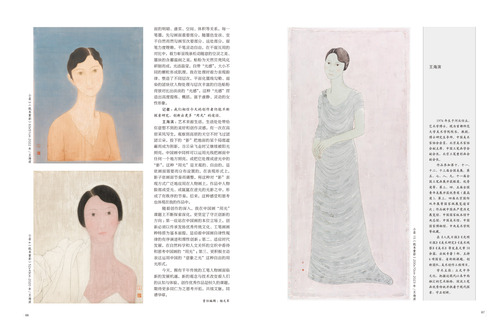

小菲3(紙本重彩)63x51cm-2022年-王海濱

記者:這一研究成果如何體現(xiàn)于您的繪畫創(chuàng)作中呢?

王海濱:我個(gè)人對工筆人物畫“用光”的探索,,始于2002年的作品《郁金香》,,試圖通過“用光”營造更渾融整體、色彩斑斕的畫面,。這幅作品參加了第五屆全國工筆畫展并獲得銀獎(jiǎng),,在展覽綜述中,理論家將“‘光’與中國畫融合”作為當(dāng)次展覽的新面貌之一,;隨著探索不斷深入,,我逐漸認(rèn)識到這張作品有照抄表面的問題,即開始把“要‘用光’,,更要體現(xiàn)中國畫獨(dú)特的造型和美學(xué)價(jià)值”作為進(jìn)一步目標(biāo),。在作品《車站》中,著力以大的形和色的團(tuán)塊塑造逆光下的人物群像,,但由于作品色相稍多,,整體光感不夠突出,;創(chuàng)作作品《饅頭》時(shí),為了突出進(jìn)城務(wù)工者在城市建設(shè)中的巨大作用,,體現(xiàn)力量感,、厚重感,我將逆光融入畫面,,充分考慮“用光”與構(gòu)圖的關(guān)系,,整幅畫面籠罩在深沉莊重的色調(diào)中,在主要人物后面留白,,藉以加強(qiáng)逆光的表現(xiàn)力,;“用光”更能體現(xiàn)情緒,創(chuàng)作《圣山》時(shí),,平光中的人群在白亮背景映襯下更為凸顯,,他們的笑容真誠、淳樸,,如水般純澈,,用什么來表達(dá)這種純凈呢?鈞窯瓷器,,透明,、光潔、晶亮,,用這種顏色,、質(zhì)感表達(dá)他們的美好心靈,此時(shí)的“用光”更自由開放,,屬于“意象用光”,。

在當(dāng)代工筆人物畫創(chuàng)作中,去除“自然光”的干擾,,通過帶有主觀表達(dá)色彩的,、更加自由的“用線”“用光”“用色”等,追求意象性與詩性的呈現(xiàn),,為畫面賦予了新的氣息,。如在《曉菲》系列作品中,“用光”是通過“黑白”對比,,墨線與蛤粉的形態(tài)美,、材質(zhì)美體現(xiàn)出來的,。

墨線用來勾勒人物形象,,用線不多,以干,、濕,、濃、淡的墨線溝通畫面的明暗、虛實(shí),、空間,、體積等關(guān)系。每一筆墨,,先勾畫面重要部分,,隨墨色變淡、變干自然而然勾畫至次要部分,、遠(yuǎn)處部分,,濕筆力度鏗鏘,干筆靈動(dòng)自由,,在干濕互用的對比中,,著力彰顯線條松動(dòng)隨意的空靈之美、墨塊的含蓄溫潤之美,。蛤粉為天然貝殼風(fēng)化研制而成,,光潔晶瑩,自帶“光感”,,大小不同的顆粒形成肌理,,我在處理時(shí)著力表現(xiàn)韻律、塑造了不同層次,,平面化墨線勾勒,、渲染的團(tuán)塊狀人物處理與層次豐富的白色蛤粉背景對比出淡淡的“光感”。這種“光感”營造出高度提煉,、概括,,富于虛靜、靈動(dòng)的女性形象,。

小菲4(紙本重彩)52x49cm-2020年-王海濱

記者:我們相信今天的創(chuàng)作者仍能不斷探索研究,,創(chuàng)新出更多“用光”的途徑。

王海濱:藝術(shù)來源生活,,生活處處帶給你意想不到的美好和創(chuàng)作靈感,。有一次在高原采風(fēng)寫生,觀察到高原的天空不時(shí)飛過團(tuán)團(tuán)云朵,,投下的“影”把地面的某個(gè)局部遮蔽而成為陰影,,當(dāng)云朵飛走時(shí)又繼續(xù)被陽光照亮。中國畫中同樣可以運(yùn)用光線把畫面中任何一個(gè)地方照亮,,或把它處理成逆光中的“影”,。這種“用光”是主觀的、自由的,,是依畫面需要而分布設(shè)置的,。在表現(xiàn)形式上,,影子依畫面節(jié)奏而調(diào)整,將這種對“影”表現(xiàn)方式廣泛地應(yīng)用在人物畫上,。作品中人物臉部或受光,、或氤氳在逆光的光影之中,形成了有秩序的節(jié)奏,。后來,,這種感受和思考也體現(xiàn)在我的作品中。

隨著創(chuàng)作的深入,,我在中國畫“用光”課題上不斷探索深化,,更堅(jiān)定了守正創(chuàng)新的方向:第一應(yīng)站在中國畫的本位立場上,創(chuàng)新必須以傳承發(fā)揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,、工筆畫畫種特質(zhì)為基本前提,,是沿著中國畫自律性規(guī)律的有序演進(jìn)和理性創(chuàng)新;第二,、適應(yīng)時(shí)代發(fā)展,,在自然科學(xué)和人文關(guān)懷的交織中看待和思考中國畫的“用光”;第三,、更積極主動(dòng)表達(dá)運(yùn)用中國的“意象之光”這種自由的用光形式,。

今天,擁有千年傳統(tǒng)的工筆人物畫面臨新的發(fā)展機(jī)遇,,新的觀念與技術(shù)改變著人們的認(rèn)知與體驗(yàn),,創(chuàng)作優(yōu)秀作品是恒久的課題,期待更多同仁為之思考開拓,,共續(xù)文脈,,同譜華章。

小菲15(紙本重彩)200x70cm-2023年-王海濱

王海濱

1976年生于河北任丘,,藝術(shù)學(xué)博士?,F(xiàn)為首都師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院院長、教授,、博士研究生導(dǎo)師,。中國美術(shù)家協(xié)會(huì)理事,北京美術(shù)家協(xié)會(huì)副主席,,中國工筆畫學(xué)會(huì)副會(huì)長,,北京工筆重彩畫會(huì)副會(huì)長。

作品參加第十,、十一,、十二、十三屆全國美展,,第五,、七,、八,、九,、十一屆全國工筆畫展并獲銀獎(jiǎng)、優(yōu)秀獎(jiǎng)等,,第三,、四、五屆全國青年美展并獲優(yōu)秀獎(jiǎng)(最高獎(jiǎng)),,第三,、四屆北京國際雙年展等國家級展覽逾百次;作品被中國共產(chǎn)黨歷史展覽館,、中國國家版本館中央總館,、中國美術(shù)館、中國國家博物館,、中央美術(shù)學(xué)院等收藏,。

在《人民日報(bào)》《光明日報(bào)》《美術(shù)研究》《美術(shù)觀察》《美術(shù)》等發(fā)表文章30余篇,出版專著5部,,主持6項(xiàng)國家,、省部級課題、創(chuàng)新團(tuán)隊(duì),、美術(shù)創(chuàng)作工程項(xiàng)目,。

學(xué)術(shù)主張:立足中華文化,把握近現(xiàn)代以來中西融匯的藝術(shù)脈絡(luò),,深汲工筆畫優(yōu)秀傳統(tǒng)并執(zhí)著于現(xiàn)代探索,,守正創(chuàng)新。

責(zé)任編輯:楊文軍

版面設(shè)計(jì):湯煒

編輯:畫界 邢志敏