首頁>書畫>畫界雜志>2023年第六期

山外山——崔振寬的意義

很高興崔振寬兩次重要畫展的策展人殷雙喜和王林都從“山”的維度來思考展覽主題,。他們二人為展覽的命名分別為《氣象蒼?!泛汀渡n山無言》,。這樣的命名也的確凸顯了崔振寬在當(dāng)代中國山水畫壇作為“山”的意義,。但是,,在畫展研討以及隨后的傳播環(huán)節(jié),,作為山的形象的崔振寬,卻在各種術(shù)語的刪節(jié)下,,簡化為一棵樹,。于是,抽象,、表象,、焦墨、水墨等術(shù)語,,便如枝如葉地展示崔振寬作為一棵樹的形象,。

然而,人生很短,,短得經(jīng)不起一點(diǎn)點(diǎn)的誤讀,。

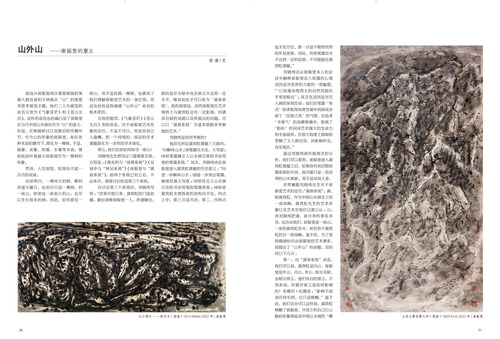

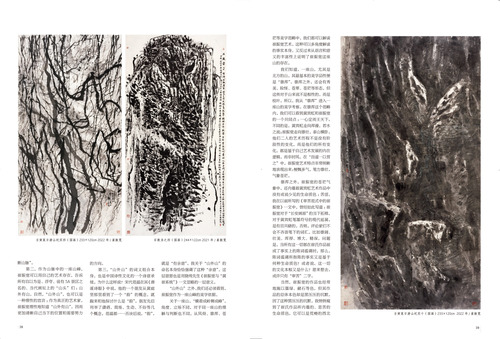

以小觀大?一塊石頭(國畫)161×369cm-2022年-崔振寬

應(yīng)該明白,一棵再大的樹,,哪怕再遮天蔽日,,也依舊只是一棵樹。但一座山,,即使是一座很小的山,,也可以生長很多的樹。因此,,如何看見一座山,,而不是撫摸一棵樹,也就成了我們理解崔振寬藝術(shù)的一條紅線,。而這也恰恰是我強(qiáng)調(diào)“山外山”命名的根本原因,。

在我的眼里,《氣象蒼?!贰渡n山無言》類的命名,,對于崔振寬藝術(shù)形象的定位,不是不可以,,而是容易讓人偷懶,,把一個(gè)持續(xù)的、深層的學(xué)術(shù)課題簡化為一次性的學(xué)術(shù)綠化,。

那么,,我們應(yīng)該如何探尋一座山?

劉驍純先生曾寫過三篇重要文章,,分別是:《蔣兆和與“徐蔣系統(tǒng)”》《吳冠中與“林吳系統(tǒng)”》《崔振寬與“黃崔系統(tǒng)”》,。前兩個(gè)系統(tǒng)已有公論,不必多言,,需要討論的是第三個(gè)系統(tǒng),。

在討論第三個(gè)系統(tǒng)時(shí),劉驍純寫到:“改革開放以來,,黃賓虹的門徒如潮,,穎出者唯崔振寬一人。所謂穎出,,指的是在關(guān)聯(lián)中完全獨(dú)立并達(dá)到一定水平,,唯其如此才可以稱為‘黃崔系統(tǒng)’。我的意思是,,雖然崔振寬在藝術(shù)境界上與黃賓虹還有一定距離,,但就其目前的成就以及所提出的問題,可以以‘黃崔系統(tǒng)’為基本思路來考察他的藝術(shù),?!?/p>

劉驍純是如何考察的?

他首先界定黃賓虹課題三大趨向:“⑴解體山水,;⑵筆墨自主化,,大寫意,;⑶其筆墨屬文人山水畫正統(tǒng)的書法用筆的筆墨系統(tǒng)?!逼浯?,劉驍純談?wù)摯拚駥掃M(jìn)入黃賓虹課題的歷史意義:“⑴進(jìn)一步解體山水;⑵進(jìn)一步突出筆墨,,繼續(xù)發(fā)展大寫意,;⑶堅(jiān)持文人山水畫正宗的書法用筆的筆墨系統(tǒng);⑷探索黃賓虹未曾探索的結(jié)構(gòu)自主化,。四點(diǎn)之中,,第三點(diǎn)是內(nèi)功,第二,、四兩點(diǎn)是主攻方位,,第一點(diǎn)是不期然而然的外顯效果。因此,,傳統(tǒng)筆墨功夫不達(dá)到一定的層面,,不可能接近黃賓虹課題?!?/p>

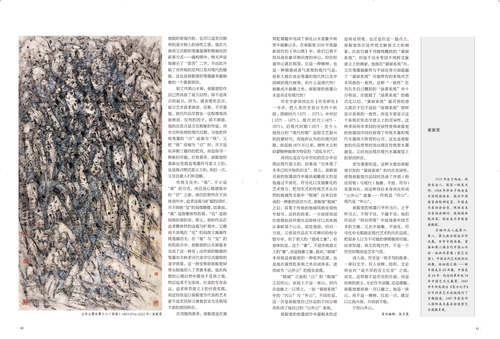

山非山霧非霧之四(國畫)180×97cm-2022年-崔振寬

劉驍純還從崔振寬本人的論述中解釋崔振寬邁入焦墨的心理動(dòng)因是對蒼渾和力度的一貫偏愛,,“‘以焦墨表現(xiàn)西北的自然風(fēng)貌似乎更加貼近’;其文化動(dòng)因是對文人畫的深刻反?。核麄冊诠P墨‘形式’探求取得高度發(fā)展中消弱或丟掉了‘漢唐之風(fēng)’的氣度,,在追求‘書卷氣’的高雅格調(diào)中,脫離了‘粗俗’的民間藝術(shù)強(qiáng)大的生命力和豐富滋養(yǎng),,在很大程度上限制和禁錮了文人畫自身,,其影響所及,直至現(xiàn)在,?!?/p>

通過劉驍純剝絲抽繭式的分析,我們可以看到,,崔振寬進(jìn)入黃賓虹課題之后,,如果沒有其后期焦墨系統(tǒng)的開創(chuàng),他可能只是一名優(yōu)秀的山水畫家,,而不是成其大者,。

非常佩服劉曉純先生關(guān)于崔振寬藝術(shù)的定位:“黃崔系統(tǒng)”。黃,,指黃賓虹,。作為中國山水畫史上的一座高峰,黃賓虹先生的藝術(shù)形象以及藝術(shù)史地位已被公認(rèn):山,。而劉驍純把黃,、崔并舉的事實(shí)本身,,也告訴我們,崔振寬是一座山,。一座和黃賓虹有關(guān),、卻有別于黃賓虹的另一座高峰,?;诖耍瑸榱烁鞔_地標(biāo)識(shí)出崔振寬的藝術(shù)譜系,,我提出了“山外山”的命題,。目的有以下幾點(diǎn):

第一,由“黃崔系統(tǒng)”命名,,我們可以說,,黃賓虹是內(nèi)山,崔振寬是外山,。內(nèi)山,,外山,相互關(guān)聯(lián),,也相互獨(dú)立,。他們各自的獨(dú)立,不用多說,。但黃對崔又是如何影響的,?安德烈?紀(jì)德說:“影響不創(chuàng)造任何東西,它只是喚醒,?!被诖耍覀兺耆梢赃@樣說,,黃賓虹喚醒了崔振寬,,并使之和自己以山脈的形象綿延成中國山水畫的“橫斷山脈”。

第二,,作為山脈中的一座山峰,,崔振寬可以用自己的藝術(shù)存在,告訴所有自以為是,、浮夸,、徒有5A景區(qū)之名的、當(dāng)代畫壇上的“山頭”們:山外有山,。自然,,“山外山”,也可以是一種理性的宣言:作為真正的藝術(shù)家,,崔振寬理性地知道“山外有山”,,因而更加清晰自己當(dāng)下的位置和需要努力的方向,。

第三,“山外山”的詞義組合本身,,也是中國詩性文化的一個(gè)詩意承續(xù),。為什么這樣說?宋代范溫在其《潛溪詩眼》中說,,他的一個(gè)朋友從黃庭堅(jiān)那里看到了一個(gè)“韻”的概念,,就跑來和他探討什么是“韻”。朋友先后列舉了瀟灑,、簡練,、生動(dòng)、不俗等幾個(gè)概念,,范溫都一一否決后說,,“韻”,就是“有余意”,。我關(guān)于“山外山”的命名本身恰恰強(qiáng)調(diào)了這種“余意”,。這層意思也是劉驍純先生《崔振寬與“黃崔系統(tǒng)”》一文忽略的一層意義。

壬寅某日游山紀(jì)實(shí)四(國畫)233×120cm-2022年-崔振寬

“山外山”之外,,我們還必須看到,,崔振寬作為一座山峰的美學(xué)依據(jù)。

關(guān)于一座山,,“橫看成嶺側(cè)成峰”,。角度、立場不同,,對于同一座山的理解與判斷也不同,。從風(fēng)骨、雄渾,、蒼茫等美學(xué)范疇中,,我們都可以解讀崔振寬藝術(shù)。這種可以多角度解讀的事實(shí)本身,,又反過來從語言和意義的豐富性上證明了崔振寬這座山的存在,。

我們知道,一座山,,尤其是北方的山,,其最基本的美學(xué)品性便是“雄渾”。雄渾之外,,還會(huì)有秀美,、險(xiǎn)怪、蒼翠、蒼茫等形態(tài),,但這些對于山來說不是根性的,,而是枝葉。所以,,我從“雄渾”進(jìn)入一座山的美學(xué)考察,。在雄渾這個(gè)范疇內(nèi),我們可以看到黃賓虹和崔振寬的一個(gè)共同點(diǎn):一心定而王天下,。不同的是,,黃賓虹走向渾漫,若水之流,;崔振寬走向雄壯,,泰山橫臥。他們二人的藝術(shù)歷程不是沒有階段性的變化,,而是他們的所有變化,都是基于自己藝術(shù)發(fā)展的內(nèi)在邏輯,,而非時(shí)風(fēng),。在“吾道一以貫之”中,崔振寬藝術(shù)特點(diǎn)非常明晰地表現(xiàn)出來:??鄽?,筆力雄壯,氣象蒼茫,。

雄渾之外,,崔振寬的蒼茫氣象中,還內(nèi)蘊(yùn)著黃賓虹藝術(shù)作品中沒有或說少見的生命質(zhì)色:苦澀,。我在以前所寫的《審苦范式中的崔振寬》一文中,,曾經(jīng)如此寫道:崔振寬對于“長安畫派”的當(dāng)下拓殖,對于黃賓虹筆墨符號(hào)的現(xiàn)代延展,,是有目共睹的,,否則,評(píng)論家們不會(huì)不吝嗇筆下的詞匯,,比如雄闊,、壯美、渾厚,、博大,、精深。問題是,,當(dāng)所有這一切都在崔氏作品前成了事實(shí)上的陳詞濫調(diào)時(shí),,那么,陳詞濫調(diào)所指陳的事實(shí)又是基于何種生命質(zhì)色?或者說,,這一切的文化本根又是什么,?思來想去,或許只有“審苦”二字,。

當(dāng)然,,崔振寬的作品也經(jīng)常地施以墨綠、赭石等色,,但其作品的總體本色卻是黑壓壓的沉默,。因了這種黑壓壓的沉默,我悄悄窺到了崔氏作品所內(nèi)蘊(yùn)的,、悲苦的生命質(zhì)色,。它可以是荒瘠的西北地貌的景觀內(nèi)射,也可以是發(fā)自肺府的悲天憫人的詩性之思,。他在亢奮而又沉郁的筆墨基調(diào)和極端化的敘事方式——滿構(gòu)圖中,,悄無聲息地展示了“悲苦”二字。并由此開始了對傳統(tǒng)的反判以及對現(xiàn)代的鏈接,,這也是崔振寬的筆墨越來越抽象的一個(gè)重要原因,。

石敢當(dāng)之四(國畫)244×122cm-2021年-崔振寬

較之傳統(tǒng)山水畫,崔振寬的作品已然具備了前衛(wèi)品性,,卻不是真正的前衛(wèi),。因?yàn)椋捅憩F(xiàn)形態(tài)言,,前衛(wèi)藝術(shù)講求獨(dú)創(chuàng),、反叛、不可重復(fù),。崔氏作品盡管也一定程度地具備獨(dú)創(chuàng),、反判的因子,卻不徹底,,他的出發(fā)點(diǎn)是文化根脈的傳延,,而非空所依傍的現(xiàn)代幻想。當(dāng)他把傳統(tǒng)筆墨的“點(diǎn)”延展為“線”,,又把“線”濃縮為“點(diǎn)”時(shí),,并不是玩弄朝三暮四的把戲,而是探尋一種新的可能,。在我看來,,崔振寬的重新出發(fā)既是筆墨符號(hào)意義上的,也是視點(diǎn)圖式意義上的,,而后一點(diǎn),,又往往被人們所忽略。

傳統(tǒng)文化中,“觀”,,不止是“看”的方式,,而且是心緒漂搖中的“目”之游。崔氏的智性在于具體創(chuàng)作中,,追求遠(yuǎn)觀與曠觀的同時(shí),,并不排除“見”的局部精微。如果說,,“觀”是指整體性的看,,“見”是指局部的看的話,那么,,崔的作品在追求整體性的遠(yuǎn)觀與曠觀中,,又鍥而不舍地在“見”的局部上施展傳統(tǒng)筆墨功夫,在“觀”與“見”的有機(jī)組合中,,崔振寬的山水畫基本完成了這一轉(zhuǎn)變,;由傳統(tǒng)的精微的筆墨功夫轉(zhuǎn)求當(dāng)代美學(xué)儀式震驚的美學(xué)效果,這一轉(zhuǎn)變幫助崔振寬異常尖銳地切入了苦難本源,。他在構(gòu)想的心理自然中置身于蒼莽之境,,然后追求不無崇高、壯美的生存命運(yùn),,追求審苦意義上的價(jià)值實(shí)現(xiàn),而這恰恰是以崔振寬為代表的藝術(shù)家不是農(nóng)民卻又摟著農(nóng)業(yè)文化格局不放的原因所在,。

在劉驍純看來,,崔振寬是在黃賓虹課題中完成了弱化山水意象并轉(zhuǎn)型半抽象山水。在崔振寬2018年底最新創(chuàng)作的《華山圖》中,,我們已看不到具備形象可辨識(shí)度的華山,,但你知道華山就在那里。它是一種精神,,也是一種情緒或者氣質(zhì)型的現(xiàn)代氣息,。很多人都在談?wù)摴P墨的現(xiàn)代性以及中國畫的現(xiàn)代轉(zhuǎn)型。但什么是現(xiàn)代性,?抽象或半抽象之外,,崔振寬的焦墨山水是否還有現(xiàn)代性?

壬寅某日游山紀(jì)實(shí)十(國畫)233×120cm--2022年-崔振寬

歷史學(xué)家湯因比在《歷史研究》一書中,,把人類歷史劃分為四個(gè)階段:黑暗時(shí)代(675-1075),,中世紀(jì)(1075-1475),現(xiàn)代時(shí)代(1475-1875),,后現(xiàn)代時(shí)期(1875-至今),。他劃分的“現(xiàn)代時(shí)期”是指文藝復(fù)興和啟蒙時(shí)代。而他所認(rèn)為的后現(xiàn)代時(shí)期,即是指1875年以來,,理性主義和啟蒙精神崩潰為特征的“動(dòng)亂年代”,。

湯因比是在與中世紀(jì)的區(qū)分中呈現(xiàn)出現(xiàn)代意義的。如果說“它體現(xiàn)了未來已經(jīng)開始的信念”,,那么,,崔振寬目前的焦墨創(chuàng)作中最具前瞻意義的是他通過平面化、符號(hào)化以及抽象化的藝術(shù)努力,,把寫生式的傳統(tǒng)藝術(shù)從自然的地域性關(guān)聯(lián)中“脫域”出來后形成的一種新的語言方式,。崔振寬“脫域”之后,其筆下傳統(tǒng)的地域風(fēng)格變得恍兮惚兮,。這樣的結(jié)果,,一方面使其創(chuàng)作很難如其早期作品那樣可以具體指認(rèn)秦嶺某個(gè)山頭、某處地段,,但另一方面,,又使其作品在不可辨識(shí)的恍兮惚兮中,有了更大的“混沌之象”,。有意味的是,,這個(gè)“象”,不是傳統(tǒng)意義上的“象”,,而是抽象之象,。故此,“脫域”本身既是崔振寬的一種批判態(tài)度,,也是他在黃賓虹系統(tǒng)之外自成體系,,進(jìn)而成為“山外山”的現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)。

“脫域”之前的“山”和“脫域”之后的山,,表面上不是一座山,,但內(nèi)在血脈上一以貫之,一如“黃崔系統(tǒng)”中的“內(nèi)山”與“外山”,。不同的是,,這一次是崔振寬自己作品的不同分期而形成了他自己的“山外山”系統(tǒng)。

崔振寬的焦墨創(chuàng)作中最根本的還是骨法用筆,。也正是在這一基點(diǎn)上,,崔振寬依舊是傳統(tǒng)文脈意義上的畫家,比如它屬于劉驍純概括的“黃崔系統(tǒng)”,。但他不完全等同于純粹文脈意義上的畫家,。他既在“黃崔系統(tǒng)”內(nèi),又在筆墨抽象性與平面化等方面超越了“黃崔系統(tǒng)”可能帶有的系統(tǒng)內(nèi)藝術(shù)風(fēng)格的一致性,。這種“一致性”在劉先生自己概括的“徐蔣系統(tǒng)”中十分明顯,。在擺脫了“徐蔣系統(tǒng)”的模式化以后,,“黃崔系統(tǒng)”最可貴的意義就在于它不是如“徐蔣系統(tǒng)”那樣顯示系統(tǒng)的一致性,而是主要顯示這個(gè)系統(tǒng)在形態(tài)學(xué)意義上的差異性,。這種求異而非求同的差異性使得崔振寬的焦墨創(chuàng)作同時(shí)獲得了傳統(tǒng)水墨和現(xiàn)代水墨兩大陣營的認(rèn)可,。這也是崔振寬的作品常常時(shí)而出現(xiàn)在傳統(tǒng)型水墨展覽,又時(shí)而出現(xiàn)在現(xiàn)代水墨展覽上的原因所在,。

山非山霧非霧之六(國畫)180×97cm-2022年-崔振寬

更為重要的是,,這種主要由崔振寬引發(fā)的“黃崔系統(tǒng)”的內(nèi)在差異性,使得崔振寬作品同時(shí)具備了傳統(tǒng)(骨法用筆)與現(xiàn)代(抽象,、平面,、符號(hào))雙重身份。而這種身份本身再次形成“山外山”意象—傳統(tǒng)是“內(nèi)山”,,現(xiàn)代是“外山”,。

崔振寬的焦墨行乎所當(dāng)行,止乎所當(dāng)止,。不拘于法,,不越于法。他的作品在“骨法用筆”中延續(xù)著中國藝術(shù)的文脈,,又在半抽象,、平面化、符號(hào)化中無限接近現(xiàn)代藝術(shù)的內(nèi)在品質(zhì),,把很多人以為不可能的事情做到可能,。應(yīng)該知道,真正的現(xiàn)代性,,不是一個(gè)歷史時(shí)期而是藝術(shù)氣質(zhì),。

詩人說,歷史是一則手寫的故事,、一串舊文字,任人詮釋,、組織,。文論界也有“說不盡的莎士比亞”之說。其實(shí),,這些都不是歷史的任意,,而是經(jīng)典的意義。無論作為話題,,還是課題,,崔振寬都很難一言以蔽之。他是一座山,,而不是一棵樹,。僅此一點(diǎn),,就足以讓我興奮,并滔滔不絕,。

夕陽山外山,。

崔振寬

1935年生于西安,陜西長安人,,國家一級(jí)美術(shù)師,。1960年畢業(yè)于西安美術(shù)學(xué)院國畫系,現(xiàn)為中國國家畫院研究員,、中國美術(shù)家協(xié)會(huì)會(huì)員,、陜西省美術(shù)家協(xié)會(huì)顧問、陜西國畫院畫家,、西安美術(shù)學(xué)院客座教授,。

多幅作品入選第六、第八,、第九屆全國美術(shù)作品展,,百年中國畫展,首屆和第二屆當(dāng)代中國山水畫·油畫風(fēng)景展(獲藝術(shù)獎(jiǎng)),,中國當(dāng)代藝術(shù)歐洲巡回展,,向祖國匯報(bào)—新中國美術(shù)60年展,中國美術(shù)60年·紀(jì)念改革開放30年中國藝術(shù)大展等,。2005年中央電視臺(tái)《東方之子》欄目對其藝術(shù)成就進(jìn)行了專題報(bào)道,。2007年獲吳作人國際美術(shù)基金會(huì)造型藝術(shù)獎(jiǎng)提名獎(jiǎng)。

責(zé)任編輯:張?jiān)孪?/p>

版面設(shè)計(jì):湯煒

編輯:畫界 邢志敏