首頁>收藏·鑒寶>資訊資訊

110歲國圖擺最強(qiáng)盛宴 四大鎮(zhèn)館之寶同展

110歲國圖擺最強(qiáng)盛宴 330余種珍罕古籍見證文化傳承

四大鎮(zhèn)館之寶同展 孤本譜牒雙璧搶眼

330余種珍罕古籍匯聚國家圖書館,,讓觀眾充分感受古籍魅力?! ”緢笥浾?閻彤?dāng)z

四大“鎮(zhèn)館之寶”同臺亮相,,傳世宋刻本云集,海內(nèi)孤本悉數(shù)展出,。國家圖書館迎來110歲生日之際,,“中華傳統(tǒng)文化典籍保護(hù)傳承大展”在國家圖書館(國家典籍博物館)開展,這是新中國成立以來國內(nèi)外典籍展覽中數(shù)量,、規(guī)模,、等級最高的一次,。330余種珍貴古籍藏品帶領(lǐng)觀眾穿梭于中華典籍的浩瀚星海,細(xì)細(xì)品味中華民族的歷史記憶和思想智慧,。

觀展亮點(diǎn)

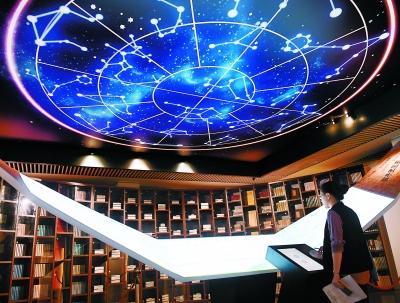

走進(jìn)“朗讀亭”讀珍貴典籍

此次大展分為“國寶吉光”,、“百代蕓香”、“汲古潤今”,、“交流互鑒”四個展廳,,匯集了全國20多個省40余家公藏單位、30余位私人藏書家的珍貴藏品330余種,。同時運(yùn)用數(shù)字虛擬沙盤演示,、全息視頻演示、沉浸式數(shù)字場景等多種手段,,讓觀眾充分感受古籍魅力,。踏入國家典籍博物館大門,便進(jìn)入了大展的序廳,,序廳中特別設(shè)置了朗讀亭,,觀眾可以在亭中朗讀珍貴典籍,將錄音通過微信分享出去,。從序廳向兩側(cè)連廊走去,,仿若走進(jìn)時光隧道,,通過“中華古籍長河”及“國圖百十年大事記”時間線,,將走進(jìn)大展四個專題展廳。

國家圖書館館長,、國家古籍保護(hù)中心主任,、國家典籍博物館館長饒權(quán)說,本次展覽展品數(shù)量規(guī)模之大,、品種類型之多,、文物價值之高,在同類展覽中均屬鮮見,。國家圖書館將以建館110周年為契機(jī),,通過此次展覽向公眾展示源遠(yuǎn)流長、博大精深的中華典籍文化和一脈相承的中華民族精神追求,;展示社會各界在中華傳統(tǒng)文化典籍保護(hù)傳承中付出的巨大努力和取得的卓越成就,;展示人類文化在開放包容、交流互鑒中產(chǎn)生的文明碩果,;展示私人藏書家為保存保護(hù)中華傳統(tǒng)文化典籍作出的積極貢獻(xiàn),。

窺“古籍醫(yī)生”妙手回春之術(shù)

此次大展首次系統(tǒng)展出了新中國成立以來,特別是“中華古籍保護(hù)計劃”實(shí)施以來古籍修復(fù)重點(diǎn)項(xiàng)目成果,,包括《趙城金藏》,、敦煌遺書、《永樂大典》、西夏文獻(xiàn),、“天祿琳瑯”,、納格拉洞藏經(jīng)的修復(fù)前后對比,觀眾可以近距離觀賞感受“古籍醫(yī)生”的妙手回春之術(shù),。

展覽集中展示了國家圖書館及相關(guān)單位在中華典籍傳承方面所形成的古籍整理影印,、數(shù)字化、縮微復(fù)制重要成果,。國圖還將策劃推出如博物館尋寶,、古籍修復(fù)配紙染色、古典詩詞音樂會,、講座沙龍等互動活動,,讓觀眾在多樣的互動體驗(yàn)中,寓教于樂,,觀賞典籍珍品,,感受中華傳統(tǒng)文化深厚底蘊(yùn)。

觀展解碼

四大鎮(zhèn)館之寶同臺亮相

文津閣《四庫全書》保存最完整

文津閣《四庫全書》是七部書中保存最完整,,并且是目前唯一一部原架,、原函、原書一體的《四庫全書》,。翻開書冊,,即見“文津閣寶”朱印、“紀(jì)昀覆勘”黃箋,、雪白的開化紙和端正的館閣體楷書,,令人嘆為觀止。同時,,文津閣藏本又是“北四閣”中最晚抄完的一部,,因而具有相當(dāng)重要的文獻(xiàn)價值和版本價值,主要表現(xiàn)在文津閣《四庫全書》對已發(fā)現(xiàn)的訛誤,、遺漏有所補(bǔ)正,,而且文津閣本是檔案明確記載經(jīng)過乾隆皇帝親自校對并由紀(jì)昀親自三校的抄本。文津閣本還鈐有“嘉慶御覽之寶”印章,,說明至嘉慶時仍在補(bǔ)抄,,這也是其他閣《四庫全書》所沒有的現(xiàn)象。

文津閣《四庫全書》,、敦煌遺書,、《趙城金藏》和《永樂大典》被并稱為國家圖書館四大專藏,觀眾可以在此次大展中看到它們同臺亮相,。其中,,文津閣《四庫全書》將與文源閣《四庫全書》,、文瀾閣《四庫全書》及河南省圖書館藏文淵閣四庫全書刪余稿《明文海》等同臺展出,,實(shí)屬罕見,。

《四庫全書》是中國古代最大的官修叢書,纂修于清乾隆年間,。它所收之書,,幾乎囊括先秦至清乾隆間各類重要典籍,內(nèi)容涵蓋傳統(tǒng)文化的各個方面,。共收書三千余種,,三萬六千余冊,分裝六千余函,,分經(jīng),、史、子,、集四部,,故名“四庫”。乾隆四十七年(1782年)初稿完成,,乾隆五十七年(1792年),,全部完成。乾隆帝命人手抄了7部《四庫全書》,,下令分別藏于全國各地,。先抄好的四部分別貯藏于紫禁城文淵閣、遼寧沈陽文溯閣,、圓明園文源閣,、河北承德文津閣,即“北四閣”,;后抄好的三部分貯于揚(yáng)州文匯閣、鎮(zhèn)江文宗閣和杭州文瀾閣,,即“南三閣”,。其中,文源閣藏本被八國聯(lián)軍焚毀,,“南三閣”除文瀾閣藏本殘留部分外,,全部毀于太平軍戰(zhàn)火,僅文淵閣,、文津閣,、文溯閣藏本至今保存完整。現(xiàn)藏于廣東省中山圖書館的一冊文源閣《四庫全書》,,差點(diǎn)葬身于圓明園大火之中,。據(jù)推測,,這本書可能當(dāng)時因其內(nèi)容需要修改,而被抽調(diào)出來,,才幸免于難,,此冊書應(yīng)為現(xiàn)存的唯一一冊文源閣《四庫全書》。

宋刻《注東坡先生詩》

為何被稱作“焦尾本”

展覽中,,一本稀世的宋刻蘇軾詩集呈現(xiàn)出明顯的火燒痕跡,,書中累累的藏書印及藏書題記,將一段傳奇的遞藏經(jīng)歷娓娓道來,。

此本宋刻施元之,、顧禧所注《注東坡先生詩》傳本稀少,極其難得,。相較于其他宋版蘇軾詩集,,此本收詩最多,其卷四十一,、四十二《追和陶淵明詩》107首以及書后附錄的施宿所撰《蘇軾年譜》,,是其他版本沒有的。從印刷來看,,字畫俊美,、刀法清勁、楮墨明凈,、版刻精良,,由于文獻(xiàn)價值和版本價值十分突出,深為歷代藏書家所稱賞,,嘆為海內(nèi)孤本,。

國圖專家介紹,清乾隆三十八年,,清代著名書法家,、內(nèi)閣學(xué)士翁方綱在北京購得宋刻本《注東坡先生詩》,此書曾經(jīng)明代錫山安國,、毛氏汲古閣,、清初商丘宋犖、揆敘等名家遞藏,,實(shí)屬無價珍寶,。翁方綱因此而自號“蘇齋”,并給自己的書室取名“寶蘇齋”,。

每年農(nóng)歷十二月十九蘇東坡生日,,翁方綱都要召集親朋好友、碩儒名彥至家中,,展示此書,,焚香祭拜,,設(shè)宴鑒賞。乾嘉以來名流如翁方綱,、桂馥,、阮元等手跋、題識,、觀款盡留書上,;又有翁方綱四十歲小像,顧莼泥金繪梅花,,東坡生日消寒圖等,,堪稱宋版書中至為名貴者。清末湘潭袁思亮在京為官時,,以萬金之價購此書于漢陽葉氏,,一時轟動京城。不料,,數(shù)年之后,,位于北京西安門外的袁宅失火,火勢猛烈,,延及此書,,袁思亮痛惜寶書,幾欲以身赴火,,與之俱焚,,幸為家人拼死冒火救出。此書過火而未毀,,如有神物護(hù)持,,成為清代書林的佳話。遺憾多冊書口,、書腦嚴(yán)重受損,,各卷內(nèi)容及題跋有所損毀,后人因此稱之為“焦尾本”,。

宋代“譜牒雙璧”

國圖修復(fù)后面貌一新

宋代皇族譜牒分為五種:《玉牒》,、《屬籍》、《仙源類譜》,、《宗藩慶系錄》和《仙源積慶圖》。北宋時期修成的皇族譜牒,,全部毀于“靖康之難”,。宋室南渡后,又重加修撰,,然而存世僅《仙源類譜》與《宗藩慶系錄》兩種,。兩書因其出身之貴,、家族之顯、年代之久,,傳世之孤,,文獻(xiàn)價值之高,在現(xiàn)今存世的數(shù)以萬計家譜中獨(dú)占頭魁,,堪稱“譜牒雙璧”,,此次同時在國圖展出。

《仙源類譜》記錄宋皇室宗族男女成員的支脈,、婚姻,、官爵遷轉(zhuǎn)、功罪是非以及生死年月,;《宗藩慶系錄》以記載宗室成員的世系傳承關(guān)系為特色,,同時簡要地記載子孫后代的名位品秩。

國家圖書館所藏的“譜牒雙璧”,,原為清內(nèi)閣大庫藏書,,清末劃歸學(xué)部圖書館(國圖前身)。兩書歷經(jīng)元明清三朝,,來歷斑斑可考,。兩書先已殘破不堪,經(jīng)國家圖書館搶救性修復(fù)后,,面貌為之一新,。但由于眾多殘頁已無法綴補(bǔ),最終只得《仙源類譜》三十卷,、《宗藩慶系錄》二十二卷,。兩書為南宋內(nèi)府抄本,裝飾典雅華貴,,書衣為皇室專用的明黃色織錦,,開本闊大,觀眾可從中領(lǐng)略宋代圖書之精美,。

《中國植物志》

開辟中西醫(yī)學(xué)交流之路

大展中,,還有不少典籍體現(xiàn)了中華文明與其他各國文明的交流與互鑒。波蘭耶穌會傳教士卜彌格編著的《中國植物志》中,,用色彩鮮艷的圖畫和當(dāng)時歐洲醫(yī)學(xué)通用的拉丁語記錄了29種中國的動植物,。這是歐洲發(fā)表的第一部關(guān)于遠(yuǎn)東和東南亞大自然的著作,也是介紹中國本草最早的文獻(xiàn),,于1656年在維也納出版,。《中國植物志》使得越來越多的西方人關(guān)注中國動植物,,并開始將中國的動植物標(biāo)本,、花卉種苗送往歐洲,,讓中國醫(yī)學(xué)傳向西方。

在《中國植物志》中,,對于每種動植物,,卜彌格都仔細(xì)標(biāo)注其葡萄牙文、拉丁文和中文名稱,,生長區(qū)域,、形質(zhì)特征、藥物制作方法,、治療的疾病和銷售情況,,并繪有插圖。書中對動植物的描述也很有趣,,比如書中記錄了一種被喚作“中國”的香料,,即桂皮,他在書中透露,,歐洲商人將桂皮樹譯作“又香又甜的中國的樹”,。

利瑪竇在《利瑪竇中國札記》中記載了一種叫“中國木”的植物,但不清楚究竟是何種藥物,。卜彌格在《中國植物志》中給出了答案:茯苓( Fo Lim),。作者解說:“葡萄牙人稱中國根為 Pao de Cina,歐洲人稱它為 China……中國人將它和肉放在一起,,用來做湯也可以做藥用,,能治病。這種根中國人叫白茯苓,?!?/p>

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:典籍 四庫全書 國圖 津閣

北京宋莊藝術(shù)區(qū)新聯(lián)會赴延安地區(qū)培訓(xùn)采風(fēng)

北京宋莊藝術(shù)區(qū)新聯(lián)會赴延安地區(qū)培訓(xùn)采風(fēng) 卡地亞?故宮博物院工藝與修復(fù)特展亮相故宮

卡地亞?故宮博物院工藝與修復(fù)特展亮相故宮 走進(jìn)塔吉克斯坦納烏魯茲宮

走進(jìn)塔吉克斯坦納烏魯茲宮 也門霍亂病例激增

也門霍亂病例激增 2019亞洲商務(wù)航空大會及展覽會開幕

2019亞洲商務(wù)航空大會及展覽會開幕 世界園林巡禮——日本大宮盆栽美術(shù)館

世界園林巡禮——日本大宮盆栽美術(shù)館 巴黎圣母院:浩劫之后

巴黎圣母院:浩劫之后

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅