首頁>書畫·現場>訊息訊息

清華簡十年重現了多少古書 重建了哪些古史

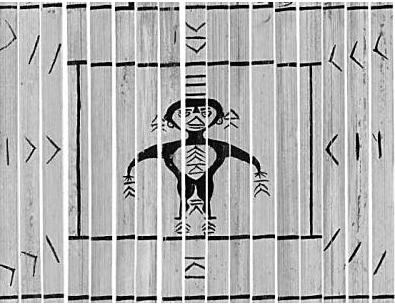

《筮法》的卦位圖

2008年7月,,清華大學從境外搶救入藏了一批戰(zhàn)國時期的竹簡,學界稱之為“清華簡”,。清華簡的內容多為早期的經史類典籍,,其中除了可與《尚書》等傳世古書對照的篇目外,更多的則是已失傳兩千年之久的前所未見的佚篇,,對于準確認識先秦古籍的原貌,、重建中國早期歷史均有重要價值。為了更好地說明清華簡這批出土古書對于重建古史的顯著作用,,我們將已公布的篇目大致按照斷代進行劃分并加以闡釋,。

1. 對于夏代歷史的印證

關于夏代存在與否,學術界目前仍有爭議,?!妒酚洝は谋炯o》以及多種春秋戰(zhàn)國時期的文獻雖然都有關于夏朝的記載,但受疑古思潮的影響,,它們大多被認為是靠不住的,。正因如此,本世紀初發(fā)現的西周中期銅器遂公盨,,由于其銘文中對“禹治水土”的記載可與《禹貢》等文獻相印證,,曾經引起了古史研究者的廣泛關注。

清華簡中可以印證夏代歷史的古書,可舉出《厚父》一篇,。該篇屬于《尚書》的佚篇,,在先秦時期曾廣泛流傳,還被《孟子》引用過,。篇中王與厚父回顧了夏朝的興衰,,除了提到禹、啟等開國先王,,還特別講到了皋陶,、孔甲等人的事跡,具體細節(jié)雖然與《國語》《史記》等文獻稍有出入,,但大致框架仍是可以契合的,。關于《厚父》的時代,學界有“夏書”“商書”“周書”等不同看法,。而在我們看來,,該篇當是周武王代商后向夏朝后裔厚父“乞言”時所作。也就是說,,至遲在周武王所處的時代,,夏人后裔所自述的夏代歷史已經與《夏本紀》的記載沒有太大差異。如此一來,,《史記》對夏代歷史的記載大體可信,,便是不言自明的了。

除了《厚父》之外,,日前發(fā)布的清華簡第八輯整理報告收錄的《虞夏商周之治》篇,,也有與夏代相關的內容。該篇所記載的夏代禮樂制度,,雖然反映的可能只是戰(zhàn)國人的認識,,但是與相關文獻對讀也可以幫助我們加深對這一問題的理解。

記載了周文王遺言的《保訓》

2. 對于商代歷史的補充

商代的史料較之夏代無論是在體量還是質量上都有較大的提升,,但據之重建商代史依然面臨著不小的困難,。甲骨文研究雖然已取得有目共睹的進展,但其內容過于單一,、材料過于分散,。《史記·殷本紀》是關于商代歷史的系統(tǒng)記述,,司馬遷在篇末歸納編纂該卷的方法是“以《頌》次契之事,,自成湯以來,,采于《書》《詩》”,,也就是說相關記載絕大部分乃是化用《尚書》《詩經》之文。但是在司馬遷的時代,能夠看到的商代“書”篇就已經不多了,,大致僅?!稖摹贰侗P庚》《高宗肜日》等寥寥幾篇。受此影響,,從《殷本紀》就可以明顯地看出該篇記成湯,、盤庚事較詳而其他諸王則十分簡略。這當然是由于成湯,、盤庚功業(yè)赫赫需要濃墨重筆地進行描寫,,但也在一定程度上與司馬遷所面臨的史料匱乏的困境有關。

值得慶幸的是,,清華簡中發(fā)現了多篇前所未見的記載商代歷史的古書,,大大充實了商代史料。屬于成湯時期的有《尹至》《尹誥》《赤鵠之集湯之屋》等篇,,詳細記述了湯在伊尹的輔佐下伐桀的過程以及代夏之后的治國之道,。屬于武丁時期的則有《傅說之命》三篇,完整地展示了武丁夢得傅說并以之為相的歷史,。此外,,《湯處于湯丘》《湯在啻門》《殷高宗問于三壽》等篇雖是后代托古之作,但也側面反映了一定的歷史事實,,屬于可資借鑒的間接史料,。這些重要史料的重新發(fā)現,雖然不足以完全覆蓋商代歷史的全部鏈條,,但對于文獻不足征的商代史來說已經是重大推進,。

3. 對于西周歷史的糾正

西周時期的歷史,由于其文獻留存在三代中最為豐富,,加之大量長篇青銅器銘文的發(fā)現,,本身已具備了深化細化的條件。而清華簡中重新發(fā)現的古書,,對于豐富西周史的價值主要體現在對個別重要問題的糾正方面,。比如周人所艷稱的“文武受命”與“文王稱王”等問題,過去由于文獻記載多有抵牾,,長期以來都是聚訟紛紜,。清華簡的《程寤》篇,雖然存目于漢人所編的《逸周書》中,,但是文本在唐宋之后就亡佚了,。簡本的重新發(fā)現,為我們還原了文王去商在程,,與武王并拜吉夢代商受命的全部過程,,“文武受命”問題也可據之徹底厘清,。清華簡中最早公布的《保訓》篇,內容是周文王去世前所作的遺言,,開篇的“惟王五十年”一句,,明確指出是時文王已在位稱王,有力回擊了漢代以來文王生前未稱王的觀點,。此外,,關于“西伯戡黎”是哪位西伯、武王卒年,、成王即位年齡以及周公“居東”還是“征東”等經學史上的經典話題,,在《耆夜》《金縢》《系年》等篇中均有重要線索。

西周時期的歷史文獻,,也存在著關于早期的記載多而中期,、晚期少的情況。傳世《尚書》的“周書”中,,屬于西周中期以后的只有穆王時期的《呂刑》一篇,。清華簡中多篇西周中晚期古書的重新發(fā)現,在一定程度上平衡了這種差距,。穆王時期作成的《祭公之顧命》篇雖然在《逸周書》中有文本傳世,,但比照兩種文本可知傳本多有舛誤,簡本在“三公”制度等關鍵之處可以補充相關史事,。新近公布的《攝命》,,是一篇西周中期的重要冊命文書,篇幅將近千言,。關于其作者,,目前有穆王與孝王兩種意見。如果后說可以成立,,那該篇就更加珍貴,,因為此前并沒有任何一篇孝王時期的文獻得以傳世?!盾橇挤虮选冯m屬詩歌體,,但是該篇借厲王名臣芮良夫之口闡述了當時的政治局勢,也有突出的史料價值,。關于厲,、宣、幽三朝歷史的記載,,還見于前所未見的史書《系年》篇,。《系年》關于國人暴動,、共和行政,、宣王中興,、西周滅亡等歷史事件的記載與古書或依或違,為我們理解西周晚期以及兩周之際的歷史提供了新的視角,。

歷史上一些著名的古族與古國在這一時期遷徙、發(fā)展與融合的過程,,也可以在清華簡中找到記載,。《系年》第三章記載了周成王平定三監(jiān)之亂后,,曾將秦人從商奄遷徙到邾吾,,十分明確地講秦人來自于東方,顛覆了過往對秦人起源的認識,。出自楚人自記的《楚居》篇則詳細敘述了楚國的族源,,包括先君季連的降生、楚人稱號的得名以及歷代國君在南方遷徙與發(fā)展的過程等,,為研究楚國的歷史提供了前所未知的珍貴史料,。

4. 豐富了春秋史研究的材料

春秋時期是中國早期社會劇烈變革的一個重要階段。對這一時期歷史的認識,,由于有《左傳》《國語》等文獻的支撐,,相對而言是比較明晰的。但是我們也必須認識到,,《左傳》《國語》對春秋歷史的記述并非面面俱到,。正如童書業(yè)所說,“晉,、楚兩國的歷史是一部《春秋》的中堅”,。《春秋》與《左傳》記晉楚之事尤為詳盡,,其他諸侯國則明顯要遜色得多,。《國語》雖有八國之語21卷,,但其中僅《晉語》就獨占9卷,,甚至根本就沒有“秦語”,這與秦國在春秋時期的歷史地位也是不相匹配的,。

幸運的是,,清華簡中新發(fā)現了多篇屬于“語”類的春秋文獻,可以大大彌補《左傳》《國語》的不足,。其中記載秦穆公與楚國申公子儀對話的《子儀》,,開篇講“既敗于崤”,從省略的主語“秦穆公”或“秦”來看,,應是一篇佚失的“秦語”,。而《鄭武夫人規(guī)孺子》《鄭文公問太伯》等有關鄭國的古書或可歸為“鄭語”,,提供的認識遠遠超過了《左傳》《史記》的記載,進一步豐富了我們對春秋時期中原地區(qū)的文化狀況與政治形勢的認知,。而有關晉國的記載雖然已經很豐富,,但史料的發(fā)現當然是多多益善。清華簡中的《子犯子馀》《晉文公入于晉》講述了晉文公重耳流亡,、復國以及一戰(zhàn)而霸的歷史,。《趙簡子》則是晉國趙簡子始為卿入朝,,范獻子與成鱄對其訓導勸誡的文辭,。這些大概都屬于“晉語”。最值得注意的是《越公其事》一篇,,其中講吳越爭霸的內容大都可與《國語》的“吳語”“越語”對讀,,顯示了它們之間密切的關系。除了豐富的“語”類文獻,,史書《系年》篇對于重建春秋史也有較大價值,。該篇以類似“紀事本末體”的形式對春秋時期主要諸侯國的興衰更替進行了詳細描述,許多地方可以糾正傳世史料的錯誤,。

5. 豐富了政治思想史研究的材料

習近平總書記指出:“要治理好今天的中國,,需要對我國歷史和傳統(tǒng)文化有深入了解,也需要對我國古代治國理政的探索和智慧進行積極總結,?!鼻迦A簡新見古書中所體現的豐富思想內涵,便可以進一步推動對早期政治思想史的研究,,為當代社會道德建設以及新時代治國理政提供有益啟示,。

比如《尹誥》篇中商湯、伊尹對“民”與“眾”的珍視,,體現了早期的民本思想,。《厚父》篇反復強調敬天重德,,反映出周初的德治較商代有了明顯的進步,。特別是《厚父》篇中的“民心惟本,厥作惟葉”一語,,在古代文獻中最早明確提出以民為本的理念,。

清華簡的第八輯整理報告集中公布了多篇講述治國理政之法的古書?!栋罴抑菲獜恼磧煞矫骊U述了將會導致國家興盛與衰敗的種種行為,,告誡執(zhí)政者要“有所為而有所不為”?!栋罴姨幬弧菲獎t從肅清吏治的角度強調了選賢任能的重要性,,以及用人失度帶來的嚴重后果,。《治邦之道》篇全面分析了治理國家應當遵守的準則,,并特別強調了尚賢,、節(jié)用、節(jié)葬,、非命等思想,。《天下之道》篇則借用攻守之道來說明古代圣王得天下的關鍵仍然在于得民心,?!缎氖侵^中》是一篇充滿思辨智慧的文獻,。該篇試圖把古人深信不疑的“天命”與本篇重點論述的“身命”概念辯證統(tǒng)一起來,,并最終提出了“人定勝天”的理念。篇中的“人有天命,,其亦有身命”“斷命在天,,苛疾在鬼,取命在人”等語,,可以說是尊重客觀規(guī)律與發(fā)揮主觀能動性相結合這一哲學思想在古代文獻中較早的體現,。

6. 豐富了社會文化史研究的材料

歷史不只是王侯將相的記事本,普羅大眾的社會生活也是歷史研究關注的重點方向,。清華簡的內容雖然多是“王者書”,,但其中也不乏研究社會文化史的重要資料。

清華簡中的《算表》,,是目前世界范圍內發(fā)現最早的實用算具,,利用這套《算表》,不僅能夠快速計算100以內的兩個任意整數乘除,,還能計算包含分數1/2的兩位數乘法,,甚至可以用于開方運算。以《算表》為代表的我國古代科技成就的重新發(fā)現,,充分體現了人民群眾的高超智慧與實踐精神,。

卜筮祭禱是先民重要的日常生活之一。卜筮方面,,清華簡第四輯整理報告公布的《筮法》,,是一篇講述占筮理論和方法的專書。在《筮法》的占算體系中,,只有八經卦而不用六十四卦,,展現了與《周易》截然不同的占筮系統(tǒng)。與《周易》卦名,、卦畫相一致的,,清華簡中又同出了《別卦》一篇,,充分展現了當時豐富多樣的占筮體系。祭禱方面,,第三輯整理報告收錄了一篇《祝辭》,,內容是祝禱行為中格式化的咒語。與之相類似的,,還有目前仍在整理過程中的《禱辭》篇,,記載的是祭祀儀式中的禱告神靈之辭。

除此之外,,清華簡中還有為數不少的樂譜,、馬經等內容尚待整理與研究。假以時日,,這些古書一定會對我們深入了解戰(zhàn)國時期的社會文化提供更多新知,。

清華簡在完善古史重建方法論方面的意義

清華簡中重現的古書對于古史重建的意義,相對于補正具體的史實,,更重要的是提供了方法論方面的啟示,。長期以來,學術界對于如何看待古書,、如何認識古史始終莫衷一是,,疑古、信古,、釋古各有其信從者,。對于古史基本態(tài)度的嚴重分歧,導致了古史研究難以進一步深化發(fā)展,。

實踐是檢驗真理的唯一標準,。我們可以清楚地看到,清華簡等出土文獻雖然重現了大量古書,,但是對傳世古書與傳統(tǒng)古史仍然只是局部補充與修正,,并沒有全面顛覆。在這些失而復得的古書里,,禹,、湯、文,、武還是明王圣君,,夏桀、商紂也依然失道寡助,。這就說明傳世古書作為長期流傳過程中自然選擇的結果,,它的真實性是有依據的,不能被輕易否定。

王國維1925年在清華講授《古史新證》時提出了著名的“二重證據法”,,同時也批評了“疑古之過”,。他認為疑古學者“其于懷疑之態(tài)度及批評之精神不無可取,然于古史材料未嘗為充分之處理也”?,F在看來,,重新認識古書以及重建古史,不僅要充分利用新發(fā)現的出土文獻,,也要對傳世史料的價值進行充分估量,。實踐證明,大部分情況下即便沒有“地下之新材料”的證據,,對于“紙上之材料”的記載也可以姑且信其有,。“二重證據法”強調兩者互相印證,,并不意味著沒有出土材料印證的傳世古書便不可相信,,抹殺任何一方的獨立價值都絕非王國維本意。有些問題在考古材料里雖然沒有涉及,,并不代表當時就沒有,,更不能因之推論傳世文獻的記載有問題,。先秦的古書卷帙浩繁,,真正流傳下來的可謂十不存一,以有限的已知去推論無限的未知顯然是不合情理的,。

當然,,我們提倡不要過分疑古并不意味著要走上輕率信古的老路,重建古史的正確態(tài)度依然是對任何材料都預先進行史料批判,。無論疑古還是信古,,歸根結底都是要靠材料說話。

(作者:程浩,,系清華大學出土文獻研究與保護中心,、出土文獻與中國古代文明研究協(xié)同創(chuàng)新中心副教授)

編輯:楊嵐

關鍵詞:清華 古書 歷史 文獻

北京宋莊藝術區(qū)新聯會赴延安地區(qū)培訓采風

北京宋莊藝術區(qū)新聯會赴延安地區(qū)培訓采風 卡地亞?故宮博物院工藝與修復特展亮相故宮

卡地亞?故宮博物院工藝與修復特展亮相故宮 走進塔吉克斯坦納烏魯茲宮

走進塔吉克斯坦納烏魯茲宮 也門霍亂病例激增

也門霍亂病例激增 2019亞洲商務航空大會及展覽會開幕

2019亞洲商務航空大會及展覽會開幕 世界園林巡禮——日本大宮盆栽美術館

世界園林巡禮——日本大宮盆栽美術館 巴黎圣母院:浩劫之后

巴黎圣母院:浩劫之后

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅