首頁>要聞>天下 天下

情與理 習(xí)近平念茲在茲民族復(fù)興臺灣同路行

(近觀中國)情與理 習(xí)近平念茲在茲民族復(fù)興臺灣同路行

中新社北京7月14日電 題:情與理 習(xí)近平念茲在茲民族復(fù)興臺灣同路行

作者 鐘三屏

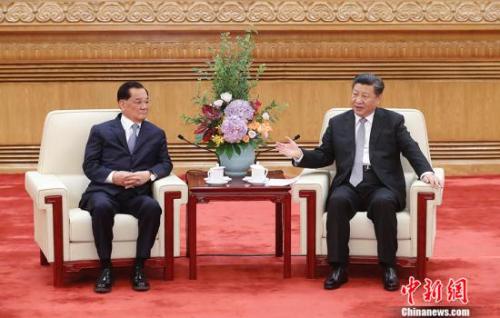

本月13日,習(xí)近平又一次在人民大會堂迎接來自寶島臺灣的客人,。

這次,,他見的是“老朋友”連戰(zhàn),。5年多來,,習(xí)近平2012年擔(dān)任中共中央總書記后接待會見的第一個來自臺灣的代表團,,即為2013年2月時任中國國民黨榮譽主席的連戰(zhàn)及隨訪的臺灣各界人士,。至今,兩人已見面4次,。

5年多來,,習(xí)近平多次會見臺灣政界人士以及社會團體。

每次見“寶島來客”,,習(xí)近平都發(fā)表情理兼具的講話,,推心置腹看問題,坦誠相對增認(rèn)同,,滿懷期待謀未來,。

說歷史,談同胞,,習(xí)近平訴諸“情”,。

臺灣問題有歷史因素,也有現(xiàn)實因素,。歷史因素,,有大陸先民篳路藍縷傳薪火,有甲午戰(zhàn)敗遭受殖民統(tǒng)治,,有1947年“2·28”事件造成的歷史創(chuàng)傷,,也有國共內(nèi)戰(zhàn)延續(xù)等。現(xiàn)實因素則有兩岸長期分隔形成的差異和分歧,。

習(xí)近平多次闡述“兩岸一家親”理念,,一以貫之。他提到,,大陸和臺灣是休戚與共的命運共同體,。對臺胞因自己的歷史遭遇和社會環(huán)境,形成特定的心態(tài),,他表示完全理解臺灣同胞的心情,。熨平心里創(chuàng)傷需要親情,解決現(xiàn)實問題需要真情,,我們有耐心,,但更有信心,。

他說,,不論是幾百年前跨越“黑水溝”到臺灣“討生活”,,還是幾十年前遷徙到臺灣,廣大臺灣同胞都是我們的骨肉天親,;也表達“我們是打斷骨頭連著筋的同胞兄弟,,是血濃于水的一家人?!?/p>

他相信,,兩岸同胞要以心相交、尊重差異,、增進理解,,不斷增強民族認(rèn)同、文化認(rèn)同,、國家認(rèn)同,。“不管經(jīng)歷多少風(fēng)雨,,兩岸同胞在民族,、文化認(rèn)同和情感上從未分離”。

訴諸“理”,,環(huán)環(huán)相扣,。習(xí)近平多次表達堅定走兩岸關(guān)系和平發(fā)展道路;今次指出,,推動兩岸關(guān)系和平發(fā)展,、攜手致力民族復(fù)興,,是符合民族整體利益、順應(yīng)時代潮流,、造福兩岸同胞,、得到兩岸同胞擁護的正確道路。要點包括:堅持“九二共識”,、反對“臺獨”,;擴大深化兩岸交流合作;為兩岸同胞謀福祉,;團結(jié)兩岸同胞共同致力民族復(fù)興,。

他號召兩岸同胞要堅決反對和遏制“臺獨”分裂圖謀和行徑,,以實際行動展現(xiàn)正義的力量和聲音,。

他相信,民族復(fù)興道路上,,臺灣同胞不應(yīng)該缺席,,也一定不會缺席。期待兩岸同胞要順應(yīng)歷史大勢,、共擔(dān)民族大義,,共同推動兩岸關(guān)系和平發(fā)展、推進祖國和平統(tǒng)一進程,,共圓中華民族偉大復(fù)興的中國夢,。

兩岸事務(wù),需要耐心,、細心,、誠心和信心,心浮則亂,,氣躁則傷,。面對錯綜復(fù)雜的臺海形勢,有人憂心,,有人迷茫,,有人急躁。兩岸和平發(fā)展需要不斷總結(jié)經(jīng)驗,。

“愛拼才會贏”,。習(xí)近平的多次涉臺講話,對臺胞動之以情,曉之以理,,待之以誠,,爭取廣泛團結(jié),對關(guān)心兩岸關(guān)系走向和中華民族命運的人們也都有啟示作用,。

2013年2月,他在見連戰(zhàn)時說,,大陸和臺灣是休戚與共的命運共同體,。近代以來,中華民族飽受列強欺凌,。想起那一段屈辱的歷史,,每一個中國人都會心痛。

今年6月,,習(xí)近平在山東威海劉公島,,參觀甲午戰(zhàn)爭史實展,表示要警鐘長鳴,,銘記歷史教訓(xùn),,13億多中國人要發(fā)憤圖強,把我們的國家建設(shè)得更好更強大,。

今次見連戰(zhàn),,習(xí)近平說,他一直有個想法,,就是去一下威海劉公島,,當(dāng)年甲午海戰(zhàn)北洋水師所在地?!拔胰チ?,看了以后,感慨萬千,?!?/p>

談及中國百年滄桑巨變,習(xí)近平說,,“這更激發(fā)了我一種強烈的民族和歷史的責(zé)任感,。”他相信兩岸同胞也有這樣的感受,并邁向雖有坎坷,、必將通達的歷史康莊大道,。“我們只要矯正歷史坐標(biāo),,牢牢把握舵盤,,兩岸和平發(fā)展、和平統(tǒng)一的歷史航船一定會駛向勝利的彼岸,?!?/p>

習(xí)近平的今次這番開場白,在場的“寶島來客”與兩岸記者都聽到了,。

編輯:曾珂

關(guān)鍵詞:習(xí)近平 臺灣 兩岸 民族 民族復(fù)興臺灣同路行

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇 聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜

聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅