首頁>書畫·現(xiàn)場>訊息訊息

進(jìn)入大眾視野的簡帛,喚醒千年歷史

人類最早的“十進(jìn)制計算器”是一堆薄薄的竹簡,;早在2000多年前的秦代,,學(xué)堂就有“九九乘法口訣表”啟蒙教材,;馬王堆出土帛書上有圖文并茂的彗星圖和經(jīng)脈書……穿過數(shù)千年歷史隧道,,在紙張發(fā)明之前,,記錄在竹木和繒帛上的信息成了古史研究的重要線索,。最近,,山東博物館,、中國文化遺產(chǎn)研究院合編的 《書于竹帛———中國簡帛文化》 由上海書畫出版社出版,,展現(xiàn)了“簡帛時代”的燦爛文明畫卷。

至少從三千多年前的商代開始,,中國人就將竹木制成的“簡”“牘”和絲織品“帛”作為書寫載體,,尤以簡、牘的使用最為廣泛,。20世紀(jì)以來,,我國西北和江南等地陸續(xù)發(fā)現(xiàn)大量戰(zhàn)國至漢晉時期的簡帛,它們既是珍貴文物,,也可與傳世文獻(xiàn)對照印證歷史,。簡牘帛書的發(fā)現(xiàn),大大推動了人們對歷史學(xué),、文獻(xiàn)學(xué)和文字學(xué)等領(lǐng)域的認(rèn)識,。

《書于竹帛———中國簡帛文化》涵蓋了簡帛的制作、書寫與出土,,以及簡帛所記載的軍事法律,、社會生活,、教育文化等內(nèi)容,多為一手資料,,匯集了簡帛發(fā)掘與研究的成果,。業(yè)界評價,這本書既是了解簡牘文物,、先秦至魏晉文史知識的全息讀本,,亦是“簡帛學(xué)”走出象牙塔走向公眾的嘗試,具有重大學(xué)術(shù)價值和普及意義,。

簡帛記錄了古代科技醫(yī)學(xué)的進(jìn)步,,也彰顯了民族智慧

簡帛中有文字、圖表,、繪畫等多種書寫形式,,更有古文、篆,、隸,、行、草等書體,,在書法史上留下濃墨重彩的一筆,;而簡帛中的文書、數(shù)術(shù),、醫(yī)方,、食譜、書信等,,則可一窺古代社會生活的方方面面,。

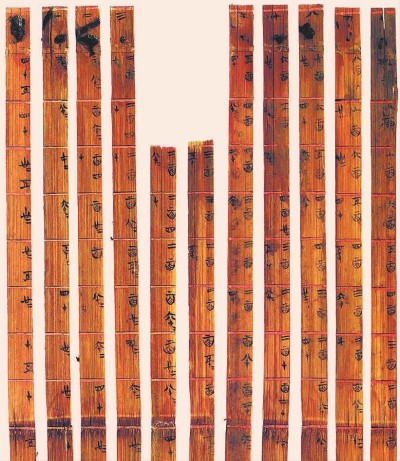

比如清華大學(xué)藏戰(zhàn)國簡中發(fā)現(xiàn)的存世最早的實用算具 《算表》,今年還獲得吉尼斯世界紀(jì)錄認(rèn)證,。中國文物研究所研究員胡平生說,,《算表》 的先進(jìn)之處在于它是十進(jìn)制的,同樣的十進(jìn)制算表在歐洲直到15世紀(jì)才出現(xiàn),,這從一個側(cè)面說明,,中國古代的應(yīng)用數(shù)學(xué)遙遙領(lǐng)先。從書中文獻(xiàn)圖片可見,,公元前305年左右,,利用這套《算表》 能快速計算100以內(nèi)的任意兩個整數(shù)乘除?!端惚怼贰」灿?1支簡,,每支長43.5厘米,寬1.2厘米,其中4支上端有殘缺,。據(jù)考證,,《算表》上每支簡首部都有鉆孔并穿線,每支簡的鉆孔上方有一行數(shù)字表示乘數(shù),,下方有19行數(shù)字用來運(yùn)算,。第20支簡上整齊排列著20個鉆孔,每個鉆孔也都有絲線穿過,,第20支簡左側(cè)有19列數(shù)字,,右側(cè)有一列數(shù)字表示乘數(shù)。這樣一來,,加上鉆孔,,整部 《算表》 就構(gòu)成了21行21列的“數(shù)字表格”,鉆孔和絲線用來定位需要計算的數(shù)字和拉動進(jìn)行運(yùn)算,。

戰(zhàn)國至秦漢時期,,中國古人的精神生活日益豐富,教育發(fā)達(dá),。除了《算表》,,湖南里耶出土的“九九表”簡,則是目前中國考古發(fā)掘獲得的最早,、最完整的乘法口訣表實物,距今已超過2200年,。古代“九九表”的運(yùn)算順序跟現(xiàn)在剛好相反,,從“九九八十一”往前運(yùn)算。它的出土說明,,早在秦朝,,中國人已熟練掌握乘法交換律,并把它用于社會生活所需的計數(shù)中,,這也是當(dāng)時學(xué)堂算術(shù)的啟蒙教材,。

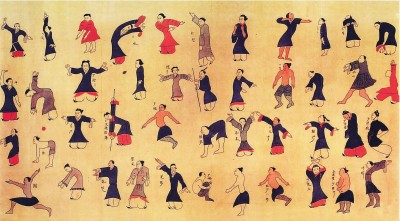

讓學(xué)界驚喜的是,簡帛還記錄了中國古代科技,、醫(yī)學(xué)的進(jìn)步,。湖南馬王堆出土的帛書 《天文氣象雜占》 繪有云、氣,、恒星,、彗星等天文圖像約250幅,并附有圖像的名稱,、解釋和占文,;《導(dǎo)引圖》 則圖示了呼吸運(yùn)動和軀體運(yùn)動相結(jié)合的一種醫(yī)療體育方法。古代軍事制度同樣是簡帛記錄的重要內(nèi)容,比如漢簡 《塞上烽火品約》一文中,,針對敵人數(shù)量,、進(jìn)攻時間和方位的不同,對如何燃放烽火,、升降預(yù)警信號標(biāo)志作了詳細(xì)規(guī)定,。“若匈奴在下雨天入侵邊塞,,無法點(diǎn)燃烽火時,,戍卒應(yīng)立即派人奔跑、快馬疾馳送達(dá)信息,?!庇形氖穼<医庾x認(rèn)為,兩千年前的中國,,對于通過烽火燃放進(jìn)行敵情預(yù)警,,已經(jīng)有了相當(dāng)成熟和完善的制度。

讓“養(yǎng)在深閨”的簡帛真正活起來,,走進(jìn)公眾視野

有學(xué)者指出,,簡牘帛書的發(fā)現(xiàn),使中國史,、語言文字,、法律史等諸多領(lǐng)域研究有了突破和進(jìn)展,但目前不少簡帛還停留在學(xué)術(shù)的“象牙塔”中,,有些“養(yǎng)在深閨人未識”的遺憾,;或因其文字難懂,難以走入尋常百姓家,。

可喜的是,,出版界、文博界,、高校等做出了積極嘗試,。《書于竹帛———中國簡帛文化》一書,,正是最近在山東博物館舉辦的中國簡帛文化展的導(dǎo)讀圖錄,,該展覽共展出從戰(zhàn)國、秦,、漢至三國,、晉各個時期有代表性的850余件簡牘帛書,將持續(xù)至明年3月,。在業(yè)內(nèi)人士看來,,無論是全面展示近年來簡帛研究最新成果的展陳互動,,還是以圖文并茂的普及讀物形式傳播,都有助于簡帛這類珍貴的不可再生文物資源真正活起來,。

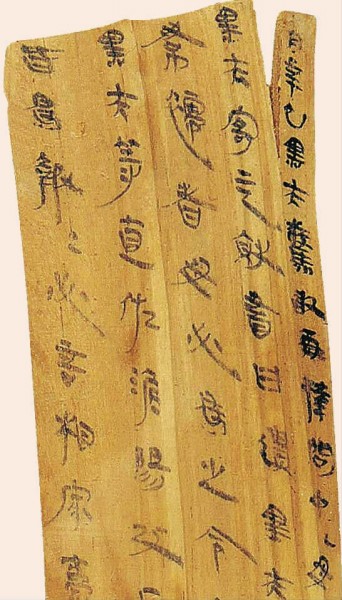

一旦簡帛上的故事被更多人理解認(rèn)知,,遙不可及的文物就變得可親可近。以睡虎地4號墓出土的兩件木牘為例,,考古專家證實,,其內(nèi)容是戰(zhàn)國時期士兵黑夫、驚兄弟兩人寫給家中同胞和母親的信,,敘述了他們從軍到淮陽一帶參加對楚作戰(zhàn),,請求母親與兄弟支援衣物和錢財。據(jù)悉,,這是我國現(xiàn)存年代最早的家信實物,,其中蘊(yùn)含著極重要的歷史信息,學(xué)界推測,,從黑夫和驚向家中要錢來看,,秦國普通士兵可能沒有軍餉,日?;ㄤN和便衣需家中負(fù)擔(dān)等,,他們殺敵動力或來自戰(zhàn)勝后的封爵獎賞等。

“簡帛是紙張普及之前中國最主要的書寫載體,,在文明傳承,、民族創(chuàng)新、文化傳播上起著重要作用,,也記錄了中國古代社會發(fā)展的多個維度,。”在中國文化遺產(chǎn)研究院研究員劉紹剛看來,,未來學(xué)界的努力方向,正是使簡帛進(jìn)入大眾視野,,讓更多讀者直觀感受到,,中華文明曾鐫刻的一個個醒目坐標(biāo)。

《書于竹帛———中國簡帛文化》 一書展示了古代有代表性的簡帛,。圖①為湖南馬王堆出土的帛書 《導(dǎo)引圖》,。圖②為清華大學(xué)藏戰(zhàn)國竹簡 《算表》(局部)。圖③為睡虎地4號墓出土木牘上秦代士兵黑夫,、驚兩兄弟寫給母親的家書(局部),。

(均上海書畫出版社供圖)

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:進(jìn)入大眾視野的簡帛 大眾視野的簡帛

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進(jìn)博會機(jī)遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進(jìn)博會機(jī)遇 聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達(dá)撤軍事宜

聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達(dá)撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅