首頁>收藏·鑒寶>資訊資訊

邾國故城遺址發(fā)掘出8件新莽時(shí)期的銅器

最近,,山東又誕生了一項(xiàng)轟動全國的重要考古發(fā)現(xiàn),。山東大學(xué)考古系師生在鄒城邾國故城遺址中央面積近17萬平方米的“皇臺”北部的一座漢代水井中,,發(fā)掘出土了8件新莽時(shí)期的銅器,,這是國內(nèi)首次科學(xué)發(fā)掘出土的漢代度量衡器,,意義重大,。

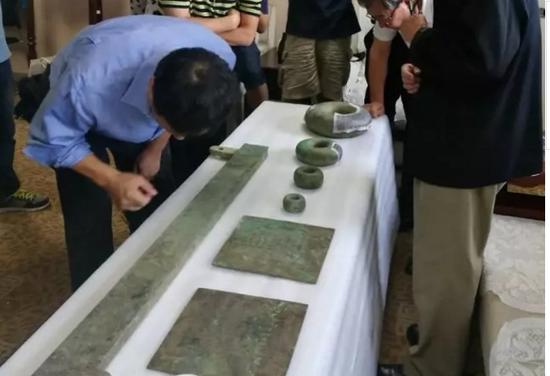

這批銅器包括詔版2件,、貨版1件,、衡桿1件,、環(huán)權(quán)4件。其中詔版陰刻有81字規(guī)整篆書,,內(nèi)容是王莽施行度量衡改革的詔書,,與《漢書》“王莽傳”等記載多可對應(yīng)。2件詔版的文字一致,。一件銅版陰刻7字篆書,,為“黃金、銅泉,、絮,、布、帛”,其中黃金2字位于中央,,其余分列4方,。1件銅衡殘長1.2米(按漢長約合今2.3米,殘失部分應(yīng)有約1.1 米),,一端陰刻有篆書銘文,,內(nèi)容與詔版一致。4件銅權(quán)大小有別,,分別有三斤,、九斤、重鈞卅斤,、重石四鈞等計(jì)量銘文,,根據(jù)始建國元年等銘文可知,這批銅器的制作年代為新莽始建國元年,,即公元9年,,距今已有兩千年的歷史了。

保存至今的兩千年前的銅器其實(shí)還是比較常見的,,然而,,這次出土的這批文物卻太稀有、太寶貴了,。我們知道“東漢與西漢,,中間分兩段”,西漢末年,,權(quán)臣王莽篡權(quán),,一度建立了新朝,史稱“新莽”,。

王莽稱帝后進(jìn)行了多項(xiàng)改革,,包括:推行王田制,限制私有土地持有,,超出部分為國有,,無土地者由國家分配,一夫百畝,,目的是解決西漢后期以來土地兼并嚴(yán)重的問題,,但是完全無法執(zhí)行;禁賞奴婢,;推廣國營事業(yè);改革幣制等,。唯新朝政令繁瑣,,且朝令夕改,改革最終失敗,導(dǎo)致新朝急速滅亡,。

總體來說,,新莽王朝有三個(gè)特點(diǎn):一是存續(xù)時(shí)間很短,只有十幾年,;二是幾乎在不停進(jìn)行各種改革,,令人目不暇接;三是權(quán)臣篡位,,東漢建立后對其進(jìn)行了全面清理,,留下來的遺存不多。

因此,,雖然“王莽改制”很有名,,但是由于材料有限,人們對那些年發(fā)生過的事卻弄不清楚,。尤其是這次發(fā)現(xiàn)的銅詔版和權(quán)衡,,可以說是很具有新莽時(shí)期改制特色的文物。此前,,只在甘肅定西,、合水等地出土約10件左右,且多為鄉(xiāng)民偶然挖出,,信息有缺失,,資料不完整,有的連出土地點(diǎn)都不知道在哪,,研究價(jià)值大打折扣,。

而這次邾國故城的8件新莽銅器是迄今為止首次經(jīng)過科學(xué)發(fā)掘出土,也是一次性集中出土數(shù)量和種類最多的漢代度量衡器,。尤其貨版,,是全國范圍內(nèi)首次出土,前所未見,。這批銅器出土層位明確,,同出遺物較多,獲取的資料科學(xué)完整,。

“這是漢代度量衡研究一次突破性的考古發(fā)現(xiàn)”,,中國社會科學(xué)院考古研究所研究員白云翔說,這批文物為研究西漢末年王莽代漢并實(shí)行貨幣和度量衡制度改革等重大歷史事件,,以及我國度量衡發(fā)展史,、經(jīng)濟(jì)史、制度史等問題,,都提供了珍貴的實(shí)物資料,,具有重大學(xué)術(shù)價(jià)值,。

“此次出土的銅衡桿屬于等臂銅衡,復(fù)原長度達(dá)2.3米,,比上世紀(jì)初在甘肅定西秤鉤驛所出長64.74厘米的衡桿長得多,,無疑是一件重要的文物?!敝袊鴩也┪镳^孫機(jī)表示,。

有意思的是,,這次的新莽文物居然是在邾國故城遺址出土的,。邾國故城位于山東鄒城市嶧山鎮(zhèn)紀(jì)王城村周圍,地處嶧山南麓,,平面略呈長方形,,面積約6平方公里,城內(nèi)中部為面積近17萬平米的高臺,,應(yīng)是宮殿區(qū)所在,,俗稱“皇臺”。

邾國是山東地區(qū)的先秦古國,,活躍在春秋戰(zhàn)國時(shí)期,,關(guān)于邾國的情況,拙作《不爭氣的邾國:沒輸給敵人,,先敗給了自己》(《齊魯晚報(bào)》,,2016年6月12日A08版)曾有詳細(xì)介紹。

根據(jù)歷史記載,,公元前614年邾國國君邾文公遷都于鄒城邾國故城處,,戰(zhàn)國晚期,邾國被楚國所滅,。不過,,此后的秦漢至兩晉時(shí)期,這處邾國故城一直是鄒縣行政中心所在地,,直到北齊時(shí),,新縣城才遷至現(xiàn)鄒城市區(qū)一帶,該城址逐漸廢棄,。

因此,,邾國故城遺址作為都城和縣城使用的時(shí)間長達(dá)1100年(公元前614—公元556年)。這處遺址自清代以來不斷采集出土重要文物,,但是一直沒有開展正式考古發(fā)掘,,2014年國家文物局批準(zhǔn)山東大學(xué)承擔(dān)該城址為期十年的田野考古項(xiàng)目,2015年春季山東大學(xué)進(jìn)行了第一次考古發(fā)掘,。

2017年3月至7月,,由山東大學(xué)文化遺產(chǎn)研究院和歷史文化學(xué)院考古系組成的考古隊(duì)對該城址進(jìn)行了第二次發(fā)掘,,發(fā)掘區(qū)選在宮殿區(qū)“皇臺”之上,發(fā)掘面積近500平方米,。出土遺存比較豐富,其中遺跡包括灰坑270余個(gè),、溝渠10條,、水井4眼,還有房址,、窯爐等,。出土大批遺物,其中陶器有鬲,、盂,、豆、罐,、盆,、瓦、瓦當(dāng),、磚等,,銅器有新莽銅器8件,以及錢幣,、印章等,。遺存的年代多數(shù)屬于春秋、戰(zhàn)國,、漢代,,另有少量北朝至隋唐時(shí)期遺存。

這批銅器出自邾國故城遺址的宮殿區(qū)“皇臺”之上,,證明“皇臺”范圍應(yīng)存在漢代官署區(qū),,這對研究遺址的城市布局和功能演變具有重要意義,也為下一步的田野考古工作提供了重要線索,。

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:邾國故城遺址 新莽時(shí)期銅器

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項(xiàng)目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項(xiàng)目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進(jìn)博會機(jī)遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進(jìn)博會機(jī)遇 聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達(dá)撤軍事宜

聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達(dá)撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅