首頁>要聞>悅讀 悅讀

親和力與普羅米修斯形式

——毛夢溪詩詞淺談

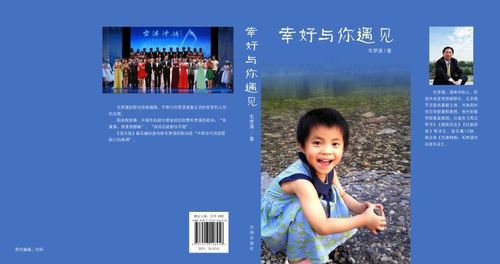

《幸好與你遇見》毛夢溪/著

毛夢溪

在歌德時代,,歌德的詩竟有貝多芬、舒伯特等音樂大師為之爭相譜曲,,這樣的現(xiàn)象本身說明,,在西方,詩與歌樂的關(guān)系在十八,、十九世紀還是十分密切的,。而在中國,這種詩與歌不可分割的關(guān)系也是自舜禹以來,,直到五四之前一直保留的傳統(tǒng),。

隨著二十世紀世界文藝思潮的不斷演進,后現(xiàn)代文化與現(xiàn)代性文化不斷地在一種“結(jié)構(gòu)與解構(gòu)”的二元內(nèi)循環(huán)漸進,,或不斷地在解構(gòu)前文化意義上重新詮釋文化立場和重構(gòu)文化內(nèi)核的整體形勢下——再次說到上述傳統(tǒng),,在今時今日,卻不無給人以固步自封之印象,。然而,,從詩之日益邊緣化,而歌樂卻從未被大眾須臾遺忘,,兩者際遇的迥然不同,,卻在一種不言自明的境況中揭示了詩與樂的分化為詩的發(fā)展帶來的顯著的負面影響。盡管在短時間內(nèi)看,詩與樂的分離似乎解放了詩,,為詩獲得了一定的發(fā)展空間,。但從接受學(xué)的角度來看,受眾的多少,,幾乎絕對地決定著一種文化形式自身市場的萎縮與擴張,,決定著它是否成為時代主流、是否對后世產(chǎn)生深遠影響的可能,。

如果詩注定在與歌樂的分化中衰落,,那么,詩與歌的重新聯(lián)袂,,就不僅僅是一種傳統(tǒng)的復(fù)興,,不僅僅是一種詩觀的堅持,更是歌與詩本身的那種客觀相融性或由抒情需求及方式所主導(dǎo)的必然的一體性,,在決定著兩者回到“共同的形式”上來,。

顯然,“共同的形式”并不單純地意味著“詩的拯救”,,也不僅僅是把歌詞中所存在的明顯的庸俗化和“口水化”內(nèi)容從大眾中召回,,而更是充分地利用“歌”這一載體,以詩的文化和文化的詩意重構(gòu)一種大眾的審美意趣,,創(chuàng)造性地為時代精神層面上的景觀建設(shè)注入有機的積極的內(nèi)容,,并在“民族性”這一意義范疇內(nèi)獲得其本體人文美學(xué)圖景的深化效果,。

“歌詩化”與“詩歌化”創(chuàng)作,,對時代審美和個性審美形式的注解

如果沒有上述認識,那么,,毛夢溪新近出版的詩詞集《幸好與你遇見》對我們來說就至多是一本“歌詞集”,;而現(xiàn)在,它卻在一定程度上構(gòu)成了我們進一步解釋詩歌發(fā)展興衰與形式關(guān)系的重要契機,。

這一介于傳統(tǒng)歌詞與現(xiàn)代詩之間的文本形式,,顯然較易引起肯定和否定兩方面的爭議:在詩與歌的分化傳統(tǒng)下,詩本身對于這一兼容形式無疑是反對的,;而在主張詩的通俗化或“親民化”一方看來,,這一形式又恰恰屬于“詩的正統(tǒng)”范疇。但是,,從作者自身的角度來看,,這位在中學(xué)時就斐聲詩壇的詩人,他似乎很明確地放下了現(xiàn)代詩人在“作為一名詩人”的榮譽感上的執(zhí)著,,而視自身的創(chuàng)作為“歌詞的詩意化”改革,,它意味著《幸好與你遇見》在方法和本體上是歌詞,而詩化的改造則是對歌詞整體審美的提升。

這種對歌詞的理想,,以及對民族文化的責(zé)任感,,曾帶來了他與另一位詩人汪國真的緣份:2009年,在記者李桂杰的牽引下,,他與汪國真共同創(chuàng)作了一首歌——《分別別多久》,。

某種角度上來說,這一合作是為詩歌傳統(tǒng)和音樂傳統(tǒng)還魂的“歌詩化”與“詩歌化”活動中最自覺的一次,。無疑,,大多數(shù)為詩譜曲或曲填詞的活動,只是音樂活動自身的一種慣性表現(xiàn),,或純粹出于詞作家和作曲家對詩和曲的個人熱情和藝術(shù)感悟,,并非是基于對歌詞的“口水化”和詩的邊緣化現(xiàn)象的憂慮,從而進行自覺的改善和改革性的創(chuàng)作,,而毛夢溪與汪國真的合作恰恰是基于這一點,。

說到汪國真,這位在上世紀90年代曾在文化界掀起“汪國真熱”,,因此不可不說是代表著一定時代文化符號特征的詩人,,我們或可以從其詩所引起關(guān)注的程度上,管窺到其詩作與音樂的那一傳統(tǒng)的聯(lián)系,。當(dāng)然,,他的詩歌被時代重點關(guān)注的應(yīng)當(dāng)是那一明快、積極,、熱情,、陽光,洋溢著青春和理想的,,且在形式和內(nèi)容上迥然不同于臺灣朦朧詩的婉約與大陸朦朧詩的灰暗的部分,。

在一定意義上,朦朧詩代表著中國現(xiàn)代詩自五四以來的第二次詩與歌的分離,,這次分離,,是相對我國社會主義初期詩歌在集體主義抒情中的“民歌化現(xiàn)象”而言的。汪國真則代表了對西方現(xiàn)代詩語言張力形式,、社會主義抒情形式及青春自身所蘊含的純真,、夢想和熱情奔放等意緒及內(nèi)容的恰當(dāng)把握與融匯,并在青春自身的輕盈和浪漫形式中儼然與傳統(tǒng)的政治抒情區(qū)別開來,,堪稱一種合時代的“青春之歌”,。

然而,事實上,,汪國真在其詩作獲得巨大的社會反響之后,,卻沒有繼續(xù)進行詩創(chuàng)作,,而是毅然轉(zhuǎn)向了作曲這一領(lǐng)域,并且他為之譜曲的對象恰恰是自己的詩歌作品,。這就在一定程度上反映了詩壇整體的“詩,、歌分離”,趨勢對于另一部分傾向于主張“詩,、歌一體”,、或至少在其詩作中自覺不自覺地呈現(xiàn)出“音樂性”的詩人的影響,如果說,,詩人的轉(zhuǎn)向同時包含著個人興趣和志向這些因素,,那么,實際上,,外部環(huán)境與氣候卻顯然更是造成個人興趣和志向的必然因素,。

而毛夢溪作為與汪國真同時代產(chǎn)生的校園詩人,在抒情風(fēng)格上與汪國真迥然不同,,評論家朱玲曾以“親和,、溫婉、雋秀,、孤絕,、豪放、高貴,、澄澈……”等形容概括《幸好與你遇見》這一詩詞集的審美特征,。很難說,這些特征與青春無關(guān),,而只與中年有關(guān),,但卻可以肯定,它與汪國真式的青春的熱烈奔放存在著界際,,與青春的任性,、天真存在著質(zhì)的不同。如果說,,朱玲在為這本詩詞集所作的序言里,特地在標(biāo)題中指出了它的“哲學(xué)視界”(“哲學(xué)視界上的人文情懷”),,那么,,不妨如是說,這種“哲學(xué)”首先是體現(xiàn)在它的“柔美”上——一種沒有過多的塵世物質(zhì)摻雜,,只有心靈自身對情感的純凈關(guān)注,,由于減少了物質(zhì)意象自身的棱角,減少了外部社會強加的諸多原則的干預(yù)和指責(zé),。毛夢溪的詩詞正如他自己所說——“以沉默至痛的語言站進現(xiàn)實,,以隨意如水的歌聲出離人群”,,顯然,這也是詩觀本身的體現(xiàn),,并具體地影響著毛夢溪詩詞的風(fēng)格與美學(xué)品性,。

如果說“至痛”是有尖銳的觸覺的,那么“沉默”便恰恰消隱了尖銳碰撞的可能,;而“隨意如水”更不僅從抒情方式上,,也在語言的音律處理上得到了體現(xiàn),這一“如水的特征”被作家張抗抗敏銳地以“有真情,,很美很順暢”“詩詞功底相當(dāng)不錯”一言蔽之,。

去除棱角,如水歌詠,,這正是“柔美”之一:這種“柔美”的自覺呈現(xiàn),,是青春本身不可能覺悟到的內(nèi)容與形式,而只能是從成年的哲學(xué)思考維度上產(chǎn)生的美學(xué)意向,;“柔美”之二,,則體現(xiàn)在一種純愛的維度上,一種在最恰當(dāng)?shù)臏囟?、力量和距離上所表現(xiàn)的“剛剛好的愛情”,,深情卻不哀怨,專注卻不令人覺得失去了自由,,低調(diào)卻不卑微,,堅持卻不糾纏,沉痛卻不悲涼……

這樣的適度,,也反映了一種古典的唯美主義向度以及“和諧”的美學(xué)宗旨,,然而,它更是一種海德格爾式的存在主義,,在堅持以“愛”為主題的抒情需求上,,就像堅持尋找一種“詩意的棲居”的尺度一樣——毛夢溪的詩詞無疑是“愛不能溟滅”的寓言和信念,他堅持在人類最可貴的這一情感維度上抒情,,并且始終以最澄澈透明的,,幾乎無修飾的、接近自然本身那種單純(但又顯然是無侵略性的),、去消除了能指的方式來書寫這一永恒的主題,,最終使得這一主題在明朗的、無可懷疑的,,不向生存本身出示任何警惕和預(yù)防的大地式的愛情中與海德格爾殊途同歸,。

“柔美”之內(nèi)部構(gòu)成原理與親和力的辯證關(guān)系,以及毛夢溪詩詞在“歌,、詩一體化”創(chuàng)作中的典型性

根本上,,“柔美”乃是親和力的一種外在表征,,也是其內(nèi)容本身。然而,,當(dāng)我們說它是一種“哲學(xué)”時,,卻不免是一種功利主義的評判,毫無疑問,,一位作家或詩人,,在選擇以什么方式表達自身時,并不見得能從無限多的外部形式中,,選出一種來作為最適合自己的“表述原理”,,而只能在情感內(nèi)部的運動方式中,找到與文字的命定機緣,。換言之,,普希金只以普希金的方式書寫,而雨果只以雨果的方式言說,。

這種“柔美”的抒情,,在一定程度上有著朦朧詩的抒情原型,但又不同于國內(nèi)朦朧詩的哲理和反思性抒情,,不同于臺灣的自然與工業(yè)的在場抒情和現(xiàn)代主義人文抒情,。相對于后者,我更愿意把它視為一種工業(yè)化語言和自然語言之外的,,情感自身的音樂化和某種意義上的“無聲化”發(fā)現(xiàn),。這種“無聲化”并非指傳統(tǒng)詩歌理論中所指的“留白”,而是指情感對過多附帶物的拒絕,,或者從移情方式向情感本體的回歸,。

這也正是毛夢溪詩詞中特定的親和力產(chǎn)生的關(guān)鍵——在沒有外部過多因素的干擾下,情感將恢復(fù)它自身的韌度,,一旦投射,,便不輕易斷裂。同時,,在其專注的形式中產(chǎn)生了外部情感對象,,向這一專注中心凝聚的運動。這種“專注形式”不同于歌頌體中的情感貫注,,不是因為對象的美麗,、崇高和偉大而產(chǎn)生了情感,也不是因為土地的生養(yǎng)之恩而產(chǎn)生了情感,,而是像人類愛情本身一樣,在無法以任何事物來衡量的維度上產(chǎn)生了情感,,或者在并未經(jīng)過理性的審視對象的過程中產(chǎn)生了抒情沖動,。因此,,在這里,即便是對祖國,,對某一方山水,,對民族的抒情中,政治抒情的意味將大大減少,,也即消除了抒情者那種鮮明的階級,、民族和國家上的立場,消除了主客雙方來自外部的那一紐帶,,而轉(zhuǎn)向兩者之間更直接的,、親密的情感對話形式。

從讀者的角度來看,,這一情感對話形式將通過語言自身的“無中介”模式抵達情感自身緯度上的共鳴,,而不是基于中介——比如說,基于共同的階級或民族性來獲得共鳴,。進一步說,,一種無須通過對中介身份的自覺所獲得的情感反應(yīng),去除了主客之間可能存在的疏離,,而通過最可能喚醒情感的方式——通過愛情本身自動屏蔽外部干擾試圖回歸“主客一體化”的方式,,產(chǎn)生了最佳親和力。

風(fēng)格上的不同于汪國真,,但在“歌”與“詩”的結(jié)合中卻體現(xiàn)了毛夢溪詩詞與朦朧詩以降的“歌詩分離”派的區(qū)別,。在此意義上,他與汪國真實為同一體系——即屬于“詩,、歌同體化”一脈,。指出這種本來就十分明顯的“詩與歌同體”特征,并不在于強調(diào)此表象,,也不在于硬性地把毛夢溪與汪國真從詩學(xué)層面上聯(lián)系起來,,而在于強調(diào),在現(xiàn)代詩的實踐中,,這種歌,、詩結(jié)合的形式與趨勢,事實上在歷史中存在著一種可見的軌跡,,而這種軌跡,,尤其在1990年的“汪國真年”事件中,在與之同代的詩人的傾向性發(fā)展和創(chuàng)作成果中,,在社會主義社會政治抒情的延續(xù)和發(fā)展中,,在朗誦詩本身的“音像化”中,都可找到,。

然而,,真正嚴肅地把詩與音樂結(jié)合在一起——不僅在詩的旋律化結(jié)構(gòu)上,,而且在語言本身的音律(不同于傳統(tǒng)音律規(guī)則)化中,更且在對古代詞曲音律原理的“化用”意義上,,結(jié)合詩與歌,,卻十分鮮見。就此而言,,毛夢溪的創(chuàng)作可謂恰恰包含了一種學(xué)術(shù)態(tài)度,,在如何進行詞的詩化上,同時體現(xiàn)了簡潔與深化對音樂和詩的辯證詮釋,。

“親和力”傳統(tǒng)與普羅米修斯精神之間的文化關(guān)系,,對當(dāng)代“歌、詩一體化”創(chuàng)作的闡釋

這樣,,一種普羅米修斯的隱喻就在上述“親和力”和“歌,、詩一體化”的探索性實踐中,找到了它的現(xiàn)代性本體,。從詩歌的源起來看,,形成“親和力”正是詩歌的主要宗旨,在歷史上,,最先提出詩歌為“親和力”服務(wù)觀點的乃是帝舜(司馬遷:《史記》五帝本紀第一,;岳麓書社出版社2001,第5頁),。

這一從詩歌本身的內(nèi)容與形式中發(fā)現(xiàn),,卻又帶有始創(chuàng)性的觀點,對于中華文明來說無疑正是“火種”意義上的存在,,因為它試圖打開的,,正是一種“天地人和”的宇宙模式,通過它來防止戰(zhàn)爭和矛盾,,甚至從精神力量上感化自然,,防止自然災(zāi)害,使人類走向更光明,、美滿的盛世,。這樣的詩歌本旨與西方以《荷馬史詩》為源起的詩歌發(fā)展形式中所體現(xiàn)的精神方向在某種程度上來說恰恰相反。眾所周知,,《荷馬史詩》描述的正是戰(zhàn)爭本身,,并且恰恰通過戰(zhàn)爭反映了英雄主義崇拜,故此,,后者是征服文化的起源,,而前者正是和平文化的開始。在此意義上,恢復(fù)一種“歌,、詩一體化”傳統(tǒng),,就有了重新尋回“火種”的意義,。

誠然,,“親和力”本身的表現(xiàn)方式是多種多樣的,并且“親和力”在歷史社會中是一種不間斷的,、持續(xù)的力量,。基于這一事實,,我們說“詩,、歌一體化”或其“親和力”的獨特呈現(xiàn)作為一種“普羅米修斯形式”的再現(xiàn),就僅僅是從詩歌本身的發(fā)展角度和它在時代中的演變契機上(而不是從普遍的社會意義上)來解釋,。

此外,,在當(dāng)代全球化視野中,“親和力”本身的意義,,又不無存在著“中性化”的趨勢,,它的歷史內(nèi)涵,已遠遠不足以詮釋在各個領(lǐng)域,、各種場合所表述的“親和力”之功能與結(jié)構(gòu),。換言之,“親和力”所包含的道德意緒正在現(xiàn)代道德的多重表述和內(nèi)容演變中,,以及世界社會本身的變遷中產(chǎn)生間歇性和持續(xù)性兩種客觀傾向(而不純粹是主觀道德)的立場,。而這種變化,對詩歌來說,,卻能辯證地說明一種問題——如果詩歌堅持“親和力”的表述,,也即從它自身的興衰來考慮,并從主觀精神需求的方向考慮,,堅持一種“詩,、歌一體化”的實踐,那么,,這無疑說明“親和力”終回到它純粹的歷史內(nèi)涵,,并充分地構(gòu)成其道德實體及效率范疇,同時也將再次在這一實踐本身中,,強調(diào)了它的“普羅米修斯”形象,,以示主觀精神對客觀世界的不可缺席。

(章聞?wù)?,原名章文哲,,詩人、青年詩歌評論家,出版有詩集《在大陸上》,、文藝理論專著《散文詩社會》等,。在文藝報、人民日報等報刊發(fā)表文學(xué)理論文章百余篇,,近100萬字?,F(xiàn)為《黃河詩報》主編)

編輯:薛曉鈺

關(guān)鍵詞:毛夢溪 詩詞

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇 聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜

聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅