首頁>黨派·聲音>統(tǒng)一戰(zhàn)線 統(tǒng)一戰(zhàn)線

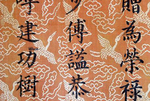

臺北故宮博物院“貴貴琳瑯游牧人”特展告訴你

珍藏器物中的蒙回藏故事

游客聚精會神地觀看展覽。記者 孫立極攝

“貴貴琳瑯游牧人”名字很奇怪,,據(jù)說,,意思是貴氣、豐富的游牧記憶,。臺北故宮博物院以此為名,,舉辦館藏清代蒙回藏文物特展。一刀一碗,、一珠一串,,顯現(xiàn)蒙回藏區(qū)的文化與藝術(shù),以及他們與中原地區(qū)的密切往來,。

樺皮冠飾,,北方生活的氣息

臺北故宮珍藏的清代蒙回藏文物十分豐富?!百F貴琳瑯游牧人”特展精選了100余件(組),,分四單元“尊貴的飲食器用”“藏傳佛教的浸潤”“珊瑚與松石的對話”“超越國界的珍寶”展出。

第一件展品“金鑲樺皮鳳冠頂飾件”先讓人驚艷,。樺樹皮是北方生活最常見的材料,,常用于蓋屋、造船,;很難想象也能用來做首飾,。這件“金鑲樺皮鳳冠頂飾件”,經(jīng)歲月洗滌,,樺樹皮已發(fā)烏,,但仍顯現(xiàn)精致工藝。

元代時便有用樺樹皮制作首飾的先例,。從北方來的滿族,,不管是出于習(xí)慣,還是對原有生活的回憶,,樺樹皮仍是他們喜愛的材質(zhì),。不僅用作首飾,還用來制作弓箭表面的貼皮,。與“金鑲樺皮鳳冠頂飾件”同時還展出了一件“金纍絲鳳冠頂飾件”,,兩個鳳冠造型相類,。不過,策展人,、臺北故宮器物處科長陳慧霞介紹,,“金纍絲鳳”很沉,通常冬天戴,;“樺皮鳳”輕,,適合夏季戴??上迤げ馁|(zhì)不易保存,,完整留存的很少。臺北故宮中有不少“樺皮鳳”的殘件,。

一碗一刀,,游牧民族的必備

樺皮首飾后是木碗。木碗是蒙古族,、藏族人民生活必備品,,宮廷里的木碗當然比民間的金貴。以“札布札雅木碗附鐵盒”為例,,木碗質(zhì)地細致輕巧,、絲狀紋理對比分明,,更吸睛的是裝木碗的鐵盒,。不但鐵鋄盤龍浮雕華麗,還鑲嵌了綠松石,。資料介紹,,自康熙年間,每年初春,,藏區(qū)便進貢木碗賀年,,這些木碗便是藏區(qū)貴族進獻宮廷的珍品。

藏區(qū)進獻木碗,,蒙古則多贈佩刀,,以示對受贈者的臣服和敬重?!百F貴琳瑯游牧人”特展中不少刀具來自土爾戶特部,,是蒙古四部聯(lián)盟中的一支。史載,,公元1771年,,古爾戶特部首領(lǐng)渥巴錫謁見乾隆皇帝,渥巴錫呈進一把七寶刀和一把金錯刀,。渥巴錫的堂侄榮伯克多爾濟親王則呈進了一枚“嵌銀羊角柄短刀”,,這把刀就出現(xiàn)在特展中,。長約20厘米的短刀,刀鋒已銹蝕,,刀鞘及刀柄由羊角制成,,上飾銀花扣,古樸秀麗,,因小而銳利,,被乾隆帝作為案頭修正錯字的削刀。

蕾絲面紗,,絲路連結(jié)的混搭

六世班禪進呈清高宗的嘎巴拉念珠莊嚴殊勝,,鑲嵌綠松石的珍珠帽華麗典雅,金碗光彩照人,,相比之下,,那件滾著紅邊的泛黃織品顯得很不起眼。這是臺北故宮首次展出的18世紀蕾絲面紗,。小小面紗展現(xiàn)了當年絲綢之路連結(jié)歐亞大陸,,多種文化的交匯與融合。

“蕾絲椿伯爾提面紗”是乾隆四十五年時由英吉沙爾的阿奇木伯克呈進,?!按徊疇柼帷笔蔷S語“面紗”之意,英吉沙爾則是附屬于喀什噶爾的城市,,處于古絲綢之路北中南線的交匯地區(qū),。面紗上緣正面是紅色絲絨金絲繡,背面是藍布絲繡,,花朵造型是亞歐交匯地區(qū)的風(fēng)格,。面紗兩側(cè)有四組系帶,其中兩組的金飾件以金珠組合成幾何紋,,上嵌紅綠寶石,,極具伊斯蘭風(fēng)格,整件面紗混搭味道濃厚,。

此次也展出了幾件伊斯蘭王室或貴族頭巾上的帽花,。據(jù)介紹,這些飾品精湛的金工以及伊斯蘭風(fēng)格的玉石審美,,都為清朝的藝術(shù)注入新生命力,。據(jù)說,乾隆四十五年曾將“蕾絲椿伯爾提面紗”作為樣品,,送到蘇州織造照樣織繡,。

“貴貴琳瑯游牧人”特展展至8月20日,展品不多,,但足以見證,,奔馳在廣闊天地,、隨性自由的蒙回藏游牧人,在工藝品方面也有精致細膩的一面,。

編輯:李晨陽

關(guān)鍵詞:文物 珍藏

河北南宮發(fā)現(xiàn)明成化年間七彩圣旨

河北南宮發(fā)現(xiàn)明成化年間七彩圣旨 探訪韓國“世越”號沉船

探訪韓國“世越”號沉船 韓國前總統(tǒng)李明博首次出庭受審否認檢方指控

韓國前總統(tǒng)李明博首次出庭受審否認檢方指控 聯(lián)合國秘書長呼吁各國根除腐敗

聯(lián)合國秘書長呼吁各國根除腐敗 伊拉克和中國油企簽署油田開發(fā)合同

伊拉克和中國油企簽署油田開發(fā)合同 意大利總統(tǒng)任命朱塞佩·孔特為新政府總理

意大利總統(tǒng)任命朱塞佩·孔特為新政府總理 空軍“紅劍-2018”演習(xí)致力提升體系制勝能力

空軍“紅劍-2018”演習(xí)致力提升體系制勝能力 馬德里上演斗牛表演

馬德里上演斗牛表演

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅