首頁>書畫·現(xiàn)場>訊息訊息

寄興絲路文明的藝術超越

? ——“‘一帶一路’人類文明——盧禹舜作品展”側記

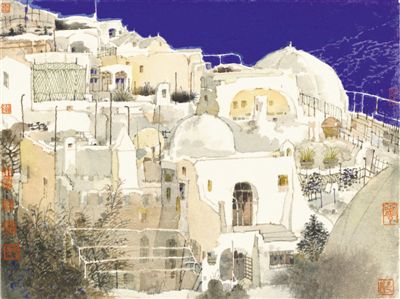

太陽的目光,,照亮了世界

(中國畫) 盧禹舜

“一帶一路”心靈的活動,靈魂的夢想

(中國畫) 盧禹舜

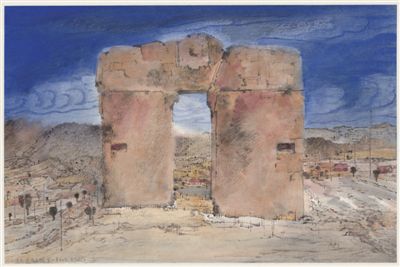

玻利維亞太陽門遠古第一束陽光

(中國畫) 盧禹舜

“一個時代有一個時代的主題,,一代人有一代人的使命”,。文藝工作者該如何并擎時代擔當和藝術使命,,在時代最強音中開創(chuàng)藝術新天地,而不僅僅是做簡單的唱和,?5月14日,,伴隨著“一帶一路”國際合作高峰論壇大幕開啟,“‘一帶一路’人類文明——盧禹舜作品展”在中國國家博物館舉辦,。近兩百件絲路沿線寫生基礎上的創(chuàng)作,,寄興深微,精彩作答這個知易行難的時代課題,。對于中國式寫生和當代山水畫的開拓,,這種意寄絲路文明,基于文化觀照和審美體驗的藝術超越,,為時代的創(chuàng)造提供了一種新的可能,其借鑒和啟示意義指向明確——中華美學和中國畫筆墨語言具有極大的包容,、創(chuàng)生的自由空間,。

融通中西美學

對于絲路文明的關注,盧禹舜顯然受到了國家“一帶一路”倡議的啟發(fā),,以及中國國家畫院“一帶一路”國際美術工程的推動,。其創(chuàng)作的原動力卻不僅限于此。早在新世紀初,,他便在域外寫生中踐行著文化自覺,。歐洲寫生、俄羅斯寫生,、美國寫生,、荷蘭寫生、韓國寫生,、泰國寫生……他不斷踏足域外,,在對異域文明的思考與表現(xiàn)中探求藝術上的突破。域外寫生也因此累積成其創(chuàng)作的一大系列,。

每一次域外之行,,盧禹舜都在畫具等物質(zhì)保障和思想上做好充分準備——中國畫表現(xiàn)語言與被表現(xiàn)內(nèi)容之間存在著巨大差距,他擔心會因相互之間的不和諧而沒有取得任何收獲,。行走中,,他以畫家的眼睛和心靈體察異域文明,,“本著拓展中國畫表現(xiàn)領域和更新中國畫表現(xiàn)技法并試圖使內(nèi)容與形式二者化而為一的原則”,在寫生中積極展開將自然空間與心靈空間合二為一的藝術探索,。功夫不負有心人,。當這些完整精到的域外寫生陸續(xù)呈現(xiàn)在世人面前,盧禹舜的藝術才能和功底帶給畫壇一片驚嘆,,也再次引發(fā)眾家評說,。

機會總是留給有準備的人的。當“一帶一路”倡議成為全球共識,,盧禹舜幾年間陸續(xù)創(chuàng)作的“‘一帶一路’人類文明”系列作品,,在十幾年域外寫生的基礎上,已然展露出一種豐厚而圓滿的整體藝術面貌,。中國國家博物館高大的展廳里,,一件件寫生基礎上的創(chuàng)作,雖然大小不及斗方,,盈尺之輝卻足以穎耀巨大的空間,,令人不禁駐足飽目,暢神于無窮,。

《揉進了太陽顏色的紅場》《古希臘永恒的瞬間,,宛若時空的無限》《風格城市,歷史的過往》《歷史的圍墻,,思想的柱樁》《曾經(jīng)神的宮殿,,佛的寺院,人的天堂》……展廳里,,每件作品的標題都充盈著哲思,,與畫面的意境相合,折射出畫家在行走和創(chuàng)作過程中的所思所感以及所致力的方向,。

在這里,,你可以發(fā)現(xiàn)盧禹舜獨有的八荒通神的審美觀照方式,也可以發(fā)現(xiàn)一條中西美學融通的拓展路線——面對千差萬別,、各具特色的絲路沿線異質(zhì)文化載體,,盧禹舜以中國文化特有的澄懷觀道、靜照忘求的方式通覽之,。他注重中國藝術的意境營造,,也不棄以情感表現(xiàn)為核心的表現(xiàn)主義手法;他注重筆墨語言的拓展,,也不棄以色塊的嵌入,、構成的意味表達具有西方文化特質(zhì)的形式美和純粹美;他注重寫意精神的發(fā)揮,,也不棄寫實性的形象塑造,;他注重中國山水畫的三遠法等散點透視的體察,,也不棄西方風景畫的實景再現(xiàn)和焦點透視的運用……

在對絲路文明的觀照中,盧禹舜以“我”為主角,,操控協(xié)調(diào)著心性,、感官、物象與水墨語言之間的互動,,在人的主體精神和事物的本體特質(zhì)的交感中展開藝術語言的創(chuàng)新性表達,,在不脫離主觀體驗和客觀感受的基礎上展開抒情與造境。中西美學的融通,,讓盧禹舜如入創(chuàng)作的無人之境,。細勁的線條,明亮的色彩,,氤氳的水墨,,有意味的形式……中西藝術迥異的語言和形式,在他的筆下化合,。絲路精神的內(nèi)核,、異域文化的特質(zhì)、東西方文明的交匯,,以更加圓融無礙的詩性藝術語言得到表達,。

重構山水文本

中西美學融通的結果,呈現(xiàn)在盧禹舜的創(chuàng)作中,,是山水文本的重構和再造,。

自上世紀八十年代以來,盧禹舜便以山水佳構名震畫壇,。其山水畫具有鮮明的個性風格,以及獨特的圖式語言和筆墨系統(tǒng),。北大荒廣袤無垠的黑土地,,是他精神的原鄉(xiāng),也孕育了他的藝術,。東北的自然精神與他內(nèi)心深處的人文理想,,化生為一種既有北方特質(zhì)的蒼茫宏大,又有南方特質(zhì)的精致幽微的神秘山水之境,。他以山水,、宇宙和生命為創(chuàng)作母題,不斷展開藝術的追問,。從22歲因作品《北疆情》在全國美展引起強烈關注而一舉成名,,到29歲破格晉升教授、34歲擔任哈爾濱師范大學副校長,、44歲擔任中國國家畫院副院長,,成名甚早的盧禹舜,,憑借著藝術造詣和組織管理能力,成為中國山水畫壇的領軍人物之一,。

三十多年來,,盧禹舜以系列作品的推出,不斷展現(xiàn)著持續(xù)的藝術思考力和創(chuàng)造力,。從“靜觀八荒”到“唐人詩意”,,再到“彼岸理想”,盧禹舜在龐大的創(chuàng)作體系中,,在主題的變換和延伸中,,不斷完成著山水人文新境的推演和重構。他直面每個階段需要解決的創(chuàng)作問題,,自主把握藝術新境的形成和發(fā)展,,越來越理性、越來越自覺,,也越來越從容,。

在《風格與實踐》一文中,盧禹舜曾回望自己上世紀八十年代中期的創(chuàng)作以及畫壇的整體面貌,,自認“與當時全國整體畫風緊密相連,,或者說互相之間難以拉開距離,相似之處大于差別,。個性特征受流行之風影響而很難得到充分體現(xiàn)”,。究其原因,他反思當時的美術界“對突如其來的西方文化現(xiàn)象表現(xiàn)出了比較被動的接受和缺少理智的選擇,。藝術實踐總是流連于吸收,、借鑒之中,一度出現(xiàn)了忘記了對源遠流長的文化傳統(tǒng)的深入研究,,忽略了對現(xiàn)實生活的深刻體驗,,模糊了對內(nèi)心世界的深層次挖掘等具有普遍性的藝術實踐傾向”。這種文化和藝術創(chuàng)作上的自省,,或許正是盧禹舜持續(xù)深研中華美學精神,,在家國敘事中不斷前行的內(nèi)驅力。

“外師造化,,中得心源”是盧禹舜一直奉行的畫學圭臬,。他認為在師造化的過程中一定要解決三個問題:遍歷、廣觀,、實踐,。正因如此,他強調(diào)要直面自然寫生,,重視寫生過程中情感的投入,、意境的營造,,并將每一次寫生,尤其是域外寫生,,當作是拓展創(chuàng)作題材,、更新筆墨語言的契機。

無疑,,絲路沿線尤其是異國他鄉(xiāng)不同的人文風物,,對于創(chuàng)作者而言,是一種新鮮的視覺刺激,,容易激發(fā)藝術靈感,,也在觀看方式、取景角度,、傳統(tǒng)筆墨程式,、章法布局等方面,對創(chuàng)作者提出了挑戰(zhàn),。面對以山水為主體的第一自然,,以城市為主體的第二自然,盧禹舜以匠心和慧眼觀察體悟,,宏觀探道,,微觀寫真,在心手相應的藝術創(chuàng)造中,,依托中國山水畫傳統(tǒng),,在筆墨、章法,、賦色等方面進行了重構——意象的疊加,,改變了慣有的虛實處理方式,天空或遠山對色彩的運用,,讓畫面更具現(xiàn)代感,;焦點透視的運用,突出了建筑等人文景觀,,強化了畫面布局的實景視覺體驗;水彩色的介入,,改變了色墨的比重和藝術的氣息,,讓畫面或更加清靈、透明,,或更加靜謐,、深邃……對當代人感性經(jīng)驗和視覺感受的表達,讓盧禹舜突破了以往的裝飾畫風和程式化的技法表現(xiàn),,既實現(xiàn)了藝術情感的深度表達,,也讓崇尚自然的精神境界更為廣博多元,。他在寫生中強化了藝術的重構能力,也完成著對傳統(tǒng),、寫生和自身經(jīng)驗的多重超越,。

從對西方文化的被動接受,到對傳統(tǒng)文化的自覺研究,,再到主動走向域外,,用毛筆在宣紙上表現(xiàn)異域文化,盧禹舜對于絲路文明的關注和在創(chuàng)作中所實現(xiàn)的突破,,讓中國畫語言呈現(xiàn)出更加廣泛的適用性和更加強大的包容度,。他以“靈魂的視角”俯瞰人類文明,以在地的方式,,拂去古代“絲綢之路”一個個連接點上的歷史塵埃,,感受“一帶一路”倡議為世界注入的活力。這代表著一代美術家在時代變遷中應有的文化思考和藝術擔當,,以及越來越強烈的文化話語權的獲得感,,也折射出中國改革開放近四十年來,民族文化自覺和文化自信的不斷加強,。只要有“觀乎人文,,以化成天下”的胸懷,面向時代的開拓,,每一個人都是主角,!

編輯:楊嵐

關鍵詞:藝術 盧禹舜 寫生 “‘一帶一路’人類文明

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇 聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜

聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅