首頁>書畫·現(xiàn)場>訊息訊息

從中國歷代服飾看古代名畫

中國自古便被稱之為“禮儀之邦,,衣冠上國”,??v觀中華民族千百年來服裝發(fā)展的歷史,,其可分為三個時(shí)期:

第一個時(shí)期為古典期:包擴(kuò)夏商周、秦漢,、魏晉南北朝,、隋唐五代至兩宋,,這個時(shí)期的服飾一直保持著風(fēng)格的傳承和緩慢的演化,;第二個時(shí)期為服飾的變異期和突破期:包括元,、明、清三朝,,特別是清代,中華服飾發(fā)生了天翻地覆的變化,,使幾千年來世代相傳的傳統(tǒng)服飾制度由于女真族的入關(guān)而遭到徹底改變,;第三個時(shí)期是指滿清滅亡民國建立至20世紀(jì)末的近現(xiàn)代服裝:這個時(shí)期以剪去辨子、穿上中山裝和改良后的旗袍等為時(shí)尚,。新中國成立以后,,新制度,,新思想又一次帶來了服飾的新變化。

由于時(shí)代的更迭,,歷代服飾的演化,,在古代書畫的鑒定當(dāng)中,服飾便具有了指標(biāo)性的意義,,而掌握各個時(shí)代的服飾及少數(shù)民族服飾特點(diǎn),,對古代書畫的鑒定將起到?jīng)Q定性作用。盡管我們在古代書畫的鑒定中有筆墨,、建筑,、比較分析、紙絹凌裱,、印章,、著錄等多種鑒定方法,筆者今天在此都暫且不敘,,只從魏晉至元明清的服飾演變,、畫風(fēng)流派同時(shí)結(jié)合傳世名畫做一番比較和分析:

一、 魏晉南北朝服飾的特點(diǎn)與繪畫關(guān)系

魏晉南北朝,,亦稱“三國,、兩晉、南北朝”,。這一時(shí)期是我國歷史上政權(quán)更迭頻繁,,封建割據(jù)加劇,戰(zhàn)爭連綿不斷的一個時(shí)期,。這一時(shí)期的政治和經(jīng)濟(jì)動蕩十分劇烈,,使得包括衣冠服飾在內(nèi)的社會生活各個方面都受到了前所未有的沖擊。從魏晉至隋的360余年間,,有大小30多個王朝興亡交替,。是古代中國的封建國家大分裂民族大融合的時(shí)期。

這一時(shí)期的服飾依北周舊制,,按照周禮,,帝王著冕服,上繡十二章,,常服是龍袍,;侍臣著朝服戴漆紗籠冠,七品以上官員內(nèi)著單衣襯出半圓硬領(lǐng),,曲領(lǐng),,著官服,頭戴籠冠。官員平時(shí)帶平巾幘,,上作菱角翹,,下作尖錐狀;一般來講,,冠是尊者所戴,,是身份地位的象征。隨著北方少數(shù)民族入主中原,,魏晉南北朝也是胡漢服飾交融的時(shí)期,,民間男子服飾更為豐富,除了褲褶,、褲襠外,,還有漢代末年保留下來的袍、短上襦,、短褲,、衫等樣式。女子發(fā)式也非常豐富,,蟬鬢,、靈蛇髻、飛天髻,、盤核髻流行在貴婦,、侍女中間,其中飛天髻一直延續(xù)到明代,,服飾為上襦下裙,。

下面我們就以顧愷之(款)的《洛神賦》進(jìn)行分析:

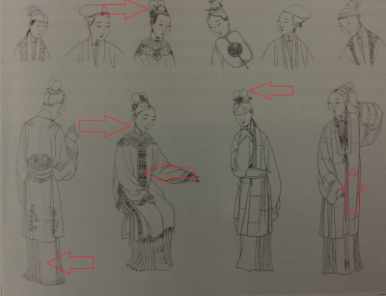

傳為顧愷之的《洛神賦圖》卷是畫家取材于三國曹植的《洛神賦》文意所繪。下圖中共九人,,曹植頭戴遠(yuǎn)游冠,,身著遠(yuǎn)游服,朱衣寬袍大袖,,半圓曲領(lǐng),,腳踏赤舄,后面文武百官皆頭戴平巾幘,,外罩漆紗籠冠,,半圓曲領(lǐng),寬袍大袖,,腳穿黑履,。從圖中我們可以看出此時(shí)期的貴族男子服裝型制特點(diǎn)!

下面我們再以顧愷之《女史箴圖》(唐摹本)為例進(jìn)行分析:

上圖女子頭梳高發(fā)髻,,上插步搖首飾,,髻后留出一綹頭發(fā),上襦下裙,與服飾飄帶相呼應(yīng),,給人一種和諧的美感。此服飾也是符合魏晉南北朝婦女服飾型制的,。

二,、 隋唐五代的服飾特點(diǎn)和繪畫關(guān)系

581年,楊堅(jiān)廢周靜帝而建立隋朝,。結(jié)束了自魏晉南北朝以來的長期分裂局面,,可惜的是隋朝只統(tǒng)治了37年就結(jié)束了。617年,,李淵在太原起兵,,建立了大唐王朝,這是一個長命的王朝,,出現(xiàn)了“貞觀之治”和“開元盛世”,,這是中華民族最繁榮的一個時(shí)代,讓后人無限景仰,。隋唐時(shí)期,,崇尚儒學(xué),儒,、道,、佛教成為這一時(shí)期的核心思想。隋唐兩代的服飾亦爭奇斗艷,,獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷,, 此風(fēng)一直延續(xù)到五代!

隋代服飾也依北周舊制,,男子衣著內(nèi)衣袖小,,外衣袖大,外衣只做披風(fēng)式加于身上,;婦女則著大袖服,,并與衣裳加披風(fēng)式小袖衣,隋代官員著平巾幅袍股,,髭須上作菱角翹,,下作尖錐式。官服大袖長且及漆,,四方巾,,圓領(lǐng)衫子,紅鞓帶,。五代時(shí)在圓領(lǐng)上加以襯領(lǐng),。婦女著小袖長裙,若著大袖服時(shí),與上衣加披風(fēng)式小袖衣,,垂帶過膝,,衣帶上束至胸前,發(fā)式三疊平云,,通常不著冠帽,。

隋代服飾起到了承上啟下的作用,并流傳至唐和五代,。唐代帝王服飾依隋制,,分大裘冕、袞冕,、元冕,、鷩冕等?!缎绿茣?輿服志》規(guī)定:群臣官服分朝服,、公服、常服,、弁服,、武弁服等。頭戴進(jìn)賢冠,、法冠,、平巾幘等。普通人士著襕衫,,平民著“褐”,;文人高士著“衫”;侍臣著“半臂”,,即除去長袖,;百姓著“襖”,即不及地的袍,。后妃著袆衣,、鞠衣、鈿釵檀衣,、命婦著翟衣,、鈿釵禮衣;女官著禮衣,、公服,、半袖裙襦;百姓著衫,、襖,、裙,。到了中唐時(shí)士子戴幞頭,垂腳,。團(tuán)領(lǐng)內(nèi)襯中單,,各色人等服飾皆有改變。墜馬髻與垂練髻是唐代有封誥的婦女喜愛的發(fā)髻,,簪花高髻與雙環(huán)望仙髻,,是盛唐標(biāo)志性的女性發(fā)髻。拋家髻,、盤桓髻,一為貴婦喜愛,,一為普通百姓勞作方便,,成為唐代的主流女性發(fā)髻。

下面我們就以閻立本的《歷代帝王圖》進(jìn)行分析:

在唐代閻立本的《歷代帝王圖》卷中之隋煬帝楊堅(jiān),,身著冕服,,通天冠的冕板上前后各十二冕旒,兩側(cè)垂天河帶,。著章服,,中單曲領(lǐng),可見日,、月章,,腰系大帶,下為蔽膝,,下裳可見赤舄,。佩玉具劍。侍臣頭戴漆紗籠冠,,著絳袍,,中單曲領(lǐng),足著玄履,,附合隋制,。

了解唐代普通男子的衣著特點(diǎn),我們以孫位的《高逸圖》為例進(jìn)行分析:

從左至右,,第一人戴晉式小冠,,寬袍大袖;第二人菱角翹,,身披鶴氅,;兩位侍從,都頭梳雙丫髻,,穿齊膝衣,,麻鞋,。

我們再以周昉的《簪花仕女圖》分析唐代仕女衣著特點(diǎn):

命婦發(fā)式梳高髻,插步搖,,披帛,,長裙及地,著襦裙,。無中單,,袒胸,為唐代典型服飾,。

三,、 兩宋服飾的特點(diǎn)與繪畫關(guān)系

九六0年,趙匡胤發(fā)動兵變黃袍加身,,創(chuàng)立了北宋,,結(jié)束了五代混亂的局面。歷代還沒有趙氏江山坐的這么容易,,可空里得來霧里散,,到其子孫宋微宗趙佶,卻將大好河山葬送大半,,幸得高宗建立南宋,,半壁江山才茍延殘喘了150余年。重文抑武的兩宋政權(quán)一直對全國沒有進(jìn)行真正的統(tǒng)一,,但前后三百余年的兩宋卻是中國封建社會繼漢唐之后的第三個繁榮時(shí)期,。

關(guān)于北宋時(shí)幞頭的變化,在《宋史,。與服志》中記載:“國朝之制,,君臣通服平腳,乘與或服折上焉,?!逼涑跻蕴倏棽萁碜訛槔铮啚楸?,而涂以漆,。此時(shí)期,官員以祭服,、遠(yuǎn)游官服,、朝服、公服,、時(shí)服為主,;士紳著衣、袍,、襦,、襖,、褐、襕衫鶴氅等,;普通百姓婦女,,著“翚”、杉,、袍,、翟、鞠等服飾,,婦女著褲,,始于北宋;勞作者服飾的主要特點(diǎn)是衣不及膝,,交領(lǐng)衣為主,,條帶束腰,椎髻露頂,,腳下多著麻鞋或草鞋。此時(shí)出現(xiàn)了男子幞頭巾子兩條帶上舉,,稱為“折上巾”或“交腳幞頭”,。

兩宋的繪畫最顯著的共性,就是高度寫實(shí),,并且具有樸素意義的透視原理,,這是之前歷朝歷代,以及元明清幾朝所不具備的,。據(jù)有案可稽的兩宋畫院畫家就達(dá)二百三十余位,。下面我們就具體繪畫中的人物服飾進(jìn)行分析:

在張擇端的《清明上河》圖中:

上圖官吏幞頭隆起,未見角,,團(tuán)領(lǐng)公服,,內(nèi)襯中單。腰系革帶,,腳著布履,。而下圖中勞作百姓對領(lǐng)短衫齊膝,腳著草鞋,,短褲不及足腕,,軟帶系腰。各色人等,,遍布其中,,完全是北宋末年型制。

在趙佶的《聽琴圖》中:

趙佶交領(lǐng)內(nèi)著交領(lǐng)衫,,無中單,,下穿裳,,外披鶴氅及地,腳著玄履,,侍臣幞頭隆起展腳,,革帶下插,團(tuán)領(lǐng)長袍內(nèi)襯中單,。

在劉松年款的《中興四將圖》中:

將士頭裹四帶巾,,團(tuán)領(lǐng)衫內(nèi)襯中單,長靿靴,,兩旁衛(wèi)士加抱肚,、捍腰。

北宋時(shí)女子衣著小袖而瘦長,,便服逐漸回復(fù)偏于狹長,,再瘦小些,加上小袖對襟旋襖,。在宋佚名畫《瑤臺步月圖》中:

上面女子高冠背髻,,長裙不及地,腰束軟帶,,外披旋襖或窄袖長褙子,。

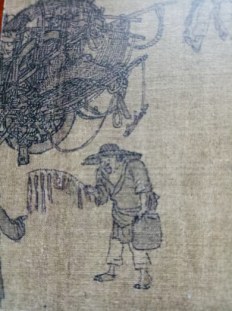

對婦女兒童的繪畫,宋代亦多有描述,,在李嵩的這幅《市擔(dān)嬰戲圖》頁中:

婦女的“包髻巾”,,留“鵓角兒”式的兒童,披發(fā)對襟或交領(lǐng)短小的小玩童,,讓人一下回到天真的童年時(shí)代,。

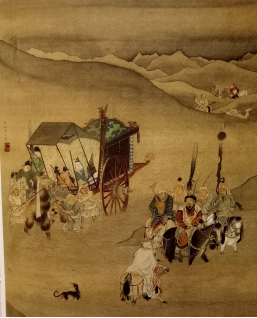

四、 元代服飾特點(diǎn)與繪畫關(guān)系

1276年,,文化高度發(fā)達(dá)的南宋卻被蒙古鐵騎蕩平,,野蠻戰(zhàn)勝了文明!1279年經(jīng)崖山之戰(zhàn),,南宋徹底滅亡,。而可憐的國人被分為四等:一等為蒙古人;二等為色目人,;三等為漢人,;四等為南人。有學(xué)者認(rèn)為:“南宋滅亡不是亡國,,而是亡天下”,。

蒙元建立后,以強(qiáng)大的武力,,不僅征服了中原及長江以南地區(qū),,還將其統(tǒng)治范圍擴(kuò)張至整個西亞地區(qū),。這是中國版圖最大的一個王朝。這個時(shí)期的服飾蒙古人仍以傳統(tǒng)的民族服裝為主,,漢族人仍沿用唐宋以來的服裝型制,,只是接受了很多蒙古服飾的特點(diǎn)。

元代蒙古人和契丹人一樣,,男子盛行髡發(fā),,戴瓦楞帽,著蒙古袍,,質(zhì)孫服,、辨線襖、比肩和比甲,。蒙古貴族除保持固有的衣冠外,,還參照了漢族古代官服典章制度。如冕服,、朝服,、公服等?;实鄣男柮嵊闷峒喼瞥?,冕冠的前后也各有十二旒,皇帝的衣料色彩鮮明,,除了用華麗的納石失面料制成外,還有用細(xì)毛織物,,紫貂,、銀貂、白狐,、玄狐等皮毛制成,;官吏公服以長袍為主,以羅制成,,大袖盤領(lǐng),,在衽;元代貴族婦女以長袍為主,,皇后,、貴妃袍服為長拖裾,需要侍女提裙擺才能行走,,其他貴族婦女袍服特點(diǎn)是左衽,、交領(lǐng),袍身寬肥,、袍長曳地,。用大紅織金袍者多,,冬季喜穿貂皮袍,貴族與宮女多穿紅色鞋,,身份較高的婦女頭戴“罟罟冠”,。蒙古婦女喜留長發(fā),云肩,,穿軟皮鞭,、氈鞭等;據(jù)元代至治刻本《全相五種平話》插圖記載:甲士,、軍官和侍衛(wèi)等人士,,基本上以少數(shù)民族服飾為主,與唐宋風(fēng)格迥異,;勞作人士椎髻或戴斗笠,,短衣、披蓑衣或裹腿,。

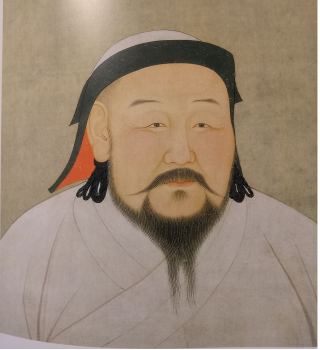

南薰殿舊藏元世祖忽必烈像(無款):

頭戴暖帽,,垂辯環(huán),著一色式蒙古質(zhì)孫服,。

元世祖皇后弘吉刺?察必像:

頭戴“罟罟冠”,,帽帶置于身前。身著質(zhì)孫服,,領(lǐng)口服裝有花邊圖案,。

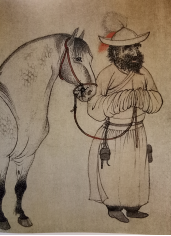

在趙雍、趙麟的《人馬圖》卷中:

西域奚官著辮線襖子,,戴斗笠帽,;漢族奚官著團(tuán)領(lǐng)長袍,戴元式幞頭,。

在劉貫道的《消夏圖》卷中:

其漢人頭裹重陽巾,、著深衣,旁近兩仕女頭上包髻巾,、上襦下裙,。

在元張遠(yuǎn)的《瀟湘八景圖》中:

漢族漁夫戴斗笠,蓑衣,。以上構(gòu)圖是符合元代服飾型制的,。

五、 明代服飾的特點(diǎn)與繪畫關(guān)系

一三六七年十二月,,在經(jīng)過東拼西殺,,南征北戰(zhàn)之后,蒙元政權(quán)滅亡。朱元璋在應(yīng)天繼位,,國號明,,一個新的封建王朝拉開序幕。朱明王朝建立后,,立即頒布了“去胡服,、去胡禮、去胡俗,、去胡姓”的去胡令,。規(guī)定“四方平定巾”,和“六合一統(tǒng)帽”為庶民制式,,與元代釵帽不同,,闊邊而束紅纓。

隨著社會發(fā)展,,巾帽制度變化,,裹巾子盛行?;实蹘Ы瘕埢使?,后妃戴金鳳冠,皇帝著龍袍,,后妃按品級著“蟒袍”,,后妃的釵珮,也按品級來區(qū)分,,與宋代后妃一樣的“等肩冠”式樣,。明代皇帝章服不同于漢唐制式,為團(tuán)領(lǐng),、團(tuán)龍 ,,十二章于前身,黃地緙絲袞龍袍,。皇帝的金龍皇冠取法宋代“折上巾” ,,將本來下垂的兩個帶子折上,。皇后的鳳冠上鑲珠寶,,后垂點(diǎn)翠扇式翹葉數(shù)片,,與宋代后冠“等肩冠” 樣式符。 官員們戴烏紗帽,,官服按級別用圓方補(bǔ)子,,團(tuán)領(lǐng)官袍,。文官“鶴”袍,,腰束佩玉革帶,;武官穿罩甲。

官員夫人著大衫,,大紅,、大袖、對襟,,大禮時(shí)著霞帔,,戴銀翟。貴婦長比甲,,上襦下裙,,腰帶上往往掛上一根以絲帶編成的“宮絳”,用玉佩壓住下裙避免飄起,,或用圍腰壓住裙,。民間貴婦常服為鬏髻、交領(lǐng)麒麟襖,、下著馬面裙,;或著半臂對甲,下著襦裙,。普通婦女上身著襖,,肩上披云肩,下著羅裙,,發(fā)式有云髻,,頭戴狄髻,冬季戴貂鼠帽,,流行穿“比甲”,。

在文征明的《惠山茶會圖》卷中:

可以看出頭戴四方平定冠巾,身著交領(lǐng)長衫的高士,,領(lǐng)口“右衽”,,旁邊一高士,頭上裹巾子,,同樣交領(lǐng)長衫,。

在唐寅的《王蜀宮妓圖》中:

女子頭飾為向背髻,臉上“唐三白”,,身著窄袖長褙子,,上襦下裙。

在仇英的《人物故事圖》冊頁中:

男主人公身著罩甲,,扈從沿帽,、紅櫻子笠子帽,釵帽沿大,皆屬于明代特征,。

在陳洪授的《吟梅圖》中:

所繪明代婦女典型著裝,,發(fā)髻高頂雙髻,無襖長裙,。

在劉俊的《雪夜訪普圖》軸中:

主人公服飾幞頭,,團(tuán)領(lǐng)長袍,三侍從頭戴裹巾子,,身著齊膝衣,。通過以上服飾和繪畫的比較分析, 我們可以看出這些都是完全符合明制的,。

六,、 清代服飾的特點(diǎn)與繪畫關(guān)系

1644年4月李自成山海關(guān)戰(zhàn)敗,吳三桂引清軍進(jìn)逼北京,。1644年10月1日,,清統(tǒng)治者福臨在北京即位。下詔“定鼎燕京”,,準(zhǔn)備一統(tǒng)全國,。滿清問鼎中原以后,為了從內(nèi)心徹底征服漢人,,從根本上動搖漢族形象,,為此頒發(fā)了“剃發(fā)令”,“留發(fā)不留頭,,留頭不留發(fā),。” 這是幾千年來漢民族服飾變化最大的一個時(shí)期,。

帝王,、后妃的裝束,在入關(guān)前就以旗裝為主,。頭戴旗帽,,馬蹄袖,袖子束口,,帶朝珠,;文武官員頭戴頂戴花翎,身著對襟朝服,,胸前按明治分品級有補(bǔ)子,帶朝珠,;士紳們頭戴帽子,,分禮帽和便帽,身著馬蹄袖箭衣,有些身穿馬褂,、馬甲,;婦女有滿、漢之分,,漢族婦女治襲明代著衫裙,、百裥裙、裹腳,;滿族婦女著旗裝,,穿盆底鞋。

我們以現(xiàn)存的乾隆帝弘歷和淑嘉皇貴妃像加以分析:

乾隆頭戴朝冠,,團(tuán)領(lǐng)大襟袍,、護(hù)肩、馬蹄袖,;后妃頭戴朝冠,、團(tuán)領(lǐng)大襟袍、外著朝褂,、墜綵帨,、披領(lǐng)、領(lǐng)約等,。

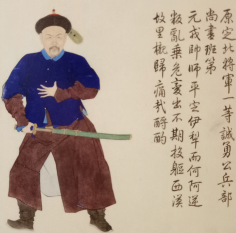

我們在金廷標(biāo),、艾啟蒙的《平定伊犁回部功臣像》中:

原定北將軍一等誠勇公兵部尚書班弟頭戴頂帶花翎、暖帽,、外著立領(lǐng)藍(lán)馬褂,,內(nèi)著紫色長袍,腳登朝靴,。

在清宮收藏的《燕寢怡情圖》中:

高髻,、花釵、對襟外衣,、水田衣,、長裙、云肩等,,這些都屬于中上層?jì)D女的服飾,。

在冷枚的《春閨倦讀圖》軸中:

漢族少女頭上如意發(fā)髻、長裙等服飾,,手拿書卷,,一幅思索狀。

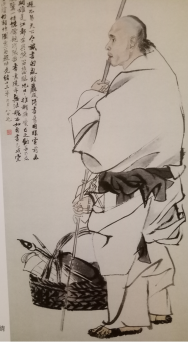

在任頤的《高邕小像圖》軸中,,我們看到一幅這樣的圖畫:

一位書生,,手握竹桿,,頭發(fā)半剃,衣冠兩截,,茫然的望著遠(yuǎn)方,,這是清末一個被征服民族的真實(shí)寫照。

以上繪畫,,亦是完全符合清代服飾特點(diǎn)的,。

站在王剪當(dāng)年平滅六國時(shí)的這一片黃土地上,耳邊飄過蒼涼而又高亢的秦腔,!當(dāng)我翻閱《中國古代史》時(shí)候,,我仿佛看到了歷史的大漠塵煙!當(dāng)我翻閱《古代服飾鑒定》和《中國服飾史》時(shí)候,,我又仿佛看到了中國服飾干年演化的腥風(fēng)血雨,!我又仿佛看到歷代不屈的藝術(shù)家們在奮筆疾書!中華民族為什么歷經(jīng)干年劫難還能屹立于世界的東方,,是由于我們的民族每每在危難之時(shí)都會有頭可斷,、血可流,只有氣節(jié)不可丟的仁人志士們勇敢的站出來,,才造就了這個民族五千年的輝煌——這就是文化的力量,! 通過一些歷史知識和歷代服飾及一些歷代名畫的分析,讓人不僅感慨萬千,!

隨嘆云:

中華文化五千年,,透過服飾看變遷;

秦漢魏晉說古樸,,隋唐二宋至峰巔,。

元明兩代相否定,滿清入關(guān)衣頭連,。

丹青妙手寫正史,,留得書畫千古傳!

2017年1月18日與西安龍首塬上

參考書目:

1,、 《清藝匯中國書畫鑒藏研究班》講義,。

2、 《中國古代史》福建人民出版社

3,、 王鳴著《中國服裝史》

4,、 《中國繪畫全集》

5、 《中國好丹青大師長卷》

編輯:趙彥

關(guān)鍵詞:中國 歷代服飾 古代名畫 洛神賦 歷代帝王圖

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項(xiàng)目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項(xiàng)目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進(jìn)博會機(jī)遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進(jìn)博會機(jī)遇 聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達(dá)撤軍事宜

聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達(dá)撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅