首頁>收藏·鑒寶>資訊資訊

這碗面條4000歲了:因地震保留到現(xiàn)在

一碗面條因地震保存4000年

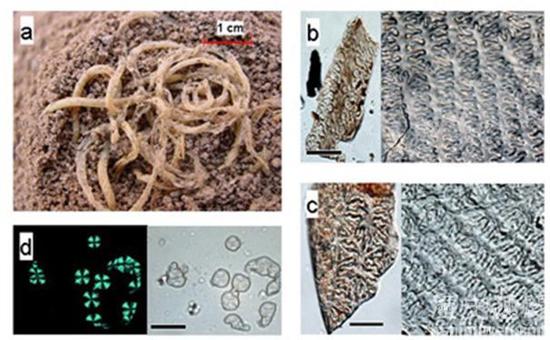

2002年,,在青海喇家遺址,考古人員發(fā)現(xiàn)一個直徑20厘米左右,,高10余厘米的倒扣陶碗,。隨著考古人員將陶碗掀開,4000年前的面條重見天日,。

這碗面條屬于細面,,長約50厘米,直徑約0.3厘米,,看起來細細黃黃的,,很像中國西北部小麥粉做成的拉面。由于陶碗倒扣而且被洪水物質覆蓋,,這碗4000年前的面條才得以保存下來,。

一碗面條因地震保存4000年

一碗面條因地震保存4000年

據(jù)了解,當陶碗出土時,,面條因為氧化而迅速化為齏(jī 意:細,、碎)粉。經(jīng)科學分析,,這碗面條是由小米做的,。

中國社會科學院考古研究所研究員、信息中心主任朱乃誠表示,,小米是沒什么黏性的,,怎么可能做成面條是他們一直以來的一個疑惑,什么樣的手工藝能做出如此細長的面條,,目前他們尚不清楚,,還需要進一步考究。

追溯歷史:

是誰將這碗面條扔在了4000多年前的青海,?喇家遺址為人們講述了一個辛酸的故事:

4000年前的某一天,,在現(xiàn)青海民和縣喇家村附近,一個數(shù)十人聚居的部落正聚在一起吃飯,,突然間一場大地震將所有房屋摧毀,,而伴隨而來的泥石流將所有人埋在了一起……

一碗面條因地震保存4000年

一碗面條因地震保存4000年

“喇家遺址是我國首次發(fā)現(xiàn)的史前災難現(xiàn)場?!弊蛉?,中國社會科學院考古研究所研究員、信息中心主任朱乃誠指著喇家遺址現(xiàn)場圖片說,,遺址被發(fā)現(xiàn)時,,數(shù)座房屋內保存著因遭遇災難而突然死亡的人骨,。

朱乃誠告訴記者,有一位母親佝僂著身體,,張開雙臂緊緊抱著孩子,,“那種舐犢情深的感情甚至可以穿越幾千年來到我們面前?!?/p>

此前的常識,,中國古代的面條本來只有2000歲上下的年齡,它怎么一下子古老了這么多呢,?王仁湘介紹說:“在喇家遺址20號房址內的地面清理時,,在一個陶碗里發(fā)現(xiàn)一堆遺物。它的下面是泥土,,而碗底部位卻保存有很清晰的面條狀結構,。這些條狀的物件粗細均勻,卷曲纏繞在一起,,而且少見斷頭,。

它的直徑大約為0.3厘米,保存的總長估計超過50厘米,。它的顏色,,還顯現(xiàn)著純正的米黃色,具有一定的韌性,?!苯?jīng)檢測,,證實這是一碗由小米面和黍米面做成的面條,。王仁湘說:“令人感興趣的是,在分析面條樣品中,,還檢測到少量的油脂,、類似藜科植物的植硅體以及少量動物的骨頭碎片,應當都是這碗面條的配料,,說明這還是一碗葷面,。”

一碗面條因地震保存4000年

一碗面條因地震保存4000年

雖然面條的具體加工工藝還不清楚,,但是這個過程中對植物籽實進行脫粒,、粉碎、成型,、烹調的程序一定都完成了,,而且這成品小米面條做得細長均勻。在中國乃至世界食物史上,,這應當算是一個重要的創(chuàng)造,,也是一個重要的貢獻,。

從文獻記述看,面條在東漢稱之為煮餅,,魏晉則有湯餅之名,,南北朝謂之水引或馎饦,唐宋有冷淘和不托,,還有特色面條萱草面,。宋代時面食花樣逐漸增多,因為食法的區(qū)別,,有了一些特別的名稱,。《東京夢華錄》提到北宋汴京食肆上的面食館,,就有包子,、饅頭、肉餅,、油餅,、胡餅店,分茶店經(jīng)營生軟羊面,、桐皮面,、冷淘、棋子面等二三十種,。

一碗面條因地震保存4000年

一碗面條因地震保存4000年

元代時出現(xiàn)了干儲的掛面,。明清出現(xiàn)了抻面和削面。王仁湘還特別提到了冷面,,但此冷面并非我們現(xiàn)在經(jīng)常吃的朝鮮冷面,,確切地說,應該是過水的涼面,。冷面見于清代《帝京歲時紀勝》的記述,,說夏至當日京師家家都食冷淘面,就是過水面,。過水涼面的吃法,,早在宋代就很流行。宋代林洪《山家清供》提到“槐葉淘”的涼面,,做法本出唐代,,杜甫有《槐葉冷淘》詩,詩中道出了涼面的制法,,連皇上晚上納涼,,也必定叫上一碗冷面來吃。宋代招待大學士,,有“春秋炊餅,,夏冷淘,,冬饅頭”之說,大學士能吃上冷面,,也算是一種特別的待遇,。

地震還保存了一碗珍貴的面條。過去中國人說,,馬可波羅把面條從中國帶到意大利,,而意大利人卻說,在馬可波羅之前他們就有面條,。喇家村出土的這碗保存了4000年的面條,,以確鑿證據(jù)證明面條起源中國。

編輯:陳佳

關鍵詞:這碗面條 4000歲了 因地震保留到現(xiàn)在

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全 保加利亞古城歡慶“中國年”

保加利亞古城歡慶“中國年” 河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀

河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀 尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng)

尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng) 第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕

第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕 保加利亞舉辦國際面具節(jié)

保加利亞舉辦國際面具節(jié) 敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案

敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案 洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅