首頁(yè)>收藏·鑒寶>資訊資訊

世界文化遺產(chǎn)敦煌獨(dú)占其三 敦煌不只有莫高窟

聯(lián)合國(guó)教科文組織負(fù)責(zé)的,保護(hù)全人類(lèi)具有杰出普遍價(jià)值的自然或文化處所,,即世界文化遺產(chǎn),,中國(guó)有50處,,而地處西北的縣級(jí)市敦煌,,占有3處,,這是少有的,。姜亮夫先生曾說(shuō):“整個(gè)人類(lèi)的歷史都在敦煌,,它為什么不至貴?”(姜亮夫:《敦煌學(xué)概論》,,北京出版社,,2011年)敦煌的3處世界文化遺產(chǎn)是眾人皆知的莫高窟,還有玉門(mén)關(guān)和懸泉置,。

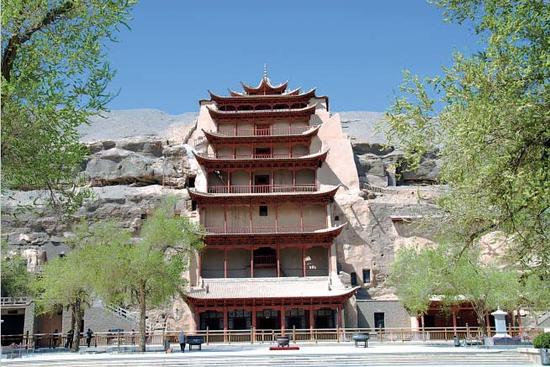

莫高窟

莫高窟

莫高窟位于敦煌市東南25公里的鳴沙山東麓斷崖上,,坐西朝東,,前臨宕泉河,面對(duì)三危山,。這里泉水淙淙,、綠樹(shù)蔥蘢。三四層洞窟排列有致,,斷崖和周邊荒遠(yuǎn)自然,猶如世外仙境,。

莫高窟始建于前秦建元二年(366年),,后經(jīng)北涼、北魏,、西魏,、北周、隋,、唐,、五代、宋,、回鶻,、西夏、元11個(gè)朝代,,至今已有1600多年,,現(xiàn)有洞窟492個(gè),若加上北區(qū),,共有735個(gè),。莫高窟石窟群還包括:西千佛洞(敦煌城西南35公里處),現(xiàn)有洞窟19個(gè),;榆林窟(位于瓜州縣西南70公里處),,共有洞窟41個(gè);東千佛洞(位于瓜州縣橋子鄉(xiāng)南30公里處),,現(xiàn)有洞窟23個(gè),;五個(gè)廟石窟(位于肅北蒙古族自治縣之城北20公里處),現(xiàn)存洞窟22個(gè)(殘窟12個(gè))等,。

莫高窟是世界上現(xiàn)存規(guī)模最大,、時(shí)間最長(zhǎng)的佛教藝術(shù)寶庫(kù),它展示了延續(xù)千年的佛教藝術(shù),,反映了中古時(shí)期的宗教和社會(huì)情況,,是建筑、雕塑,、壁畫(huà)三結(jié)合的立體藝術(shù),。其中有彩塑2400余身,,最大的高達(dá)33米,最小的僅有雞蛋大小,。人體形象有佛,、菩薩力士、俗人等,,立,、跪、臥各種形象都有,,善,、怒、剛,、威,、悲、憨各種神態(tài)齊備,。物體形象有龍,、蛇、獅,、象,、禽鳥(niǎo)等。特別是唐代彩塑,,已達(dá)到“人物豐濃,,肌勝于骨”的藝術(shù)高度。壁畫(huà)是在窟頂,、四壁,、四坡及佛座的彩色畫(huà)面,它對(duì)塑像起補(bǔ)充和烘托作用,,對(duì)佛窟有裝飾美化作用,。壁畫(huà)內(nèi)就有以宣傳佛教教義為宗旨的佛教本生故事、經(jīng)變圖,、神話等,,還有耕牧圖、逐獵圖,、商旅圖,、游樂(lè)圖、戰(zhàn)爭(zhēng)圖等世俗畫(huà),。古代各族習(xí)俗,、服飾也在壁畫(huà)中有豐富圖像。洞窟中豐富多彩的圖案紋樣,,是工藝美術(shù)的寶貴資料,。石窟建筑,、建筑實(shí)物、壁畫(huà)中的古代建筑是莫高窟建筑藝術(shù)的三個(gè)內(nèi)容,。石窟建筑有中心塔式,、覆斗頂窟、殿堂式三種形式,。建筑實(shí)物遺存有:196窟晚唐殘窟檐一座,、宋初窟檐4座、宋初慈氏木塔一座,。還有敦煌民眾在清末民初集資修建的96窟外九層樓,,形態(tài)特殊,已成莫高窟的標(biāo)志性建筑,。這些都十分珍貴。

清光緒二十六年(1900年)在莫高窟第17窟(藏經(jīng)洞)發(fā)現(xiàn)了大宗古代寫(xiě)本及少量印本文書(shū),,被稱(chēng)為敦煌遺書(shū),。這批文書(shū)約5萬(wàn)件。有題款年代的近千件,,最早的題年為前秦甘露元年(359年),,最晚的為北宋咸平五年(1002年)。敦煌遺書(shū)的內(nèi)容有三部分:1,。宗教典籍,。90%是佛教典籍,有經(jīng),、律,、疏釋、贊文等,。道教內(nèi)容有500件左右,,還有一些摩石教、景教等文書(shū),。2,。官私文書(shū)。有官牒,、籍冊(cè),、賬冊(cè)、寺院文書(shū)等,。3,。中國(guó)四部書(shū)。經(jīng),、史,、子,、集都有。遺書(shū)內(nèi)容涉及政治,、經(jīng)濟(jì),、天文、地理,、歷史,、宗教、民族,、民俗,、書(shū)法、樂(lè)舞等諸多方面,。莫高窟讓我們?cè)黾恿嗣褡遄院栏小?/p>

這是人類(lèi)近代文化史上一次重大發(fā)現(xiàn),。藏經(jīng)洞文物發(fā)現(xiàn)后,英,、法,、俄、日,、美盜寶者們先后到敦煌,,盜走了大批遺書(shū)。現(xiàn)在,,世界上有13個(gè)國(guó)家的30多個(gè)機(jī)構(gòu)和不少私人手中,,都藏有敦煌遺書(shū),這是十分令人痛惜和憤慨的事,。百年來(lái),,中、日,、歐美許多學(xué)者爭(zhēng)相研究敦煌遺書(shū),,形成了新興的學(xué)科敦煌學(xué)。敦煌學(xué)主要研究中國(guó)歷史地理,、中國(guó)文學(xué),、考古和藝術(shù)史、語(yǔ)言學(xué),、宗教,、古代科技、中外文化交流等諸多方面,,豐富而龐雜,。

莫高窟影響和成就了大批藝術(shù)家和學(xué)者,這是無(wú)法量化和數(shù)說(shuō)的,。

玉門(mén)關(guān)

玉門(mén)關(guān)

2014年6月22日,,敦煌玉門(mén)關(guān)(圖2)和懸泉置遺址被列入絲綢之路跨國(guó)文化遺產(chǎn)名錄,。

漢代玉門(mén)關(guān)在今敦煌市西北180公里處,唐五代敦煌地志《沙洲圖經(jīng)》載:“玉門(mén)關(guān),,周四一百卅步,,高三丈?!毕鄠饔陉D美玉經(jīng)此轉(zhuǎn)入中原,,故名。玉門(mén)關(guān)是漢朝通往西域的門(mén)戶,,西出可去車(chē)師,、樓蘭、疏勒等地,。隋唐時(shí),,玉門(mén)關(guān)東徙至瓜州縣東北80余里,今雙塔堡一帶,。以前人們多認(rèn)為今小方盤(pán)城即古玉門(mén)關(guān),,近年來(lái)專(zhuān)家們認(rèn)為,玉門(mén)關(guān)在小方盤(pán)城西150米處的長(zhǎng)城線上,。

聯(lián)合國(guó)教科文組織將玉門(mén)關(guān)列為世界文化遺產(chǎn),并不僅僅是因?yàn)橛嘘P(guān)城遺址,,而是距今2000多年的玉門(mén)關(guān)長(zhǎng)城沿線,,有兩座城址、十幾處長(zhǎng)城,、 20多座烽燧,,保存了見(jiàn)證漢代交通和防御的格局、方位,、規(guī)模,、整體網(wǎng)絡(luò)、地貌特征和材料體系,。如今的玉門(mén)關(guān)長(zhǎng)城線一帶,,荒野茫茫、人跡寥寥,,“春風(fēng)不度玉門(mén)關(guān)”的意境,、古代邊防的遺存,會(huì)讓人感到個(gè)體的渺小和中華民族的偉大,,進(jìn)而敬畏歷史,。

敦煌境內(nèi)的邊塞長(zhǎng)城,是從酒泉郡延伸而來(lái)的,,從古冥澤西南岸起,,向西延伸至小方盤(pán)城以西吐火羅泉烽燧,,東西長(zhǎng)約300公里。現(xiàn)在,,玉門(mén)關(guān)以西5公里處當(dāng)谷燧附近的一處漢長(zhǎng)城保存還比較完整,,墻殘高2.6米,經(jīng)過(guò)2000年風(fēng)雨剝蝕,,還堅(jiān)固不倒,。這一帶還有各朝代的烽燧及遺址140余處,其中漢唐時(shí)期的70多座,。專(zhuān)家考證出處所和名稱(chēng)的有廣昌,、厭胡、廣武,、青堆,、河侖等30余個(gè)。長(zhǎng)城和烽燧都是就地取材,,用柴草層和沙礫黃土筑成,。

漢長(zhǎng)城由都尉負(fù)責(zé)防守,都尉是輔佐郡太守的武官,,各郡設(shè)2至4個(gè)都尉,。敦煌境內(nèi)北線的長(zhǎng)城為宜禾、中部和玉門(mén)三都尉管轄,。玉門(mén)都尉的府治設(shè)在玉門(mén)關(guān),,所轄烽燧22座。南境還有陽(yáng)關(guān)都尉,。各都尉下設(shè)2至4個(gè)侯官,,侯官下分若干部,各個(gè)部分管5至8座烽燧,。各座烽燧設(shè)燧長(zhǎng)1人,、戍率2至3人。戍守部隊(duì)的任務(wù),,除了警戒,、防守、抵御外,,還有修繕塞障和屯田,,一般沒(méi)有野戰(zhàn)任務(wù)。烽火的使用,,隨時(shí)間,、地點(diǎn)、用途不同而異。報(bào)警傳遞的形式有:升黑,、白旗,、升“T”形紅布、升燈,、放煙等,。專(zhuān)家考證出,漢代烽燧傳警速度一晝夜約1800里(折今1300余里),,唐代2000里(折今2239里),。這是古代的無(wú)線電系統(tǒng),古人的智慧由此而知,。

懸泉置

懸泉置

懸泉遺址位于今敦煌市東61公里瓜敦公路南側(cè),,總面積約22500平方米,因其東南谷內(nèi)2公里有漢唐名為“懸泉”的水泉而得名,。這里是兩漢以來(lái)中西交通必經(jīng)之處,。甘肅省考古研究所于1990年至1992年在此進(jìn)行考古發(fā)掘,出土簡(jiǎn)牘2.3萬(wàn)余枚,,另有墻壁墨書(shū)西漢詔令101行,,漢代麻紙文書(shū)9件,其他遺物7萬(wàn)余件,。遺址由塢,、傳舍、廄,、倉(cāng)等組成,。西漢稱(chēng)“置”,東漢稱(chēng)“驛”,,東晉末廢棄。

這批簡(jiǎn)牘數(shù)量大,、內(nèi)容豐富,,被稱(chēng)為“懸泉漢簡(jiǎn)”,和敦煌漢簡(jiǎn)并稱(chēng),。懸泉漢簡(jiǎn)的紀(jì)年,,最早為西漢武帝太始三年(前94年),最晚為東漢安帝永初元年(107年),。懸泉置隸屬敦煌郡效谷縣,,設(shè)置丞、廄,、廚等嗇夫,,還有置佐、廄佐、廚佐小吏等,,擔(dān)負(fù)傳遞官府文書(shū),、接待過(guò)往官員,提供食宿,、車(chē)馬,、草料、負(fù)責(zé)地方治安及墾種等任務(wù),。懸泉遺址的發(fā)現(xiàn),,為研究漢代郵驛、屯田,、邊防,、中西交通、民族關(guān)系及西北地區(qū)的政治,、經(jīng)濟(jì),、法律提供了豐富的資料。

其實(shí)早在唐代,,因?yàn)閼胰z址東南2公里山谷中的懸泉(俗稱(chēng)吊吊水),,此處就很有名。

漢武帝太初元年(前104年),,武帝命貳師將軍李廣利率數(shù)萬(wàn)大軍伐大宛,,李兵敗退回敦煌,想回京城,,但武帝下令“軍有敢入,,斬之”。李廣利只得留駐敦煌,。一年多后,,朝廷再在敦煌集結(jié)6萬(wàn)大軍,牛10萬(wàn)頭,,馬10萬(wàn)匹,,驢、駝萬(wàn)余,,再次出征,,獲勝而歸?!段鳑霎愇镏尽份d:“漢貳師將軍李廣利,,西伐大宛,迴(回)至此山,,兵士眾渴之(乏),,廣(利)乃以掌拓山,,仰天悲誓,以佩劍刺山,,飛泉涌出,,以濟(jì)三軍。人多皆足,,人少不盈,,側(cè)出懸崖,故曰懸泉,?!睂?duì)此事,描寫(xiě)敦煌名勝古跡的晚唐詩(shī)作《敦煌廿詠》中有首《貳師泉詠》:

賢哉李廣利,,為將討匈奴,。

路指三危迥,山連萬(wàn)里枯,。

抽刀刺石壁,,發(fā)矢落金烏。

志感飛泉涌,,能令士馬蘇,。

現(xiàn)在,懸泉水仍自丈余高處溢瀉而下,,歷史記載傳說(shuō)和懸泉置遺址相得益彰,,增加了懸泉遺址的文化內(nèi)涵。

編輯:陳佳

關(guān)鍵詞:世界文化遺產(chǎn) 敦煌獨(dú)占其三 敦煌不只有莫高窟

貴陽(yáng)機(jī)場(chǎng)冬日為客機(jī)除冰 保證飛行安全

貴陽(yáng)機(jī)場(chǎng)冬日為客機(jī)除冰 保證飛行安全 保加利亞古城歡慶“中國(guó)年”

保加利亞古城歡慶“中國(guó)年” 河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀

河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀 尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng)

尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng) 第30屆非盟首腦會(huì)議在埃塞俄比亞開(kāi)幕

第30屆非盟首腦會(huì)議在埃塞俄比亞開(kāi)幕 保加利亞舉辦國(guó)際面具節(jié)

保加利亞舉辦國(guó)際面具節(jié) 敘政府代表表示反對(duì)由美國(guó)等五國(guó)提出的和解方案

敘政府代表表示反對(duì)由美國(guó)等五國(guó)提出的和解方案 洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢(qián)學(xué)明

錢(qián)學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺(jué)醒法師

覺(jué)醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國(guó)樞

詹國(guó)樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛(ài)興

姚愛(ài)興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽(yáng)

黃信陽(yáng) 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠(chéng)法師

學(xué)誠(chéng)法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅