首頁>書畫·現(xiàn)場(chǎng)>人物志人物志

從手札書畫中看戲劇奇才焦菊隱的交游與悲劇

在近現(xiàn)代中國文化藝術(shù)史上,,焦菊隱 (1905年- 1975年) 是知名戲劇大家和翻譯家,也是北京人民藝術(shù)劇院的創(chuàng)建人和藝術(shù)上的奠基人之一,,他在戲劇,、教育、文學(xué),、翻譯方面都堪稱奇才,,對(duì)中國古典戲曲和西方戲劇都有精深的研究,在話劇民族化的探索上具有著巨大的成就,。

焦菊隱先生像,。

燕京大學(xué)時(shí)期郊游照片,后立者為焦菊隱,。

在4月28日,、29日的中國嘉德2016春拍上海巡展上,一批名為“先生先去,,一戲一格”的焦菊隱書畫舊藏首次亮相,,既可見一代戲劇大家的文藝修養(yǎng),又可見出其交游與悲劇性命運(yùn)所在,。

其中既有老舍致焦菊隱信札與老舍夫婦合作書畫,、沈尹默致焦菊隱手札,也有焦菊隱所作的《茶館》《龍須溝》戲劇手稿四種,,以及郭沫若,、于立群篆書七言聯(lián)等,一些焦菊隱的老照片也彌足珍貴,。此外,,被稱為“紅色公主”孫維世罕有存世一張照片也作為焦菊隱舊藏亮相(孫維世的父親孫炳文是中共革命烈士,犧牲于1927年,,后被周恩來收為干女兒,,文革中被迫害致死,。)

焦菊隱參加新劇社男扮女裝照之一。

焦菊隱先生以戲劇導(dǎo)演大師立于世,。他是中國將莎翁名著《哈姆雷特》搬上舞臺(tái)的第一人,,也是把《羅密歐與朱麗葉》改編為京劇(《鑄情記》)的第一人,。作為北京人藝首任總導(dǎo)演,,舞臺(tái)之上,焦菊隱先生縱橫捭闔,、指揮若定,,創(chuàng)作出一系列經(jīng)典之作;他創(chuàng)辦了中國式的劇院并不斷探索北京人藝獨(dú)有的風(fēng)格,,受到國內(nèi)外同行的尊重,。

舞臺(tái)之下,先生致力于中國傳統(tǒng)戲曲與西洋戲劇之研究,,其總結(jié)藝術(shù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的論著豐富了中國的戲劇導(dǎo)演理論,;他扎根于民族生活和傳統(tǒng)藝術(shù)的土壤,,吸收外國戲劇流派的營養(yǎng),,建立了風(fēng)格獨(dú)特的表導(dǎo)演學(xué)派,為奠定話劇的“中國學(xué)派”打下了堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ),。焦菊隱先生將宏博的學(xué)識(shí),、敏慧的領(lǐng)悟、高遠(yuǎn)的理想和求索的精神聚焦于導(dǎo)演事業(yè),,為中國戲劇做出了至今無人可與比肩的貢獻(xiàn),。

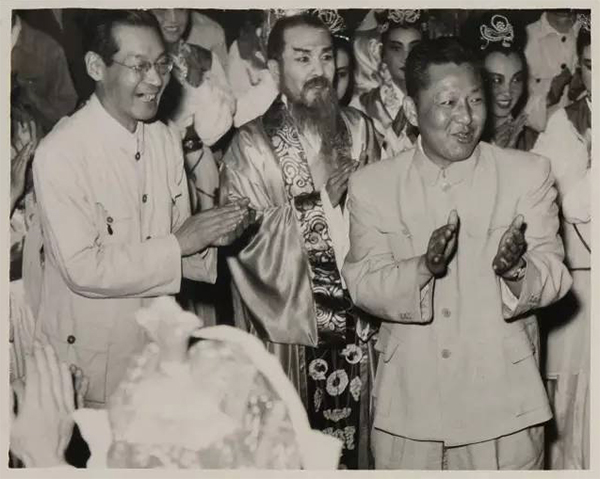

1959年《蔡文姬》演出后,焦菊隱(前排左一)與習(xí)仲勛(前排右一)在臺(tái)上與演員合影,。

《茶館》是焦菊隱的導(dǎo)演代表作,,首演于1958年。它是中國話劇界的驕傲,,也是世界戲劇寶庫中一顆璀璨的明珠,。在建國后人藝的創(chuàng)作與演出中,《茶館》不僅被公認(rèn)為水平最高,,最能代表北京人藝的特色,,而且也是1949年后第一部走出國門、登上國際舞臺(tái)的劇作,,歐洲四國和美,、日的同行與觀眾藉此領(lǐng)略了中國話劇的民族魅力。

老舍致焦菊隱信札,。

《龍須溝》是1949年后首部歌頌新北京市政建設(shè)的大型話劇,。它以大雜院為主要場(chǎng)景,,塑造出一批有血有肉的人物形象。焦菊隱任該劇導(dǎo)演,,一邊花費(fèi)大量時(shí)間與精力調(diào)整劇本,,一邊讓演員去龍須溝深入生活,“掉進(jìn)戲里去,,參加藝術(shù)創(chuàng)造,。”拍品491的梗概,、排演本到總結(jié)手稿,,不僅可以較為清晰地呈現(xiàn)焦菊隱的導(dǎo)演思路,而且能夠看出他對(duì)原作的改動(dòng)和對(duì)作家的尊重,。

《龍須溝》的演出效果堪稱輝煌,,震動(dòng)人心的激情、真切的生活場(chǎng)景和生動(dòng)的形象塑造贏得了廣大觀眾的喜愛,,老舍夸獎(jiǎng)“導(dǎo)演沒有改動(dòng)我所創(chuàng)造出來的人物性格”,,原劇本的“北京味兒”得以保留。

《茶館》《龍須溝》《雷雨》《蔡文姬》戲劇手稿四種,。

翻譯《雙城記》時(shí)焦菊隱人在四川江安,,父親、哥哥,、侄女,、長子相繼去世,當(dāng)時(shí)次子又死,,第一任太太林素珊離他而去,,北平家中也音信全無,加之江安戲?qū)H穗H關(guān)系方面的齟齬,,焦菊隱自己說當(dāng)時(shí)的“心情基本是灰色的”,。焦菊隱翻譯的《雙城記》從未正式出版,但從拍品490看,,擇詞考究,,行文典雅,當(dāng)為質(zhì)量上乘之譯作,。以全書開頭為例,,焦菊隱的譯文如下:

“那是極盛之世,也是極衰之世,;是智慧的一代,,也是愚昧的一代;是虔篤之期,,也是懷疑之期,;是光明之季,,也是黑暗之季;是充滿希望的春天,,也是黯然無望的冬天,;凡是人所企求的,全都實(shí)現(xiàn)了,,而又全未實(shí)現(xiàn),;人們一齊直奔而去的,是天堂之路,,然而也可以說是地獄的方向,。”

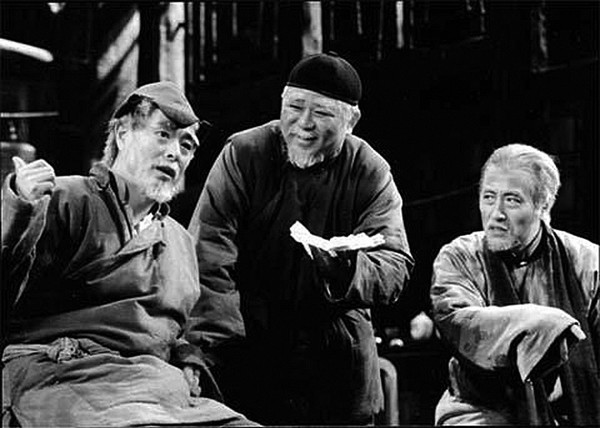

焦菊隱(右一)與郭沫若(左一)研究劇本,。

文革的政治運(yùn)動(dòng)終止了焦菊隱的學(xué)術(shù)進(jìn)程,,摧毀了他的一切夢(mèng)想,在生命的最后十年里,,他被剝奪了創(chuàng)造和言說的權(quán)利,,曹禺回憶那時(shí)的焦菊隱是“沉默的、幾乎不會(huì)說話的上了年紀(jì)的人”,,兩人都在“牛棚”,,“鋪挨著鋪”。1975年2月28日凌晨,,焦菊隱離開人世,。1979年,,遲到四年的追悼會(huì)在北京八寶山革命公墓舉行,,首都文藝界、戲劇界,、教育界為先生的英靈祭奠,。于是之贈(zèng)挽聯(lián)一幅,上書“先生先去也,,一戲一豐碑”,。

編輯:陳佳

關(guān)鍵詞:從手札書畫中 看戲劇奇才焦菊隱 交游與悲劇

貴陽機(jī)場(chǎng)冬日為客機(jī)除冰 保證飛行安全

貴陽機(jī)場(chǎng)冬日為客機(jī)除冰 保證飛行安全 保加利亞古城歡慶“中國年”

保加利亞古城歡慶“中國年” 河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀

河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀 尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng)

尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng) 第30屆非盟首腦會(huì)議在埃塞俄比亞開幕

第30屆非盟首腦會(huì)議在埃塞俄比亞開幕 保加利亞舉辦國際面具節(jié)

保加利亞舉辦國際面具節(jié) 敘政府代表表示反對(duì)由美國等五國提出的和解方案

敘政府代表表示反對(duì)由美國等五國提出的和解方案 洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅