首頁>社情·民意>你言我語 你言我語

原標題:佛教協(xié)會會長:名山大寺應少收或不收門票費(圖)

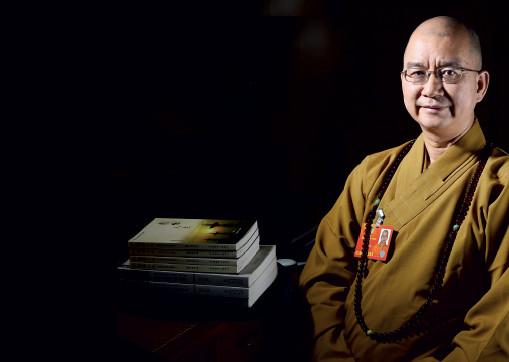

圖片來源:新華社

【人物】全國政協(xié)常委、中國佛教協(xié)會會長學誠:“佛教是古老的,,佛教徒是現代的”

《中國經濟周刊》記者 韓文 | 北京報道

凌晨四點,,清脆的板聲將位于北京西山的千年古剎龍泉寺從沉睡中喚醒,。與往常一樣,,寺院方丈學誠法師聞板即起,,然后靜坐,、思維,、皈依發(fā)心,,再隨眾上殿過堂。早齋后,,他繼續(xù)回到寮房靜坐思維一小時——這是學誠法師已保持30余年的修行習慣,。

學誠法師俗名傅瑞林,,1966年8月出生于福建省仙游縣。受祖母和母親的熏陶,,他從12歲便開始誦讀佛經,;16歲于莆田廣化寺定海長老座下出家,并依止圓拙老和尚修學,;23歲已是全國漢傳佛教寺院中年紀最輕,、學歷最高的名寺方丈。

2015年4月21日,,49歲的學誠法師從傳印長老手中接過中國佛教協(xié)會會長的重擔,,成為中國佛協(xié)創(chuàng)立62年來最年輕的會長。與此同時,,學誠法師還身兼北京龍泉寺,、福建莆田廣化寺、陜西扶風法門寺方丈,,并擔任全國政協(xié)常委等多種社會職務,。

10月2日,剛剛結束了尼泊爾慈善捐款活動歸國的學誠法師,,在龍泉寺接受了《中國經濟周刊》專訪,。

佛教要“擁抱互聯網”

從北京海淀區(qū)鳳凰嶺景區(qū)入口前行,經過數百米的緩坡,,便能看到龍泉寺古樸的山門與朱紅的外墻,。山門外,鮮紅的地毯逶迤伸向尚未竣工的一處建筑,。

前一天,,這里剛剛舉行了“龍泉寺恢復宗教活動場所10周年暨2015年國慶普茶晚會”,并宣布了學誠法師微博的第11個語種——越南語微博正式開通,。

學誠法師是中國大陸最早使用網絡弘法的高僧大德之一,2006年就開通了個人博客,,閱讀量超過千萬人次,;2009年至今,他相繼開通了中,、英,、法、德,、泰以及藏語等10個語種的微博,,讀者涵蓋了全球2/3的國家和地區(qū),被譽為“最具互聯網思維”的法師,。

在普羅大眾的傳統(tǒng)認識中,,寺廟應該是晨鐘暮鼓,、梵音裊裊的神秘道場,出家人也應是不問塵世,、清修戒律的苦行僧,。而互聯網卻洞穿佛墻,裹挾著世俗的浮華與喧囂,,破壞了僧侶的清凈道場,。

學誠法師認為這是誤解,“出家人持戒修行與互聯網弘法實際并不矛盾”,。他直言,,“佛教重傳承,傳承是為了更好地傳播,。佛教徒要弘法,、廣度眾生,就應當積極學習運用互聯網等先進的傳播手段,,這是現代佛教參與社會,、弘揚佛法、化導眾生非常便捷的途徑,。”

其實,,目前佛教界運用新媒體技術已非常普遍。2012年舉辦的第三屆世界佛教論壇就充分運用了微博,、互聯網,、衛(wèi)星電視等現代技術手段。今年10月底在無錫舉辦的第四屆世界佛教論壇,,也將舉辦三場新媒體論壇,。

2009年至今,學誠法師一直精心呵護著多語種“微博道場”,,成為當今中國佛教蓬勃發(fā)展的一個縮影,,展示了新時期中國佛教積極融入社會的新面貌。

學誠法師告訴《中國經濟周刊》:“我們不僅通過互聯網發(fā)布佛教,、寺廟的信息,,同時也會借助微博互動平臺為網友釋疑解惑,告訴大家如何做人,、如何處理家庭關系,、如何來促進社會道德的提升等等。”

雖然積極踐行并倡導互聯網弘法,,但學誠法師還是強調佛教界要警惕互聯網負面信息的滲透,、污染。

“現在網上充斥著大量不良資訊,,刺激人的物質欲望,,嚴重污染了現代人的精神空間,。佛教徒有義務承擔起凈化世道人心的責任,源源不斷地為這個信息海洋注入積極健康,、慈悲智慧的正能量,。”學誠法師說。

為了保證清修,,龍泉寺制定了契合時代特點的現代僧團管理制度,,僧人使用電腦、上網必須要申請,。而負責事業(yè)部門,、需要上網的只是少數法師,絕大部分僧眾的學修不會受網絡影響,,可以清凈持戒,、安心辦道。

“佛教是古老的,,佛教徒是現代的,。佛教和佛教徒應該用適應現代社會的方式,把慈悲,、平等,、圓融等佛教智慧傳遞出去。”學誠法師表示,。

商業(yè),,請退出廟門

“寺廟應該恢復清凈道場,讓出家人能很好地持戒,,安心辦道,。”就當前佛教界存在的“寺廟被承包”、“燒高價香”,、“私設功德箱”等不良現象,,學誠法師并不諱言。

他認為,,佛教寺廟是佛法僧三寶的體現,,而現代寺廟既是出家人修行用功辦道的道場,更肩負著佛法教育,、文化傳播、慈善公益等社會責任,。

早在1984年,,剛剛就讀中國佛學院的學誠法師就察覺到,由于沒有適合修行的道場,,北京有不少居士都跑到外地找道場,。于是,,他萌生了一個愿望——將來在北京辦一個給信眾學佛修行的道場。

21年后,,夙愿實現,。2005年,懷著重興古剎的使命,,學誠法師來到龍泉寺,,住持起了這座有著千年歷史的寺廟。從此,,龍泉寺成為國內為數不多向公眾開放的修行寺廟,,并免收香火費。

為了滿足都市白領階層體驗修行,、舒緩身心的需求,,龍泉寺還免費舉辦了IT禪修營、音樂禪修營,、動漫藝術禪修營等各種禪修班,。

“佛教的‘出世’主要是出離煩惱、解脫煩惱,,而不是與世隔絕,。只有被現代人所歡迎和接受,佛教的正能量才能如涓涓細流一樣流淌到全社會,。”學誠法師呼吁佛教界要持續(xù)開展服務社會的活動,,向社會傳遞正能量,而不被商業(yè)化所牽制,。

與此同時,,學誠法師建議佛教名山大寺應盡量少收或不收門票費。他直言:“寺院作為佛教的載體,,在社會生活中的本位作用在于凈化人心,、導善社會,如果直接或間接地以經濟利益為目的,,無疑是對本位作用的損害,。寺院應多考慮如何更好地回應社會大眾的需求,回饋社會,,利益大眾,。”

10年來,龍泉寺雖然免除了門票等一切收費,,但寺里有自己耕種的有機農場,,僧眾平時吃穿用度比較簡單,基本生活還是可以保證,。

為了避免寺廟被商業(yè)化,,學誠法師同時提出:要在傳統(tǒng)戒律清規(guī)的基礎上,,建立并健全現代寺院管理制度。要加強信仰建設,、道風建設,、人才建設等“六個建設”,以及處理好佛教基本教義和現代科技文明等“五個關系”,。

“僧眾不發(fā)單資,、普通僧眾不能擁有手機、外出要有人陪同,、所有的錢歸公……”這是學誠法師為龍泉寺僧眾制定的幾條制度,。

這些內化于僧眾心中的制度,正是一座寺廟“清凈持戒,、道風純正,、見行合一”的有力保障。

“一帶一路”——中國佛教走出去的“路線圖”

在學誠法師看來,,中國提出“絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路”的戰(zhàn)略構想,,不僅僅是一張經濟藍圖,也是中國佛教走出去的“路線圖”,。

他分析,,“一帶”覆蓋的中亞各國,是中,、印,、歐、阿拉伯等文化板塊的接合部,,自古便是多元宗教文化交匯并存的區(qū)域,,與中亞各國展開宗教文化交流與對話,有助于從根本上消除各種極端主義的滋生土壤,;“一路”覆蓋的東南亞,、南亞各國多以佛教為主要信仰,與中國佛教界有著悠久良好的關系,。

事實上,,中國佛教在歷史上為絲綢之路的民族交流、地域團結與宗教文化融合做出過重大貢獻,。新時期,,佛教仍然發(fā)揮著在外交領域的特殊作用,承擔著促進國家間文明互鑒,、和睦包容的重任,。

學誠法師在中國佛協(xié)第九次全國代表會議上曾表示,新時期,,中國佛教應該進一步增強文化自覺自信,,創(chuàng)造條件讓中國佛教及中華文明走向世界,在“一帶一路”建設中展示中華傳統(tǒng)文化的不朽智慧,。

此外,,學誠法師還有一個想法,就是在“一帶一路”范圍內的亞洲國家中成立國際性的佛教文化遺產保護聯盟,,這也將成為聯系歐亞各國的文化紐帶,。隨著中國佛教走向世界,必將促進更多國際區(qū)域間的相互了解信任及繁榮穩(wěn)定,,使佛教智慧成為全世界共同發(fā)展的重要精神來源,。

雖然第27屆“世佛聯”大會已過去一年時間,但回想起在陜西寶雞舉辦的那場盛會,,學誠法師還是有些激動,。

“當時‘一帶一路’沿線很多國家都參與了大會,佛教要為‘一帶一路’戰(zhàn)略提供豐富的人文精神和智慧力量,。今年10月底無錫將舉辦第四屆世界佛教論壇,,一定會成為全世界了解中國佛教的又一場盛會。”學誠法師堅信,。

對話學誠法師:

佛教思想為經濟發(fā)展提供有力的精神支持

《中國經濟周刊》:近年來,,很多清華、北大等名校學子到龍泉寺皈依剃度,,龍泉寺也被外界稱為“最強科研寺”,。繼網絡弘法之后,龍泉寺又開始了動漫弘法,,請問成效如何,?

學誠法師:2011年龍泉寺成立了“動漫中心”,去年,,中心設計了經典動漫形象“賢二”,,其修行小故事經由微信公眾平臺“龍泉動漫”每日推送,越來越得到大眾的喜愛,。今年國慶節(jié),,動漫中心又推出人工智能“賢二機器僧”,大眾不但可以現場和賢二機器僧對話,,還可以通過微信公共平臺與賢二機器僧隨時隨處交流,。這是佛教與現代科學的又一深度融合,體現著佛教不斷創(chuàng)新的精神,。

《中國經濟周刊》:佛教藝術品是弘揚佛法的一種物質載體,,佛教文化如何才能與藝術結合得更加緊密?

學誠法師:在我國佛教歷史上,繪畫,、雕塑,、建筑、音樂,、書法等藝術門類都達到過很高成就,,許多作品都蘊含著精深的佛法內涵。藝術與宗教本身就有著深刻的內在聯系,,摯誠的宗教情懷能給人帶來不竭的藝術靈感,,而極致的藝術追求也能將人導向超越的宗教境界,佛教藝術已成為傳承中華傳統(tǒng)文化的重要載體,。在這方面我們正在積極探索,,希望有更多優(yōu)秀的佛教文化及藝術產品奉獻給大家。

《中國經濟周刊》:習近平總書記曾說過:未來的中國,,是一群正知,、正念、正能量人的天下,。真正的危機,,不是金融危機,而是道德與信仰的危機,。誰的福報越多,,誰的能量越大……如何理解這段話的佛學智慧?

學誠法師:道德危機的癥結,,根源于一切從個人出發(fā),、一切以自我為中心的價值標準和評價體系。其意識結構的根本原因恰恰是信仰的缺失,。信仰是人性格中一種穩(wěn)定的力量,,有真正宗教信仰的人內心會有正知見的引導,會從內心自發(fā)地規(guī)范和約束自己,。所謂福報,,是生長在道德、信仰的基石上的,,有了信仰的基礎,,才會自覺主動地行善止惡乃至利國利民。

《中國經濟周刊》:佛教如何去促進經濟繁榮與發(fā)展,?

學誠法師:經濟和文化是分不開的,,文化為文明之核心要素。佛教和平慈悲思想的弘揚,,有效地促進了社會和諧和民族交流,,為經濟發(fā)展提供有力的精神支持,。中國佛教要在凈化世道人心、造福百姓,、穩(wěn)定社會方面繼續(xù)發(fā)揮重要作用,,加強佛教對人生和社會的價值引導,積極開拓服務社會的途徑和渠道,,促進建立良好的人際關系,、社會秩序。只有具備穩(wěn)定的社會環(huán)境,,才能為經濟發(fā)展提供良好保證。 (廈門兩岸藝術品交流協(xié)會會長劉成專對本文亦有貢獻)中國經濟周刊-經濟網版權作品,,轉載時須注明來源,,違者將被追究法律責任。

編輯:王瀝慷