首頁>收藏·鑒寶>資訊資訊

閱兵鎧甲考:唐代有紙做的鎧甲 宋代有"五色介胄"

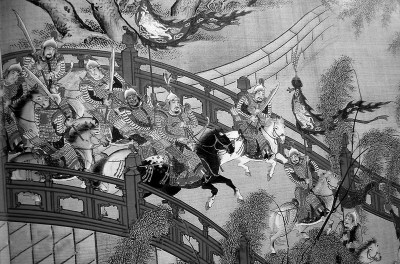

明代《出警入蹕圖》

今年的9月3日是中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利七十周年紀(jì)念日,。當(dāng)天,在天安門將舉辦盛大的閱兵儀式。

用閱兵式壯軍威,古今中外都如此。據(jù)史料記載,,中國(guó)古代君王、將帥檢閱軍隊(duì),是一個(gè)慣例,,為此還制定了一定的軍戎禮儀規(guī)范。

在這些禮儀規(guī)范中,,在戰(zhàn)場(chǎng)上發(fā)揮著重要作用的鎧甲扮演著重要角色,。隨著時(shí)代的發(fā)展,鎧甲的外形和作用不斷地發(fā)生著變化,。從早期沉重的金屬鎧甲,,逐漸演化出各種輕便、華麗的輕型鎧甲,,這些鎧甲不僅具有很強(qiáng)的實(shí)用性,,還有極強(qiáng)的觀賞性。在檢閱中,,將士們穿著美觀的鎧甲,,能夠展示出軍隊(duì)的氣勢(shì)和實(shí)力,而鎧甲的演化某種程度上也是中國(guó)古代政治、經(jīng)濟(jì)和文化發(fā)展的見證,。

古代戰(zhàn)爭(zhēng)中交戰(zhàn)雙方多使用冷兵器,,對(duì)陣雙方短兵相接時(shí),除了比拼武藝和體力,,鎧甲也是最重要的裝備,,它能夠有效地保護(hù)將士們的身體。因?yàn)殒z甲在戰(zhàn)爭(zhēng)中的重大作用,,很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),,它是一個(gè)國(guó)家軍事實(shí)力的象征。隨著時(shí)代的發(fā)展,,鎧甲越來越多地出現(xiàn)在重要的禮儀性活動(dòng)中,,比如軍事檢閱等場(chǎng)合。身著精致,、美觀的鎧甲和戎裝,,將士們威武雄壯的身姿也是一國(guó)軍事實(shí)力的體現(xiàn)。正是這種禮儀性的需求,,在漫漫的歷史長(zhǎng)河里,,鎧甲的材料越來越多樣、樣式也越來越復(fù)雜,。

唐朝的輕型鎧甲——紙甲

西安出土的秦始皇陵兵馬俑,,為人們勾勒出兩千多年前秦朝軍隊(duì)的情景。這些兵馬俑分為不同的種類,,有將軍俑,、軍吏俑、騎士俑,、射手俑,、步兵俑、馭手俑等,,他們表情生動(dòng),,姿態(tài)各異。這些兵馬俑一方面展示出秦國(guó)排兵布陣的特色,,另一方面也是秦國(guó)強(qiáng)大軍事實(shí)力的展示,。還有一點(diǎn)值得注意的是,不同種類的兵馬俑,,所穿的鎧甲、服飾也不一樣,,這也反映出當(dāng)時(shí)軍隊(duì)里森嚴(yán)的等級(jí)制度,。

在此后的幾個(gè)朝代,鎧甲的變化并不是太大。初唐的鎧甲和戎服基本保持南北朝以來至隋代形成的式樣和制度,。直到唐太宗貞觀年間,,隨著國(guó)力的強(qiáng)盛,才進(jìn)行了一些服飾制度的改革,,漸漸形成了唐代特有的軍戎服飾風(fēng)格,。

到了唐高宗、武則天時(shí)期,,國(guó)力鼎盛,,統(tǒng)治者們奢侈之風(fēng)日甚,軍隊(duì)的一部分戎服和鎧甲也開始從實(shí)用的功能中脫離出來,,出現(xiàn)了眾多美觀大方,、以裝飾為主的儀典服飾。

禮儀性質(zhì)鎧甲的出現(xiàn)還有一個(gè)重要的因素就是邊塞戰(zhàn)事的頻繁,。唐代最初幾位統(tǒng)治者時(shí)期,,雖然國(guó)內(nèi)太平,但為了開拓疆域,,常發(fā)起邊塞戰(zhàn)爭(zhēng),。戰(zhàn)爭(zhēng)一方面促使唐代產(chǎn)生了較高的鎧甲制作工藝水平。另一方面,,因?yàn)閼?zhàn)事頻繁,,軍事禮儀也隨之繁榮,最終催生出系統(tǒng)而成熟的軍戎禮儀,。

據(jù)《唐六典》記載,,唐代的鎧甲有13種:明光、光要,、細(xì)鱗,、山文、烏錘,、白布,、皂絹、布背,、步兵,、皮甲、木甲,、鎖子,、馬甲。其中明光,、光要,、鎖子,、山文、烏錘,、細(xì)鱗是鐵甲,,白布甲、皂絹甲,、布背甲,、木甲等鎧甲則是用絲綢等布料和一些皮料制成,這些鎧甲開始用于禮儀性質(zhì)的場(chǎng)所,。

唐代還出現(xiàn)了非常特別的鎧甲,,由紙做的鎧甲:紙甲。它是用多層紙疊粘在一起制成的甲衣,,在分量上比青銅,、鐵制作的鎧甲輕,也便于展示,。不要小看這種由紙做的鎧甲,,它其實(shí)有相當(dāng)?shù)牡钟芰Γ皇沁@種紙甲有一個(gè)缺陷:怕火,。

另外還有絹甲,,它一般不用于實(shí)戰(zhàn),只是宮廷侍衛(wèi),、武士的戎服,,這種鎧甲用圖案華美的絹或織錦作面料,內(nèi)襯數(shù)層厚帛制成,。和皮甲,、鐵甲一樣,絹甲上也鑲有皮革,、金屬制造的飾件,,穿著更利索、更得體,。

除了鎧甲材質(zhì)的多樣,,唐代戎服的顏色也是五顏六色,特別是盛唐時(shí)期的絹甲,,呈現(xiàn)出五彩斑斕的色彩,,鮮艷而華麗。

這里要指出的是,,唐代的布甲,、紙甲,并不是劣質(zhì)產(chǎn)品,,也不只是用于表演的道具鎧甲,,它們依然具有實(shí)用性和堅(jiān)固性,,布甲、紙甲實(shí)際上是唐代的一種新型鎧甲,,是一種具有“高科技”含量的輕型鎧甲。在戰(zhàn)場(chǎng)上同樣可以保護(hù)戰(zhàn)士的身體,,只是在抗擊重兵器沖擊方面要遜色于金屬鎧甲,。

因?yàn)椴技住⒓埣纵p便,,可以在鎧甲上繪制各種裝飾圖案,,如纏枝花卉、云形寶相等,。這些制造精美的鎧甲,,除了戰(zhàn)場(chǎng)上使用,平時(shí)也有重要的作用:一可以用做武將平時(shí)的軍服(可以稱之為軍禮服),,二可用于儀衛(wèi)鹵簿(國(guó)家首腦重大國(guó)事活動(dòng)的典章制度)禮儀的制服(可以稱之為皇家禁衛(wèi)軍禮服),,彰顯帝王威儀。

由此可見,,唐代用于禮儀,、演示等軍事活動(dòng)的鎧甲,不僅具有實(shí)用性,,能夠激發(fā)戰(zhàn)斗的斗志,;同時(shí)還具有一定的觀賞性,讓檢閱部隊(duì)的帝王將相,、后宮嬪妃以及圍觀的百姓,,看出軍隊(duì)的威武雄壯,展示皇帝的威望,。

宋代華麗的“五色介胄”

宋代的軍戎服飾分為兩種,,一種是實(shí)戰(zhàn)的鎧甲,另一種是儀衛(wèi)禮服,。實(shí)戰(zhàn)鎧甲中,,用鐵制作的叫鐵盔、鐵鎧,、鐵甲,,用皮制作的叫皮笠子、皮甲,。歐陽修有詩(shī)云:“須憐鐵甲冷徹骨,,四十余萬屯邊兵。”(《晏太尉西園賀雪歌》)

宋代鎧甲有很多種類,,如金裝甲,、長(zhǎng)齊頭甲,、短齊頭甲、金脊鐵甲,、連鎖甲,、鎖子甲等,而且鎧甲的組件較多,?!端问?middot;兵志》記載:全副盔甲有1825片甲葉,分為披膊,、甲身,、腿裙、鶻尾,、兜鍪等部件,。

這些鎧甲的部件用皮線穿連起來,一副鎧甲重50斤,,將士們穿戴如此沉重的鎧甲打仗,,行動(dòng)不便。因此,,宋代也生產(chǎn)輕甲,。輕甲主要有兩種:一種是皮甲,它主要用于鐵鎧甲臂肘間的連接,,既增加了鎧甲的靈活性,,又能減輕分量;還有一種是紙甲,,它用柔軟的紙捶打制成,,這些紙疊加起來,厚度達(dá)到三寸,,表層蓋上布料,,再訂上釘子固定,如遇雨水,,紙甲浸濕后,,連射出的箭和鳥銃打出的子彈都不能穿透。

這些輕甲和鐵鎧甲結(jié)合在一起,,有效地解決了宋代將士的鎧甲在靈活性與安全性的矛盾,。

除了布甲和紙甲,宋代還有一種特色的輕型鎧甲:依仗甲,,它也被稱之為“五色介胄”,。《宋史·儀衛(wèi)志六》記載:“甲以布為里,,黃 表之,,青綠畫為甲文(紋),,紅錦緣,青 為下羣,,絳韋連膺,,金銅鐵,長(zhǎng)短至膝,。前膺為人面二,,自背連膺,纏以錦騰蛇(錦帶)”,。意思是說,宋代儀衛(wèi)中的軍士所穿的這種甲胄,,形式是仿軍士的,,只是用黃 (粗帛)為面,用布作里子,,用青綠色畫成甲葉的紋樣,,并加紅錦緣邊,以青 為下裙,,紅皮為絡(luò)帶,。這種甲胄剛好到人的膝蓋,前胸繪有人的面目,,從背后至前胸纏以錦帶,,并且有五色彩裝。由此看來,,依仗甲的外表裝飾非常華麗,。

《宋史·儀衛(wèi)志》記載,宋代鎧甲的顏色,,有黃,、青、朱,、白,、黑、金,、銀等色,,至于儀仗用的絹甲,色彩比唐代更加豐富,。元豐年(1078年-1085年)后,,宋代公服的顏色做了調(diào)整:四品以上改為紫色,六品以上改為緋色,,九品以上改為綠色,;私服則是根據(jù)各種不同的織錦來區(qū)分品級(jí),,衣服的色彩經(jīng)常變化。宋代將士們的服色,,除了九品制官服顏色不能直接使用外,,其余各色都能使用,服色以青,、白,、朱、黑,、黃(淡黃色不能用)為主要色彩,。

明代出現(xiàn)“V”字領(lǐng)鎧甲

明代將士的軍戎服裝,式樣如同唐代的窄袖寬袍,。其中,,有一種特別的軍服:袍子無領(lǐng)、無扣,、右衽(左前襟掩向右腋系帶,,將右襟掩覆于內(nèi)叫右衽),裹襟與外襟在前身重疊時(shí)大幅交叉,,以勒帛和腰帶在胸前和腰部系束,,這種軍服多為品級(jí)較高的將帥使用。低級(jí)別軍官的軍服,,后衣較短,,沒有胯袍,衣服襯于鎧甲內(nèi),,穿鎧甲時(shí)一般只穿身甲和腿裙,,戴鳳翅盔、幞頭,、巾和小冠,。這種軍服,多見于侍衛(wèi)所穿的服飾,。

明代是重型鎧甲和輕型鎧甲地位交替的時(shí)期,。重型鎧甲是為了增加抗沖擊力,提高保護(hù)性能,,但重型鎧甲穿著笨拙,,不便于實(shí)戰(zhàn),逐漸被淘汰,。

另一種輕型甲——綿甲便應(yīng)運(yùn)而生,。明代的布面甲從元代繼承而來,制作方法分為兩種,一種以布為面里,,中間綴以鐵甲,,表面釘甲釘;另一種制作方法就是綿甲,,它經(jīng)過特殊工藝做成,,綿甲柔軟、輕巧,,在表面還綴有大量的銅甲泡和鐵甲泡,,輕便靈巧,蘸濕后還可以抵御初級(jí)火器的射擊,。

在保證安全性的前提下,,明代的鎧甲在設(shè)計(jì)、制作中也注意了時(shí)尚化,。通過一些領(lǐng)子的設(shè)計(jì),,體現(xiàn)鎧甲的時(shí)尚元素,比如在明代就出現(xiàn)了潮味十足的“V字領(lǐng)”,、 鏤空式護(hù)耳等“時(shí)尚元素”。

明代的鎧甲以金,、銀,、黑色為主,明洪武初年,,守邊軍士穿著棉襖,,旗手、衛(wèi)軍等穿紅絆襖,,這種戰(zhàn)襖有紅,、紫、青,、黃色四種服色,,它作為區(qū)分不同兵種的依據(jù)。

明代后期,,因?yàn)榫d甲以緞布為冕,,色彩較多,所以綿甲的顏色也多種多樣,。不過,,幞頭顏色仍是黑色。

明朝的戎服以紅色為主,,還有紅笠軍帽,,正德年間設(shè)東西兩官?gòu)d,其都督江彬戴的正是紅笠?!睹魇?middot;輿服志三》說,,戎服因“武事尚威烈,故色純用赤”,,間以紫,、青、黃,、白等顏色作為配色,。

明代很重視軍事檢閱和禮儀儀式,出現(xiàn)了專門的禮儀鎧甲,。檢閱軍隊(duì)或進(jìn)行禮儀展示時(shí),,從事儀衛(wèi)活動(dòng)的侍衛(wèi)官戴鳳翅盔、鎖子甲,;錦衣衛(wèi)戴金盔甲,;將軍著紅盔青甲、金盔甲,、紅皮盔戧金甲和描銀甲等,。將軍、錦衣衛(wèi)都腰懸金牌,,持弓箭矢,、佩刀,執(zhí)金瓜,、叉,、槍。禮儀鎧甲色彩鮮艷,;兵器明亮鋒利,,在陽光下閃著金光、銀光,;將士們儀表堂堂,,氣勢(shì)壯闊,威風(fēng)凜凜,。

專用于檢閱軍隊(duì)的清代帝王鎧甲

生于白山黑水之間的女真族首領(lǐng)努爾哈赤,,憑借祖?zhèn)鞯?ldquo;十三副鎧甲”起家,最終建立了清王朝,。女真族是馬上的民族,,擅長(zhǎng)騎馬搏斗,對(duì)于鎧甲自然重視,。

據(jù)《清會(huì)典》記載,,清代甲胄分為明甲、暗甲、鐵甲和綿甲等幾種,。前三種屬于帶甲片的鎧甲,,多指鐵甲;后一種則是布面甲,,不用甲片,,以棉絮即縫制厚實(shí)的布質(zhì)纖維層為里,表面綴有甲泡,,用來阻擋敵人射出的弓箭,。

清代中后期,鎧甲逐漸以綿甲為主,,它用緞布做表面,,因此顏色較多。早期的八旗以紅,、白,、橘黃、藍(lán)為基本色,,配上相互錯(cuò)開的四色鑲邊,,組成八旗服色,并根據(jù)服色確定旗名,。

八旗的鎧甲顏色也各不相同,,正黃旗通身黃色,鑲黃旗黃地紅邊,,正白旗通身白色,鑲白旗白地紅邊,,正紅旗通身紅色,,鑲紅旗紅地白邊,正藍(lán)旗通身藍(lán)色,,鑲藍(lán)旗藍(lán)地紅邊,。武官九品的暗甲、綿甲上還用彩線繡上蟒云,、蓮花燈圖案,,樣式精美,色彩艷麗,。

清代帝王除了有為御駕親征提供保護(hù)的鎧甲之外,,也有專用于檢閱的鎧甲。清代前期帝王的鎧甲實(shí)用性非常強(qiáng),,例如清太祖努爾哈赤都是親臨前線,,指揮作戰(zhàn)。到了清代中后期,皇帝御駕親征也只是形式上的親征,,皇帝有禁衛(wèi)部隊(duì)的層層保護(hù),,非常安全,鎧甲的保護(hù)性功能逐漸消失,,此時(shí)的皇帝鎧甲更注重裝飾性,。

故宮博物院保留著清代乾隆皇帝檢閱時(shí)所穿的大閱甲:明黃緞繡五彩朵云金龍紋和海水江崖紋的綿甲。此甲屬于禮儀鎧甲,,甲的周身用了很多黃金材料,,用料考究,制作精美,,突起的紋樣具有浮雕的效果,,彩云金龍等紋飾,彰顯出皇帝的威嚴(yán),?!洞笄鍟?huì)典圖》中記載了清代12種鎧甲,排在第一位的就是皇帝大閱鎧甲,,由此說明清代對(duì)于皇帝大閱(檢閱)是非常重視的,,皇帝所穿的戎裝也是專門用于檢閱軍隊(duì)。

此外,,《大清會(huì)典圖》中規(guī)定的第11種鎧甲,,即護(hù)軍校、驍騎校,、前鋒,、護(hù)軍等禁衛(wèi)武官所穿的鎧甲,均為綿甲,,它們主要出現(xiàn)在皇帝大閱這一特定場(chǎng)合,,也是禮儀鎧甲。

?。ㄗ髡邽榉検穼<遥?nbsp;

補(bǔ)白

中國(guó)古代閱兵面面觀

在中國(guó)5000年的歷史長(zhǎng)河里,,軍事史是極為重要的一部分。古代文獻(xiàn)中,,有大量關(guān)于閱兵的記載,,閱兵作為傳統(tǒng)軍事儀式,從最初的田獵發(fā)展演變至今,。

最初的閱兵來源于田獵演習(xí)之禮

西周時(shí),,以狩獵方式進(jìn)行軍事訓(xùn)練已成制度,一年四季都有軍事訓(xùn)練和演習(xí)檢閱,。依據(jù)《周禮·大司馬》記載,,軍事訓(xùn)練是按四季分述的,,每季又分前后兩個(gè)部分,前半部分是教練和檢閱之禮,,后半部分是借用田獵演習(xí)之禮,。

武王伐紂之前,在孟津組織軍事演習(xí),,吸引了多個(gè)諸侯國(guó)加盟,,史稱“孟津觀兵”,這是歷史上比較早的規(guī)模較大的閱兵之一,。

春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,,承襲了西周時(shí)期軍隊(duì)訓(xùn)練制度,但從春秋中期開始,,軍事訓(xùn)練出現(xiàn)專門化趨勢(shì),。秦王朝隨著中央集權(quán)的加強(qiáng),皇帝更加重視軍事訓(xùn)練與校閱,,秦始皇兵馬俑以高度逼真的藝術(shù)手法再現(xiàn)了秦朝閱兵的場(chǎng)景,。

西漢時(shí),常舉行各種規(guī)模的軍事演習(xí),,對(duì)軍隊(duì)進(jìn)行校閱,、考核。無論是中央軍還是地方軍,,大體上每年秋季都要舉行一次,。據(jù)《漢書》記載,由于訓(xùn)練及校閱制度的有效實(shí)施,,漢初的軍隊(duì)具備“輕車突騎”,、“勁努長(zhǎng)戈、射疏及遠(yuǎn)”等技能,,逐漸形成對(duì)匈奴作戰(zhàn)的優(yōu)勢(shì),。

曹操曾多次考核多兵種合成訓(xùn)練

三國(guó)時(shí)期,蜀國(guó)的諸葛亮曾實(shí)施“講武”的措施,,不僅訓(xùn)練士兵的體力和技藝,還強(qiáng)化戰(zhàn)術(shù)合成訓(xùn)練,。東吳建立了檢閱制度,。魏國(guó)則建立治兵制度。曹操曾多次治兵,,指揮受閱部隊(duì),,對(duì)多兵種的戰(zhàn)術(shù)合成訓(xùn)練進(jìn)行檢閱考核。

兩晉期間也比較重視軍隊(duì)的訓(xùn)練,,各軍除了演習(xí)隊(duì)列陣法外,,還要進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演習(xí),。南朝時(shí)注重對(duì)水軍的訓(xùn)練和檢閱,玄武湖是南朝各代訓(xùn)練水軍的場(chǎng)所,。北朝則出現(xiàn)了軍陣雙方對(duì)抗性演習(xí),。

閱兵是唐代訓(xùn)練的重要形式,《唐太宗李衛(wèi)公問對(duì)》中記載了當(dāng)時(shí)軍事訓(xùn)練的思想和方法,,首先是循序漸進(jìn),,分等教練,再就是大將軍檢閱,,最后就是皇帝大閱,。這樣常規(guī)的閱兵幾乎每年都舉行。

北宋建立后,,宋太祖趙匡胤注重禁軍的教育訓(xùn)練,。北宋前期太祖、太宗各朝,,將“大閱”(亦稱大教)安排在八九月份進(jìn)行,。之后,禁軍的“教閱”逐步形成了“毋過兩時(shí)”(春秋兩季)的制度,。南宋對(duì)軍隊(duì)的訓(xùn)練也很重視,,并制定嚴(yán)格的法規(guī)予以保障。宋高宗建炎元年,,頒行樞密院“教閱法”,,“專習(xí)制御摧鋒破敵之藝”。

每隔三年清朝總理大臣出海校閱海軍

元朝時(shí)騎兵為主要兵種,,因此閱兵主要是檢閱騎兵的馬術(shù)以及對(duì)弓箭,、馬刀、標(biāo)槍和戰(zhàn)斧的使用,。

明朝的閱兵,, 每年年終考閱一次,三年大閱一次,,也稱“小閱”和“大閱”,。朱元璋十分重視部隊(duì)的訓(xùn)練,他頒發(fā)《教練軍士律》,,從制度上保證了軍事訓(xùn)練的質(zhì)量,。

清代的“簡(jiǎn)閱”又稱校閱,是王公大臣或督撫定期檢驗(yàn)軍隊(duì)的制度,。早在天聰年間,,皇太極就曾舉行過大閱。此后,,乾隆,、嘉慶等皇帝閱兵的記載不斷出現(xiàn)在各類文獻(xiàn)中,。

清代大閱的地點(diǎn),主要在南苑,、盧溝橋,、玉泉山、多倫諾爾(今內(nèi)蒙古多倫),、暢春園等地,。除皇帝親自閱兵外, 清代還形成了多種閱兵方式,, 其中之一就是欽派檢閱,,它由練兵處、兵部,、陸軍部奏請(qǐng)皇帝,, 欽派知兵大臣數(shù)員前往閱兵。宣統(tǒng)三年(1911),,監(jiān)國(guó)攝政王載灃就于德勝門外的鑲黃旗,、正黃旗兩旗校場(chǎng)檢閱了皇家禁衛(wèi)軍。

清末,,朝廷深感海防的重要,,痛下決心對(duì)舊式水師進(jìn)行革新。1888年12月17日,,北洋水師成立,。據(jù)《北洋海軍章程》記載:“每逾三年, 由總理大臣海軍事務(wù)衙門下至于王大臣請(qǐng)旨特派大臣,, 會(huì)同北洋大臣出海校閱一次,,或由王大臣與北洋大臣親自出海校閱海軍。” (文章來源《國(guó)家人文歷史》)

編輯:陳佳

關(guān)鍵詞:閱兵 鎧甲考 唐代 紙做 宋代 "五色介胄"

中國(guó)制造助力孟加拉國(guó)首條河底隧道項(xiàng)目

中國(guó)制造助力孟加拉國(guó)首條河底隧道項(xiàng)目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)官員看好進(jìn)博會(huì)機(jī)遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)官員看好進(jìn)博會(huì)機(jī)遇 聯(lián)合國(guó)官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯(lián)合國(guó)官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長(zhǎng)扎里夫宣布辭職

伊朗外長(zhǎng)扎里夫宣布辭職 中國(guó)南極中山站迎來建站30周年

中國(guó)南極中山站迎來建站30周年 聯(lián)合國(guó)特使赴也門斡旋荷臺(tái)達(dá)撤軍事宜

聯(lián)合國(guó)特使赴也門斡旋荷臺(tái)達(dá)撤軍事宜 以色列前能源部長(zhǎng)因從事間諜活動(dòng)被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長(zhǎng)因從事間諜活動(dòng)被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來首開夜場(chǎng)舉辦“燈會(huì)”

故宮博物院建院94年來首開夜場(chǎng)舉辦“燈會(huì)”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國(guó)樞

詹國(guó)樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠(chéng)法師

學(xué)誠(chéng)法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅